この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

「最近ずっと疲れが取れない」

「仕事が終わらなくて終電を逃すのは当たり前になってきた」

「休みたいけど周りの目が気になって休めない」

カワサキ

カワサキ私も昔、とある神奈川県のリフォーム会社で毎月100時間以上の残業を年単位で強いられた日々がありました。

いま、あなたがその環境にいるのなら一刻も早く退職して自由になってほしい。

辞めてもなんとかなるから。むしろ辞めないとどうにもならないから。

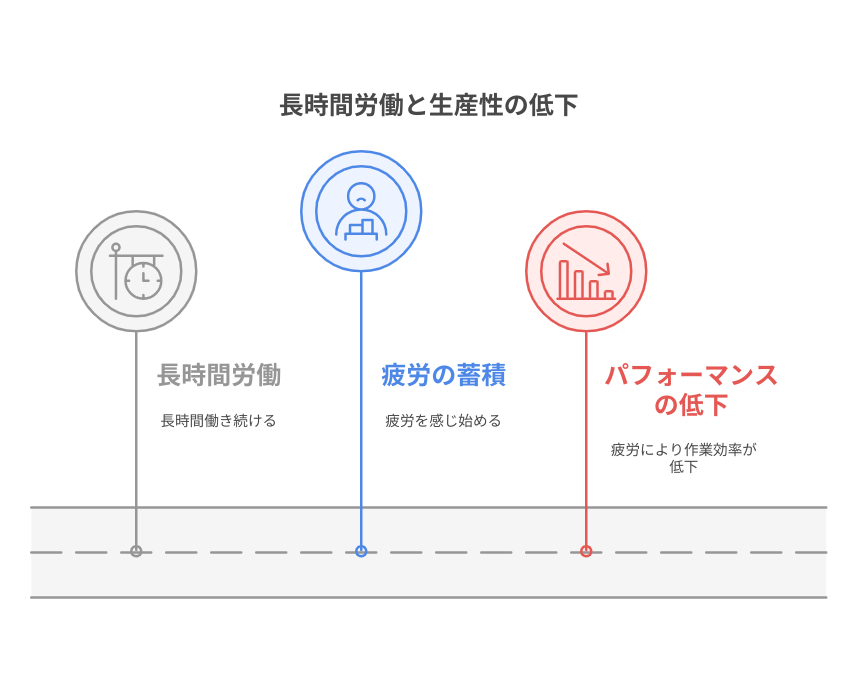

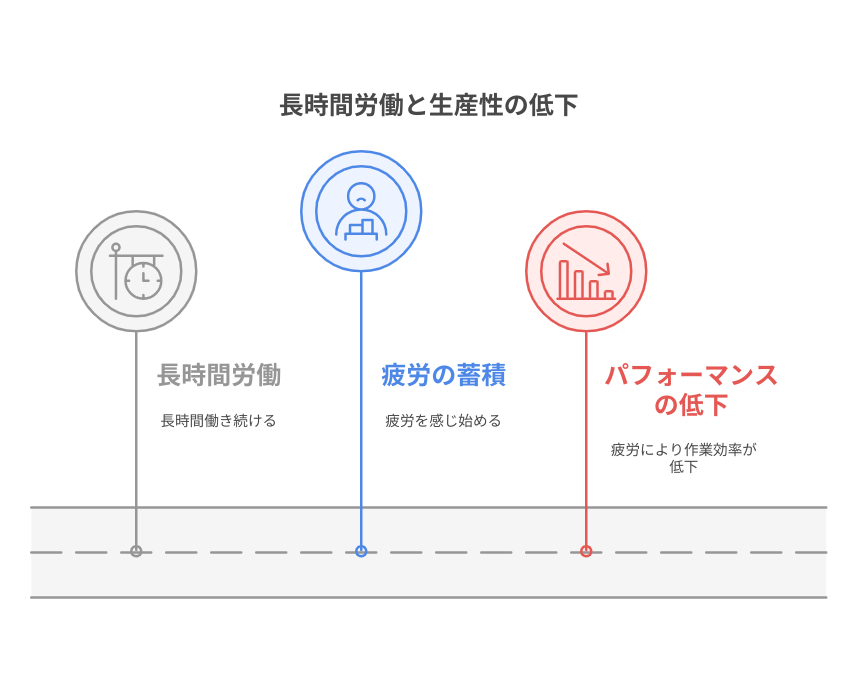

長時間の残業や休日出勤が続くと体力が著しく消耗する。

ストレスが慢性化し、うつ病や不安障害のリスクが高まる。

時間ばかりかけても集中力が続かず、結果的にパフォーマンスも落ちる。

長時間労働による身体・精神へのデメリットに興味はありませんか?

実際、毎日夜遅くまで働き続けると、免疫力の低下やメンタル面の不調が起こりやすいことが、数多くの研究で示されています。

もし「今の働き方を見直したい」「ストレスを軽減して健康を取り戻したい」と少しでも思っているなら、その疑問や不安を解消する方法を知るチャンスです。

仕事と健康を両立し、より豊かな毎日を送りたい方は必見の内容です。

肉体的な悪影響 10選

+メンタル悪影響 8選

+社会的・経済的な悪影響 8選

=26選でお届けします。

こちらもおすすめ:

はじめに

長時間労働が深刻な社会問題になっています。

長時間労働とは、法定労働時間を超えて働くことが常態化している状況を指します。

日本の働き方においては、残業や休日出勤が当たり前のように行われてきました。

が、こうした働き方が私たちの身体や精神に悪影響を及ぼす証拠が様々な研究で数多く報告されています。

本記事では、長時間労働がもたらす30のデメリットを網羅的に示します。

身体面と精神面と社会的・経済的影響をそれぞれ分けて説明します。

最後には、改善策や筋トレを含む具体的な対処法に触れます。

が、筋トレ時間の確保すら難しい会社なら全力で退職してください。

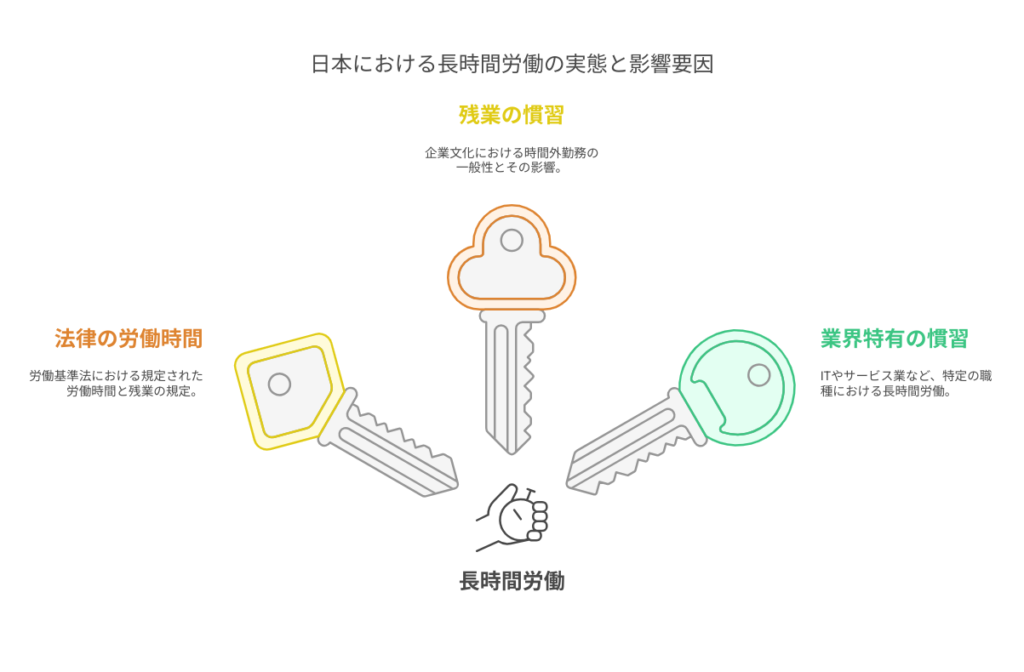

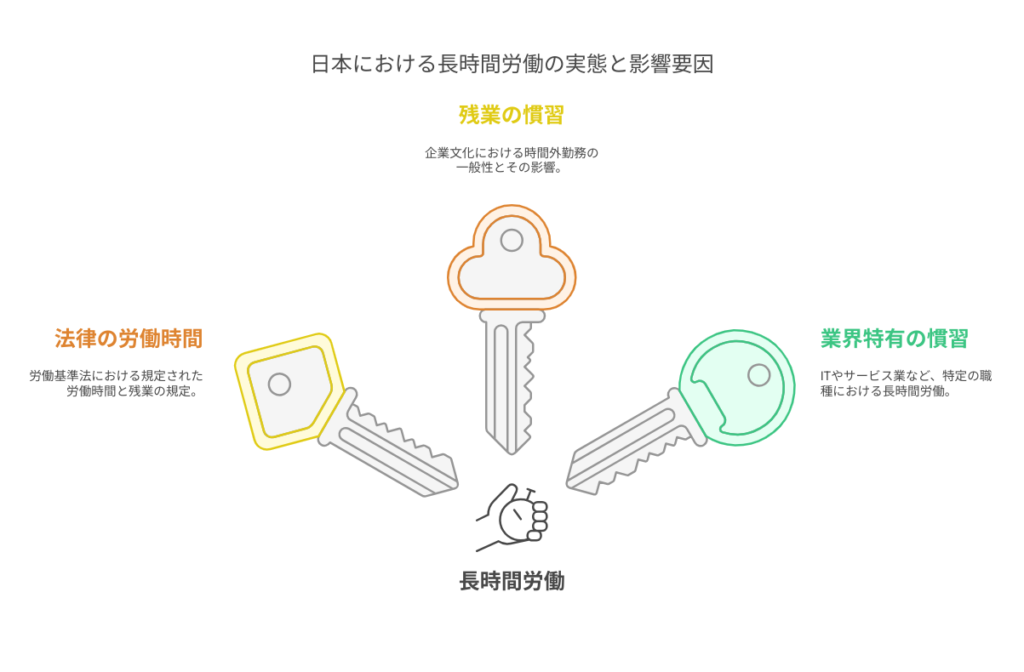

長時間労働とは

ここではそもそも長時間労働とは何かについて、下記の内容で触れます。

定義と法的背景

長時間労働の定義は国や時代によって異なりますが、多くの場合、週40時間を大幅に超える労働を指します。

日本の法律では、労働基準法に基づく1日8時間、週40時間が基本的な上限とされています。

しかし残業や休日出勤が頻繁に発生し、結果として週60時間以上働く人も多いです。

労働基準法における法定時間

労働基準法では、1日8時間の実働が原則です。

週40時間を越える労働には割増賃金が必要になります。

ただし、事業場によっては変形労働時間制を採用することで、一定期間の平均をもって法定労働時間を超える勤務を認めるケースがあります。

これが事実上の長時間労働を生みやすい一因です。

企業文化や職種で異なる時間外勤務

企業の文化や、プロジェクトベースの職種などでは時間外勤務が当たり前とされています。

IT業界やサービス業などで、納期や顧客対応を理由に深夜まで働く事例が多いです。

こうした職種では、会社の体質によっては法定時間を大幅に超えた労働が日常化しています。

長時間労働が常態化する理由

なぜ長時間労働が当たり前になっているのでしょうか。

これは日本の労働観や企業文化、そして人材不足などが複合的に絡んでいます。

以下の小項目では代表的な要因を整理します。

人手不足や過剰なノルマ

人手不足の現場では、一人あたりの負担が大きくなるため、結果的に勤務時間が長くなりがちです。

過剰なノルマを設定された社員が、それをクリアするために長時間労働を強いられるケースも見受けられます。

企業の働き方改革の遅れ

近年は「働き方改革」が注目されており、残業削減や在宅勤務の推進が進められています。

しかし実際には、企業全体の風土や管理職の意識が追いついていないことが多いです。

結局、名ばかりの改革で終わり、実態は変わらないというあるある展開。

身体に生じる10の悪影響

ここでは長時間労働が身体に生じる10の悪影響について、下記の内容で触れます。

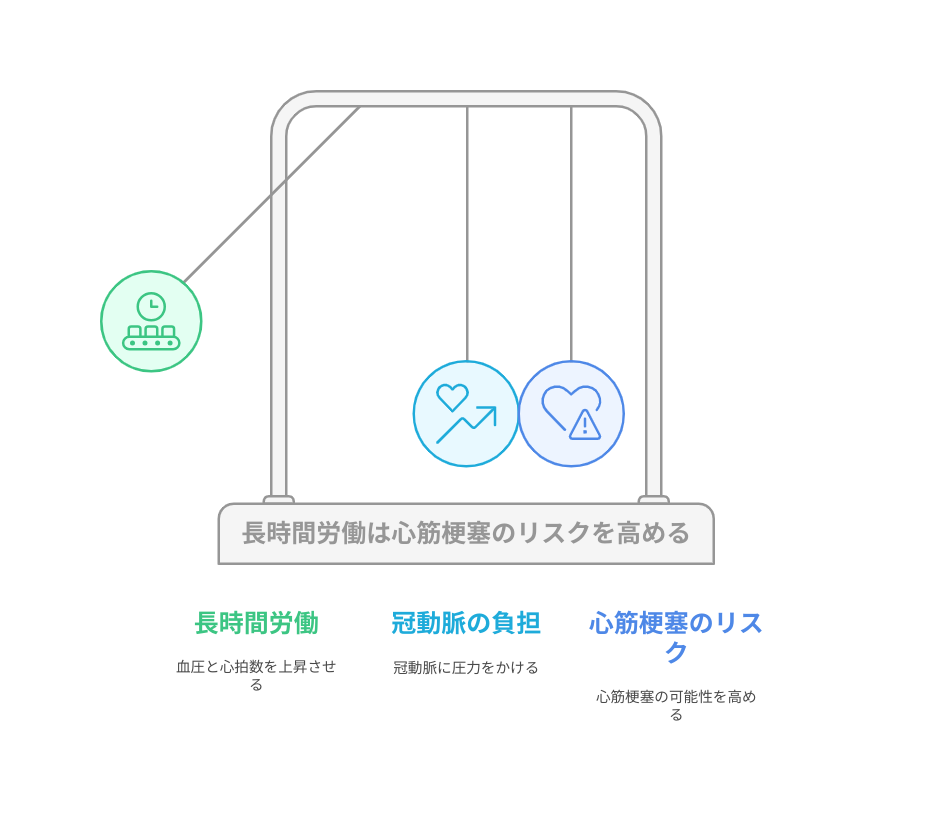

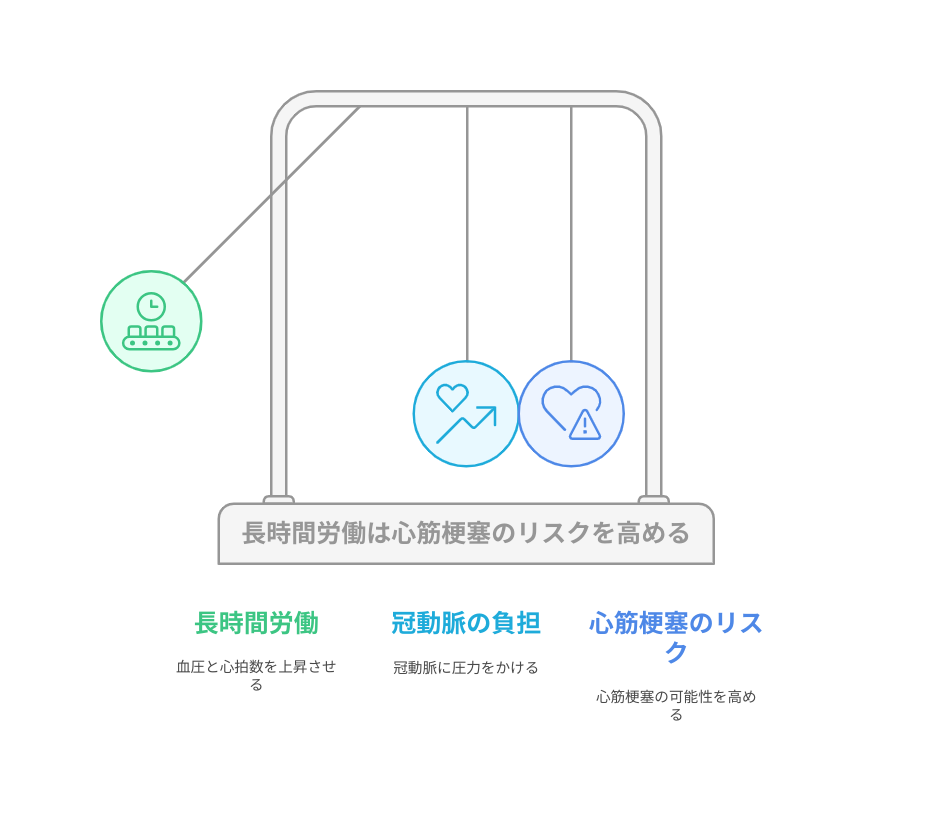

① 心筋梗塞リスクの上昇

長時間労働は血圧や心拍数を高め、心筋に大きなストレスをかけます。

長時間のデスクワークや緊張状態が続くと、冠動脈に負担がかかりやすくなります。

結果として、心筋梗塞のリスクが高まるといわれています。

2021年にカナダのケベック州で行われた研究では、967人を対象に長時間労働が初回心筋梗塞後の再発冠動脈疾患リスクを高めることがわかっています。

週55時間以上働く労働者は、35~40時間働く者と比べて再発リスクが1.67倍でした。

これらの結果は、心筋梗塞後の患者における労働時間の調整が再発リスクの低減に寄与する可能性を示唆しています。

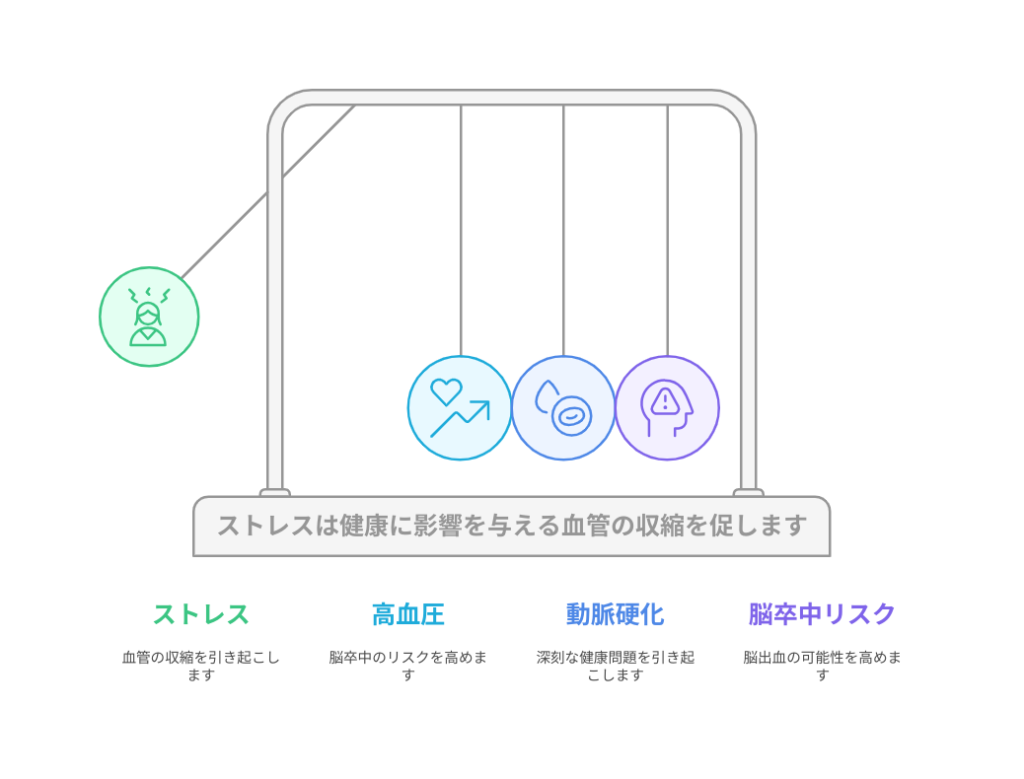

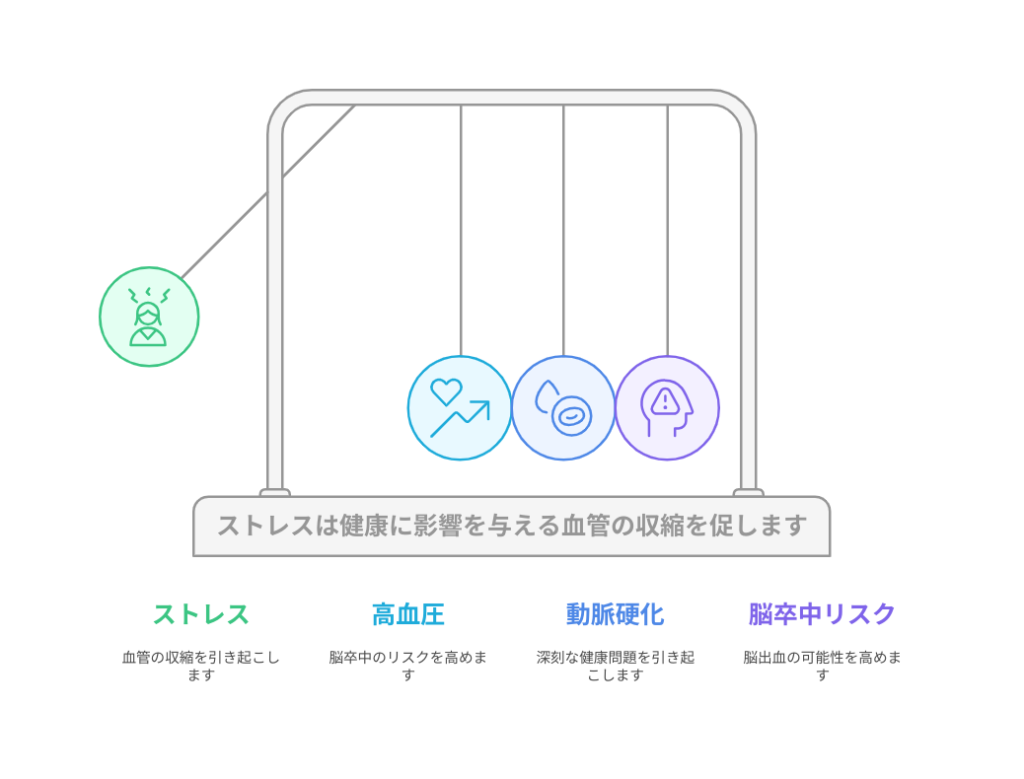

というか、下記の研究が示す通り、ストレスは免疫力の他にも多大なダメージがあります。

② 脳卒中のリスク増

過度のストレスは血管の収縮を促し、脳血管にも大きな負担を与えます。

高血圧や動脈硬化と重なると、脳出血や脳梗塞に至る可能性が上がります。

2015年にIPD-Work Consortiumを含むヨーロッパ、米国、オーストラリアの603,838人を対象に行われた研究では、週55時間以上働くことが脳卒中のリスクを有意に高めることがわかっています。

これにより、長時間労働者の血管リスク管理が重要であることが示唆されました。

短期間では体感しづらい問題ですが、蓄積によって重大な事態を引き起こします。

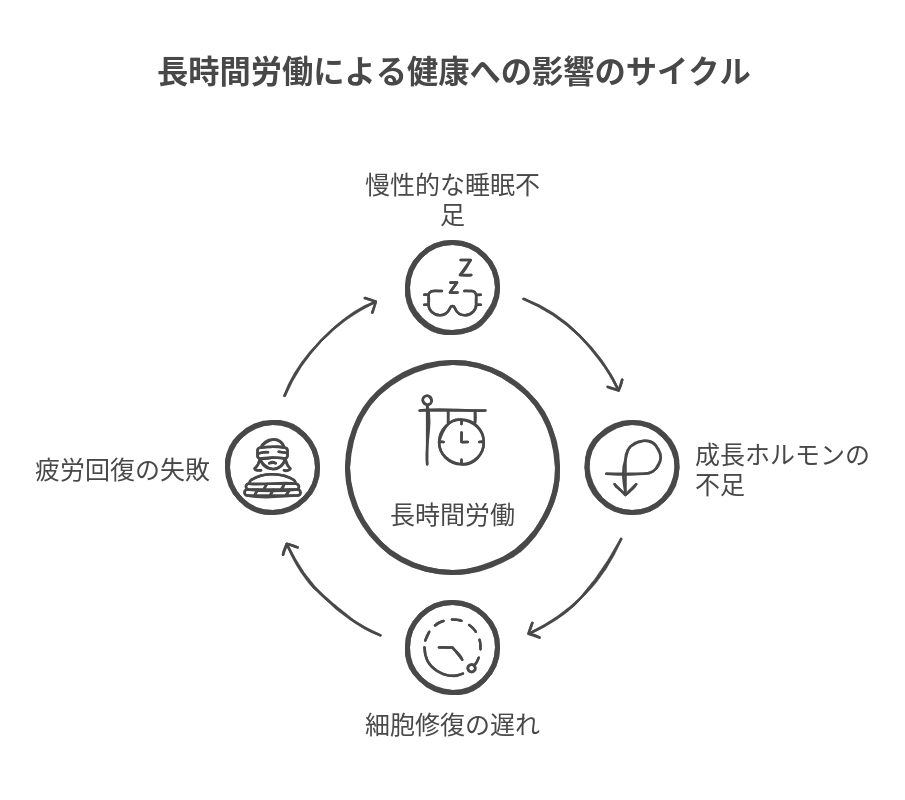

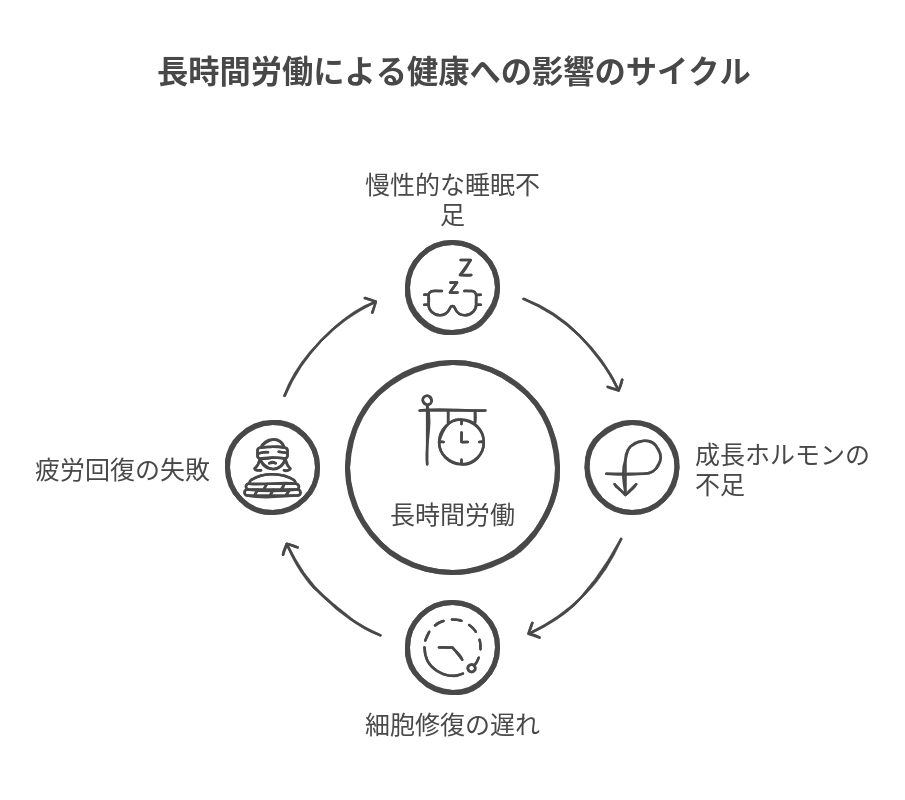

③ 睡眠障害と成長ホルモンの乱れ

夜遅くまで働くと、慢性的な睡眠不足に陥りやすいです。

深い睡眠時に分泌される成長ホルモンが不足すると、細胞の修復や疲労回復が滞ります。

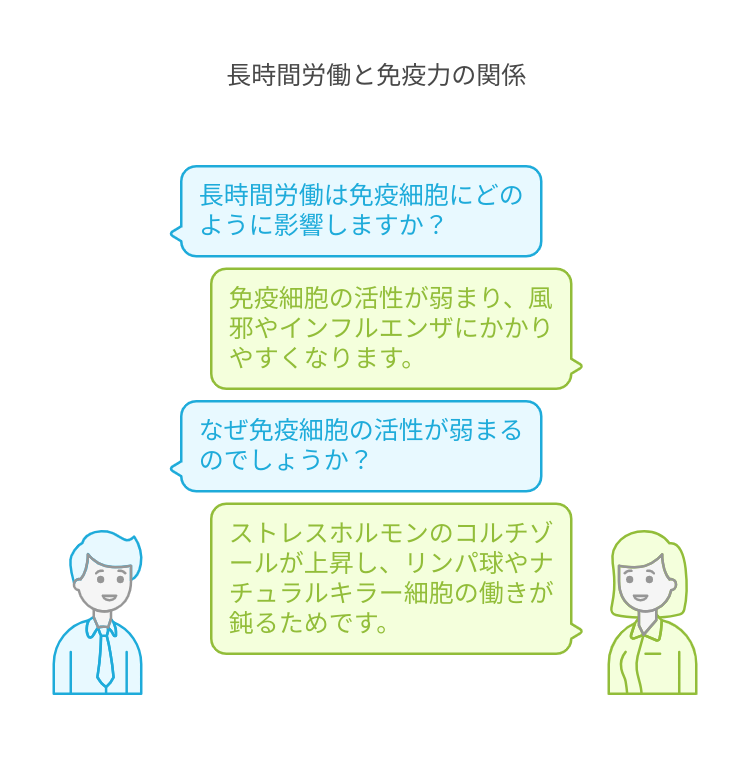

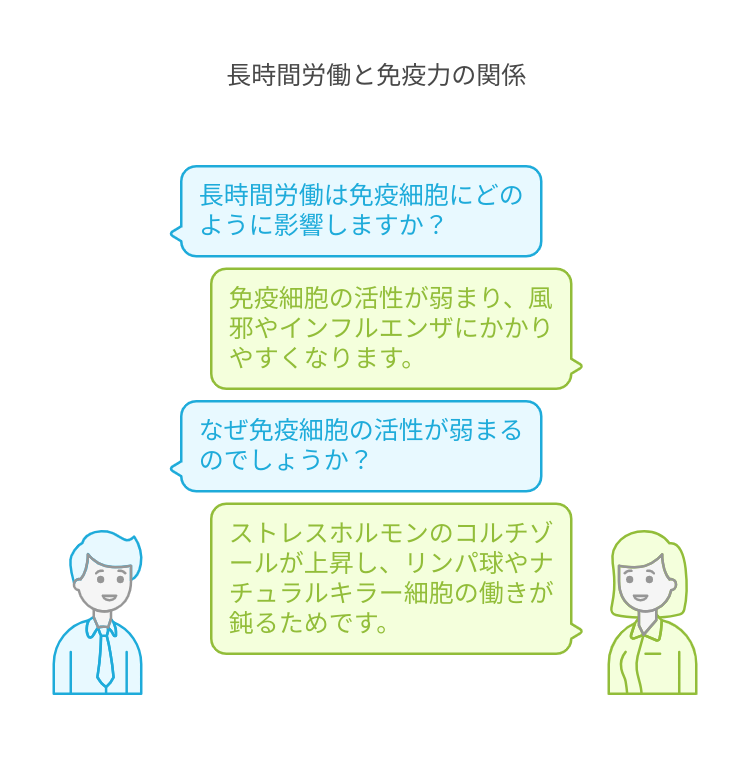

④ 免疫機能低下と感染症への罹患率上昇

長時間労働により免疫細胞の活性が弱まると、風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。

2012年に日本で306人を対象に行われた研究では、残業がNK細胞数の減少(β=-0.145; P=0.032)と関連していることがわかっています。

NK細胞は腫瘍やウイルス感染細胞に対する自然免疫の要であり、この減少は免疫防御の低下を示唆します。

ただし、結果を確認するためには客観的な残業測定を用いたさらなる研究が必要です。

NK細胞(ナチュラルキラー細胞)

NK細胞(ナチュラルキラー細胞)は、自然免疫の主要因子として働く細胞傷害性リンパ球の一種であり、特に腫瘍細胞やウイルス感染細胞の拒絶に重要です。

細胞傷害性リンパ球

細胞傷害性リンパ球とは、感染細胞や腫瘍細胞などを直接攻撃して破壊するリンパ球の総称です。主に以下の2種類が含まれます。

- 細胞傷害性T細胞(キラーT細胞):特定の抗原を認識し、感染細胞やがん細胞を直接攻撃します。

- ナチュラルキラー(NK)細胞:非特異的に感染細胞や腫瘍細胞を認識し、即座に攻撃します。

これらの細胞は、体内の異常細胞を排除し、健康を維持する上で重要な役割を果たしています。

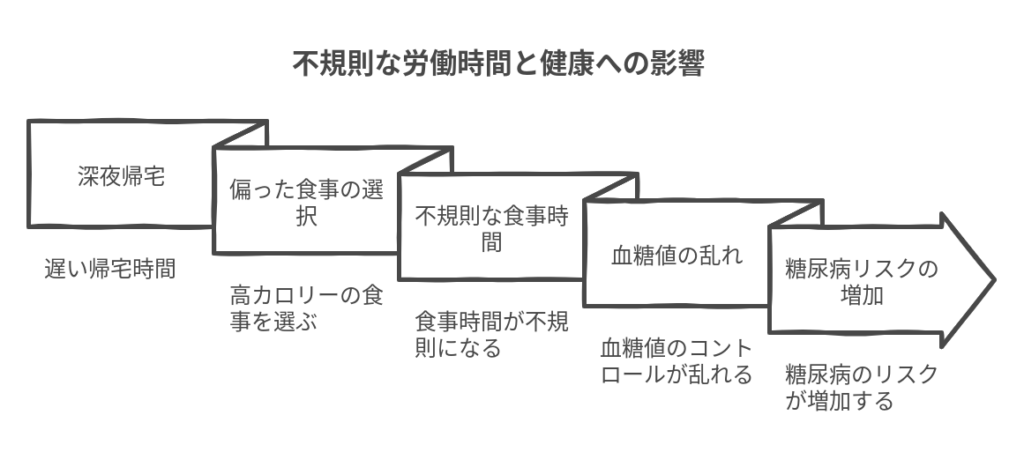

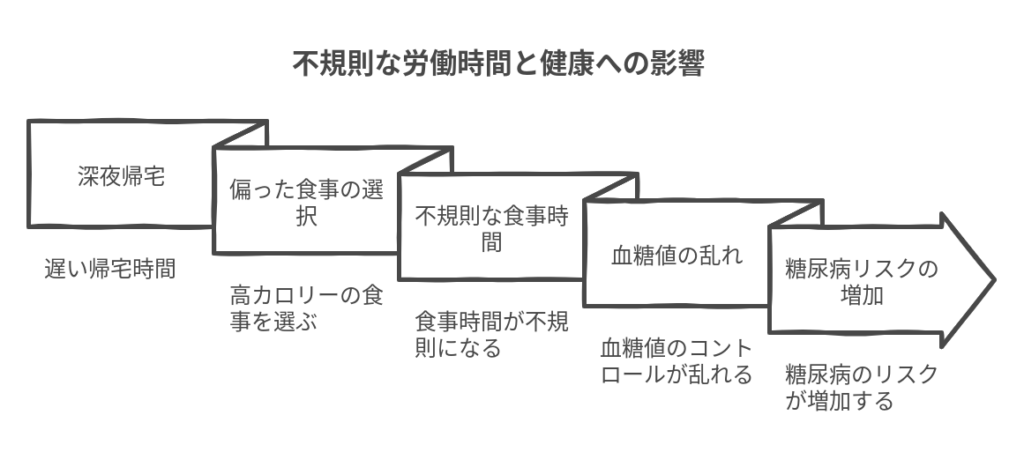

⑤ 食生活の乱れによる糖尿病悪化

帰宅が深夜になると、どうしても高カロリーで偏った食事をとりがちです。

食事の時間帯が不規則になると血糖値のコントロールが乱れ、糖尿病のリスクが増します。

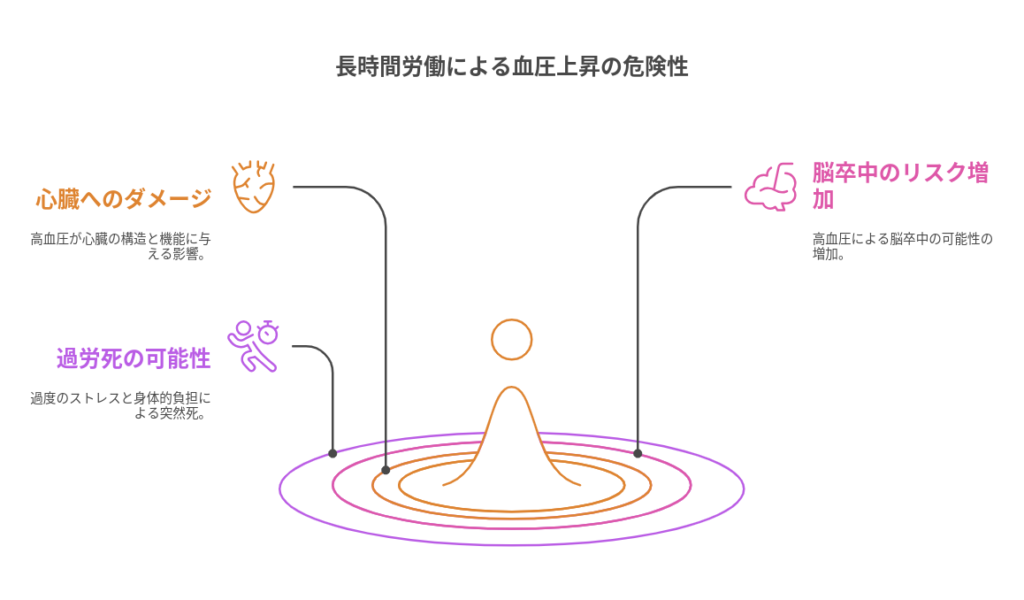

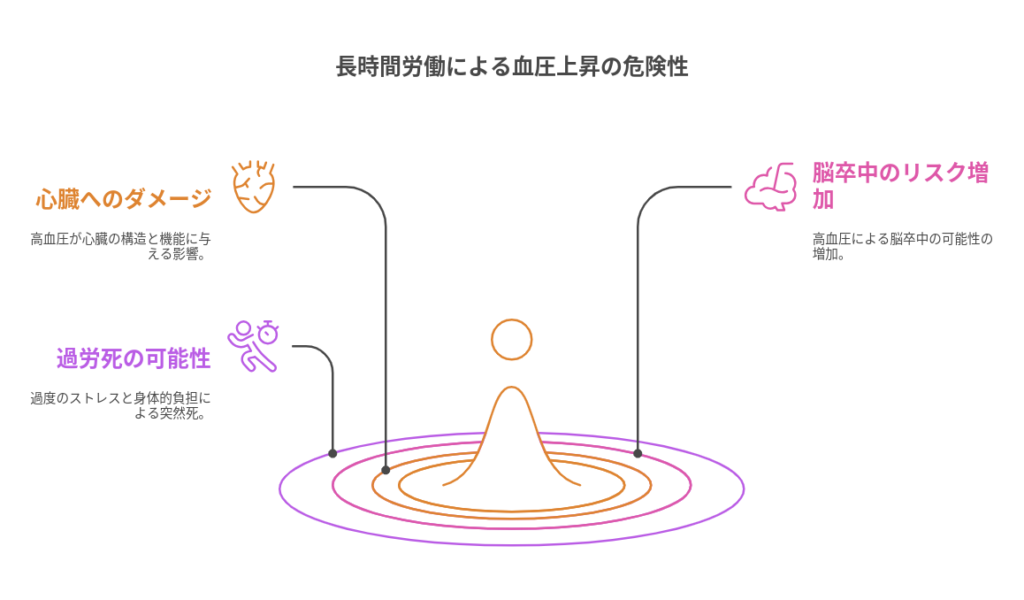

⑥ 血圧の上昇と高血圧発症リスク

長時間労働によるストレスや睡眠不足が続くと、血圧が徐々に上がりやすくなります。

高血圧は心臓や脳血管へのダメージにつながり、最悪の場合は過労死の一因になります。

⑦ 肩こりや腰痛の慢性化

オフィスワークなど座りっぱなしの姿勢が長時間続くと、筋肉の緊張や血行不良が起こります。

2012年にアメリカで行われた研究では、スクリーンタイムや座位時間が増えるほど心血管疾患(CVD)のリスクが増加することがわかっています。

スクリーンタイムが2時間増加するごとに、CVDのハザード比は1.17(95% CI: 1.13-1.20)上昇しました。

座位時間が2時間増加するごとに、CVDのハザード比は1.05(95% CI: 1.01-1.09)上昇することが確認されています。

⑧ 循環不良とむくみ

動かない時間が長いと、ふくらはぎなど下半身の血行が滞りやすくなります。

2015年にアメリカで行われた研究では、若年男性を対象に6時間の座りっぱなしが下肢の微小血管および大血管の拡張機能を著しく低下させることが確認されました。

短時間の歩行(約10分)により下肢の血管機能は完全に回復しましたが、上肢の微小血管反応性の低下は歩行では改善されませんでした。

むくみが強くなるとだるさを感じ、疲労の回復も遅くなるという悪循環。

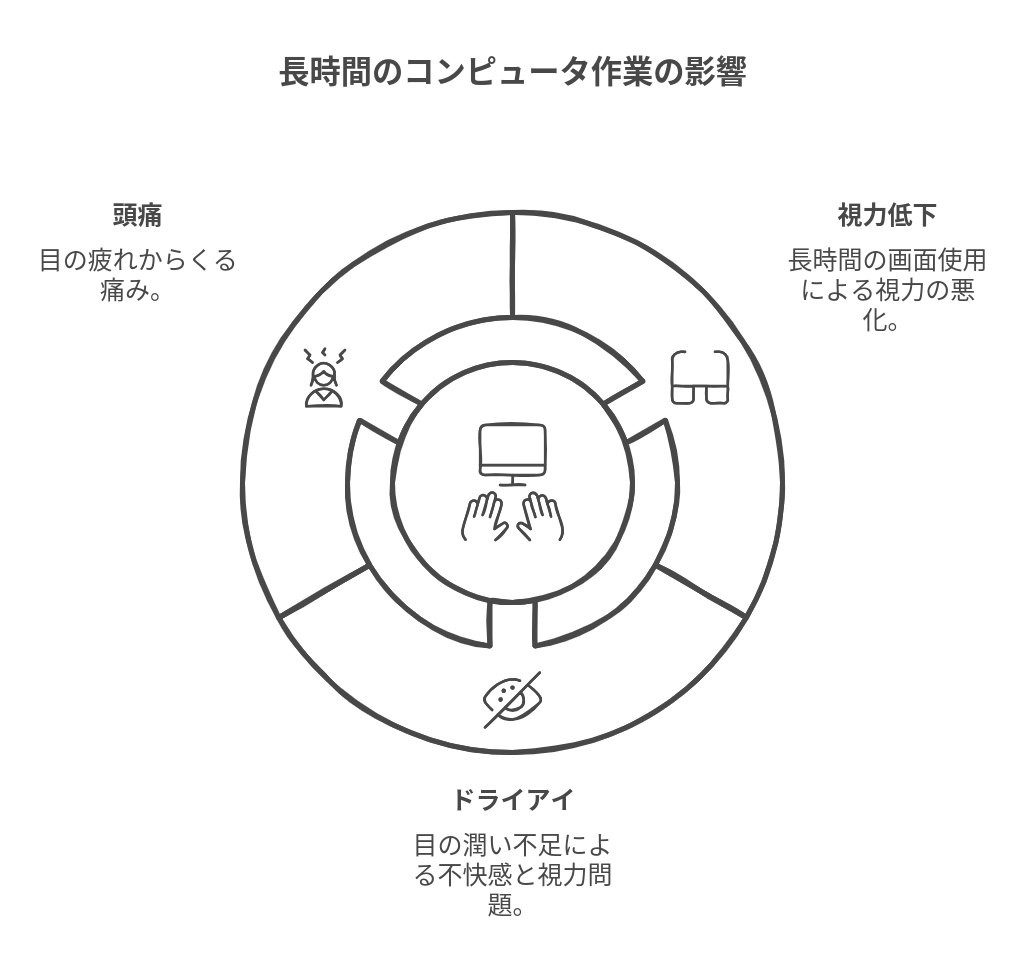

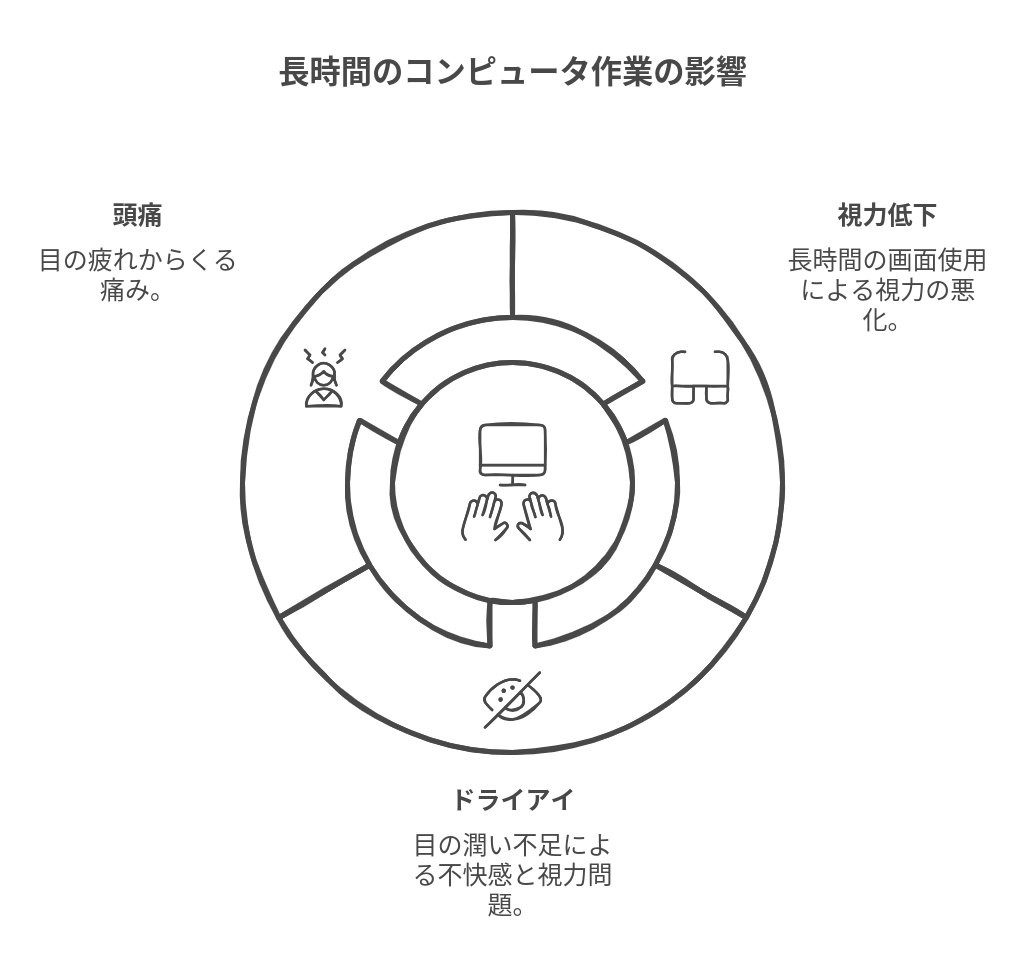

⑨ 目の疲れと視力低下

長時間のパソコン作業や書類チェックにより、眼精疲労が深刻化します。

2012年に中国の西安で、1,500人の大学生を対象に行われた研究では、57%の学生が眼精疲労(アスセノピア)の症状を訴えていることがわかりました。

主なリスク要因は、コンピュータの使用(OR 1.21)や不適切な生活環境でした。

一方、良好な睡眠(OR 0.86)や緑葉野菜の摂取(OR 0.89)は、症状軽減に寄与することが示されました。

視力低下やドライアイ、頭痛などを引き起こす方が増えています。

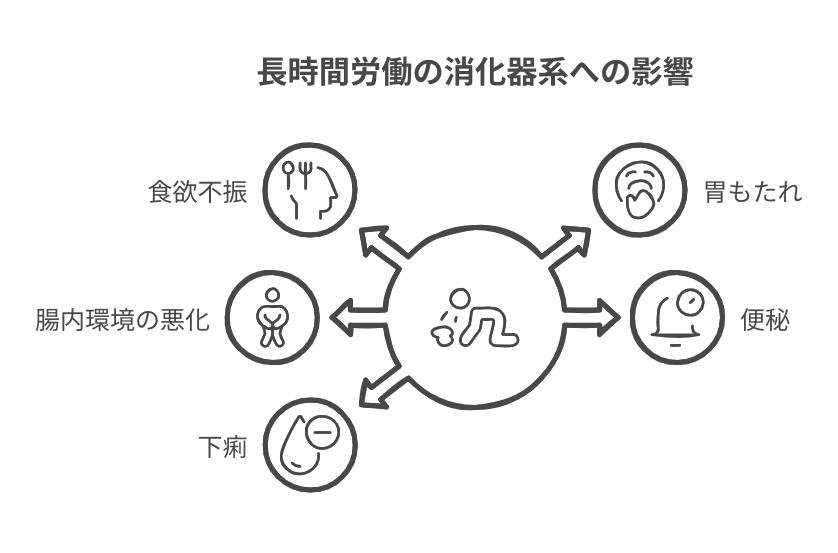

⑩ 消化器系トラブルの頻発

ストレス下では胃酸の分泌が乱れ、食欲不振や胃もたれを感じることが多いです。

また、腸内環境の悪化や便秘、下痢なども長時間労働者によく見られる症状です。

精神に生じる8の悪影響

ここでは長時間労働が精神に生じる8の悪影響について、下記の内容で触れます。

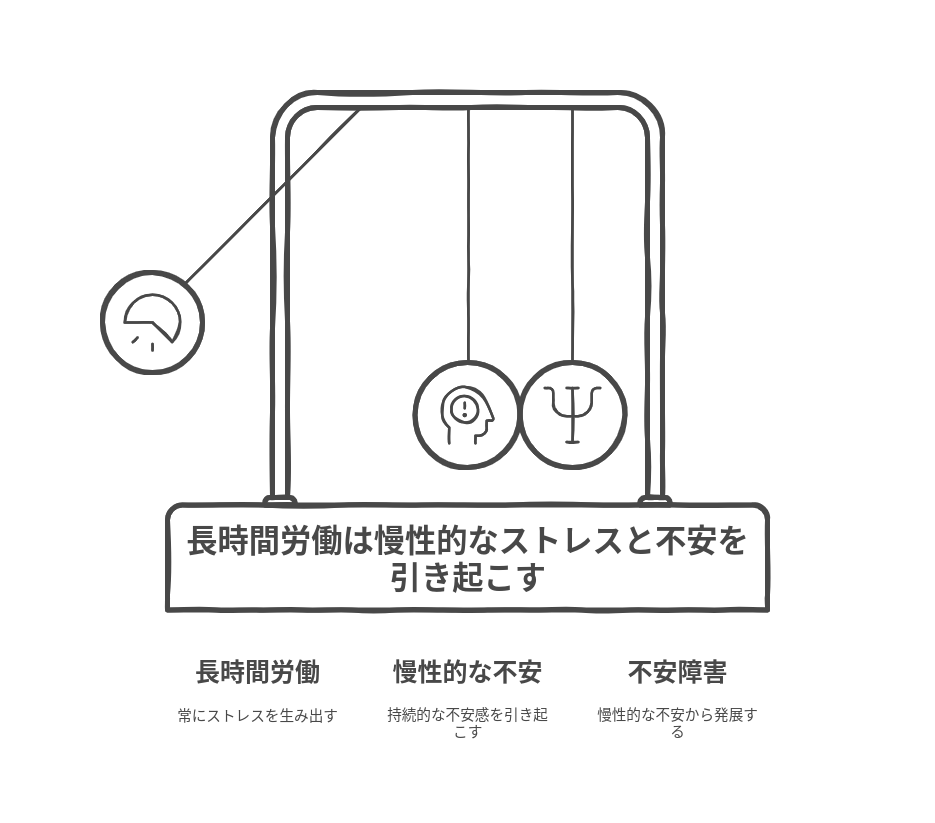

① 不安障害のリスク上昇

長時間労働は、仕事のことを常に考え続ける慢性的なストレス状態を生み出します。

② うつ病の発症リスク増大

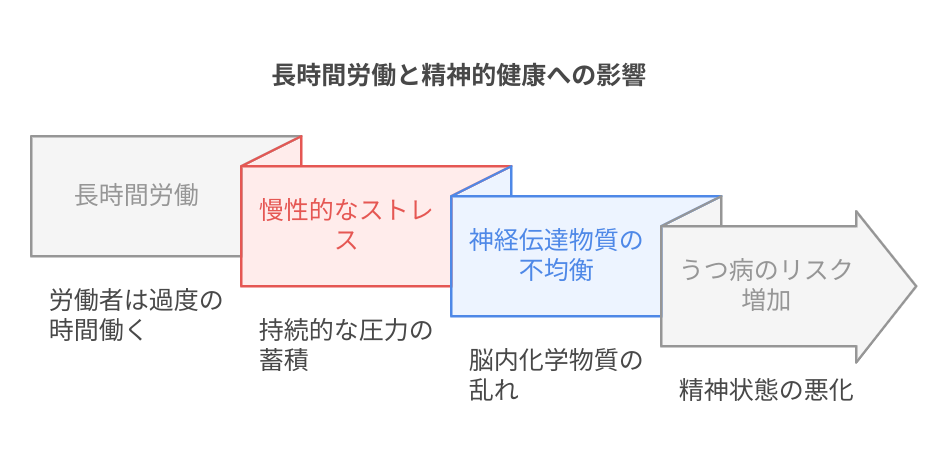

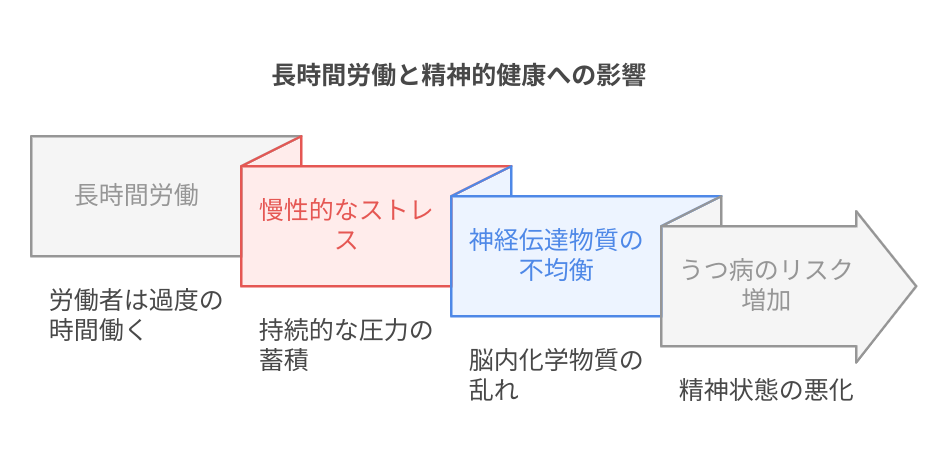

長時間労働による慢性的なストレスは脳内神経伝達物質のバランスを乱し、うつ病のリスクを高めます。

③ 海馬の機能低下で記憶力が弱まる

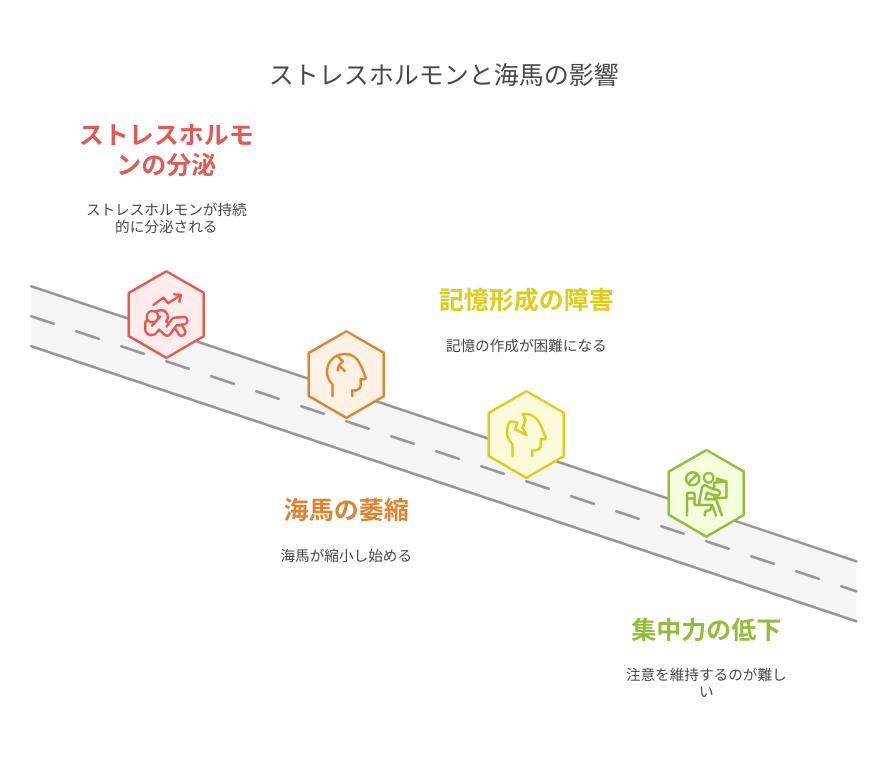

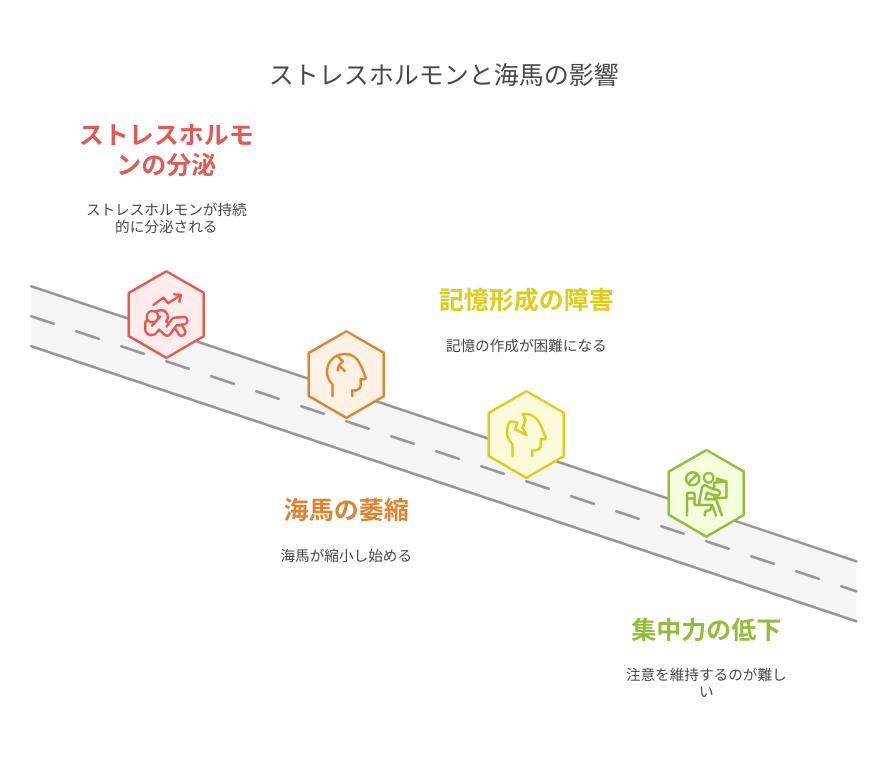

ストレスホルモンの分泌が長期間続くと、脳の海馬が萎縮しやすいと報告されています。

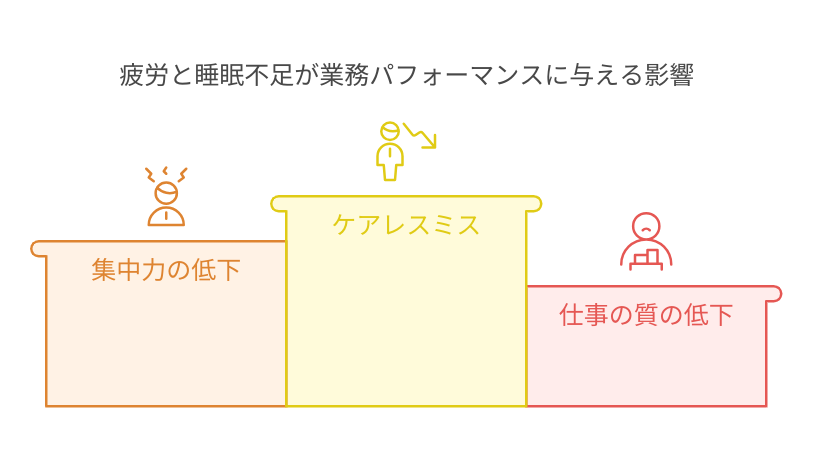

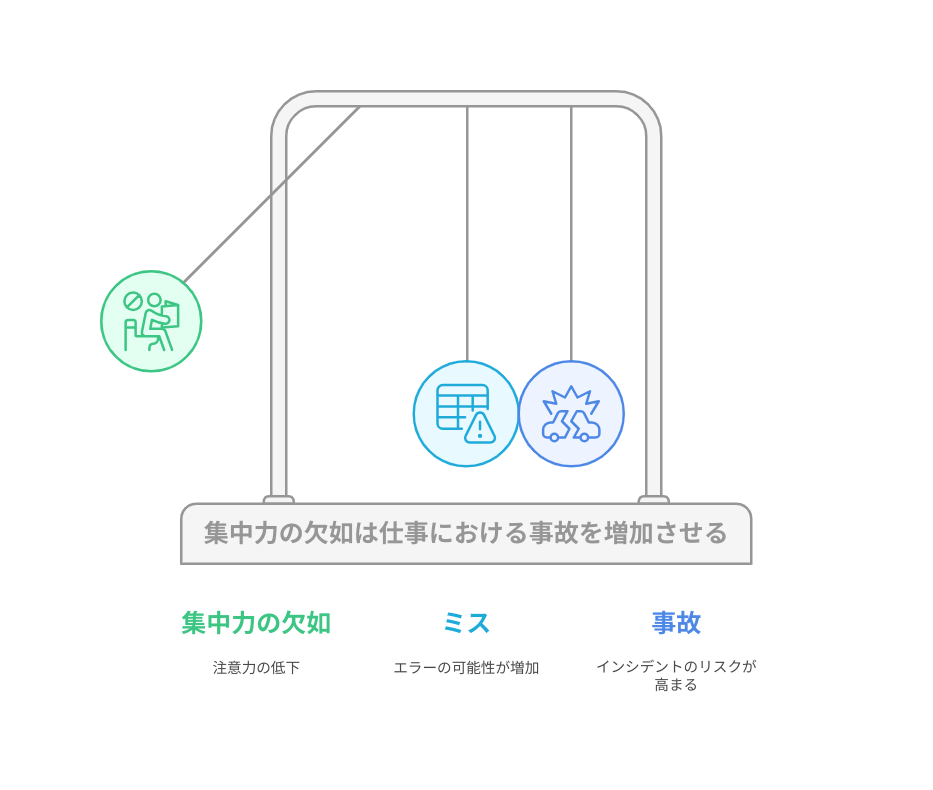

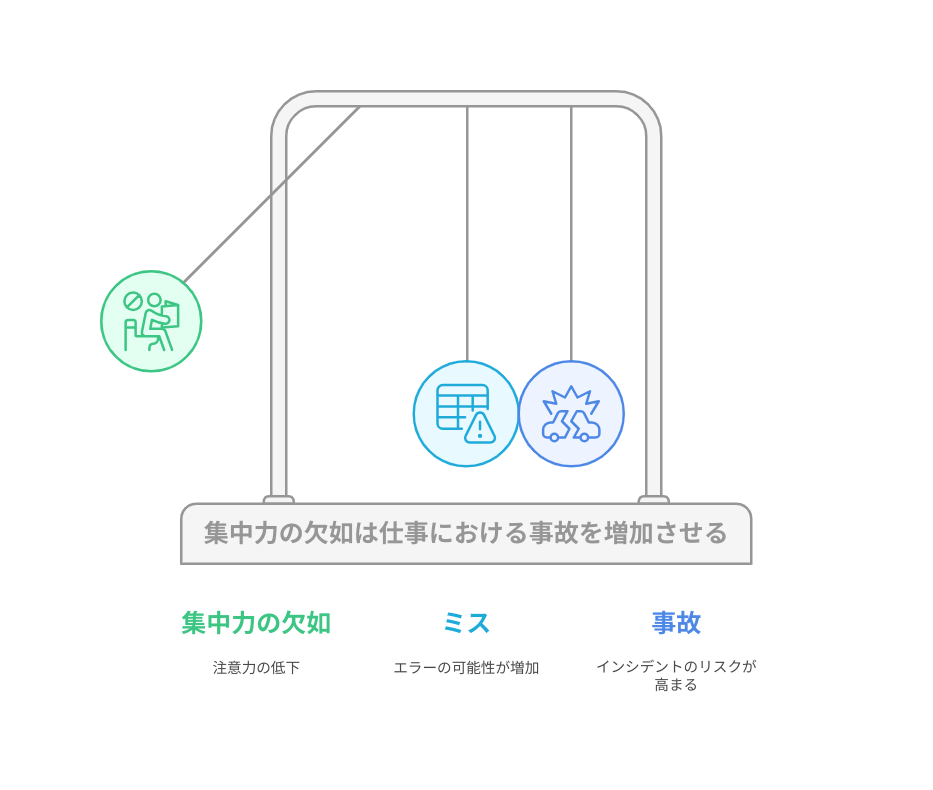

④ 集中力欠如とミスの増加

疲労と睡眠不足が重なると、業務中のケアレスミスが増えます。

2006年にアメリカのブリガム・アンド・ウィメンズ病院で2,737人の研修医を対象に行われた研究では、月に1~4回の24時間以上の長時間勤務シフトがある場合、疲労に関連する重大な医療過誤のリスクが3.5倍、5回以上のシフトでは7.5倍に増加することがわかっています。

また、これらのシフトが患者の致命的な予防可能な有害事象の発生率を約300%増加させることも確認されています。

集中力の低下は仕事の質を下げ、悪循環を生み出します。

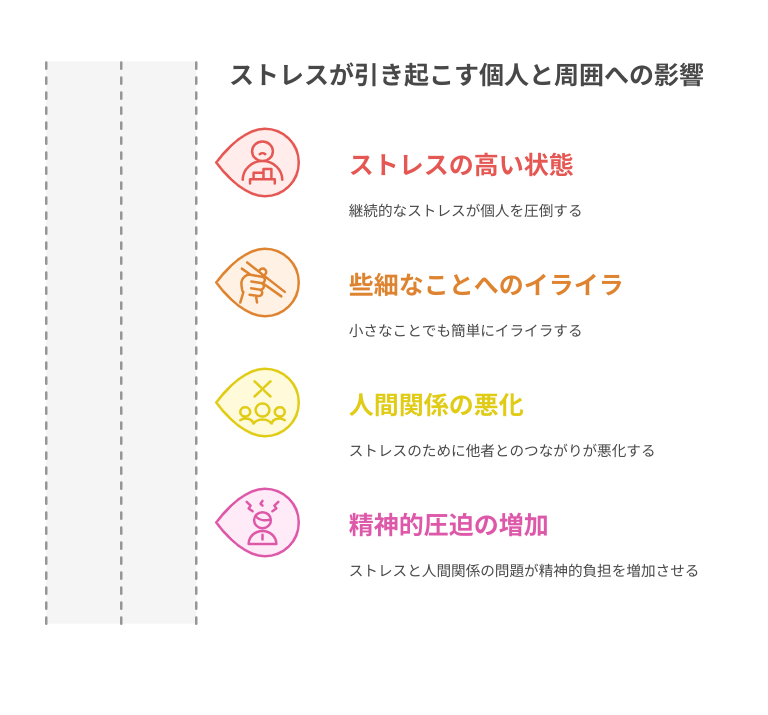

⑤ イライラや怒りっぽさの増大

ストレスの高い状態が続くと、些細なことでもイライラしやすくなります。

人間関係が悪化し、さらに精神的に追い詰められることがあります。

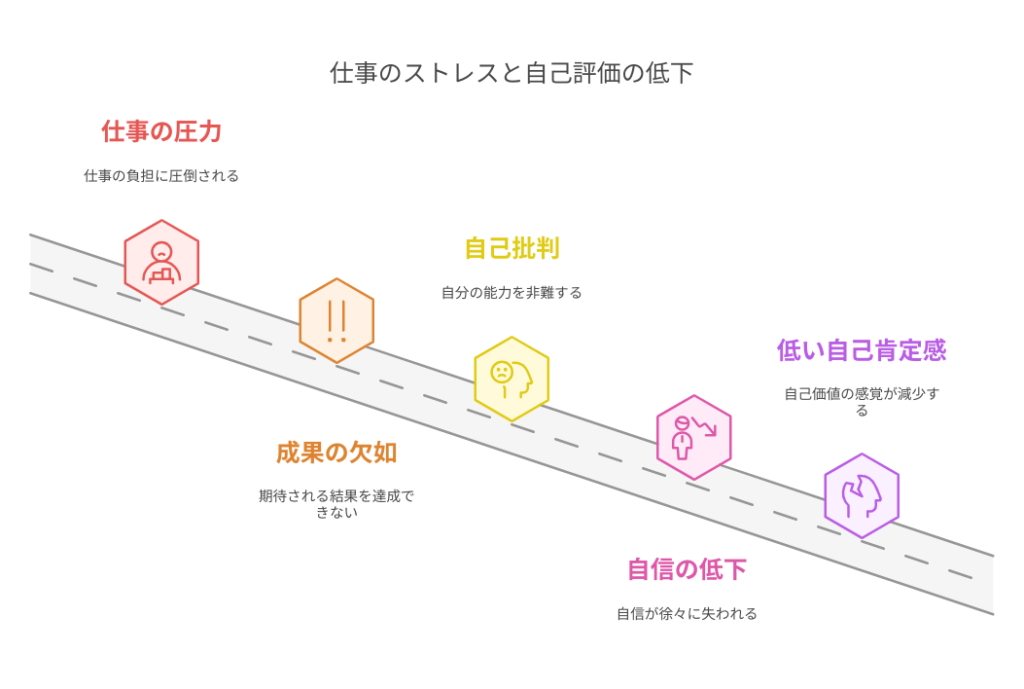

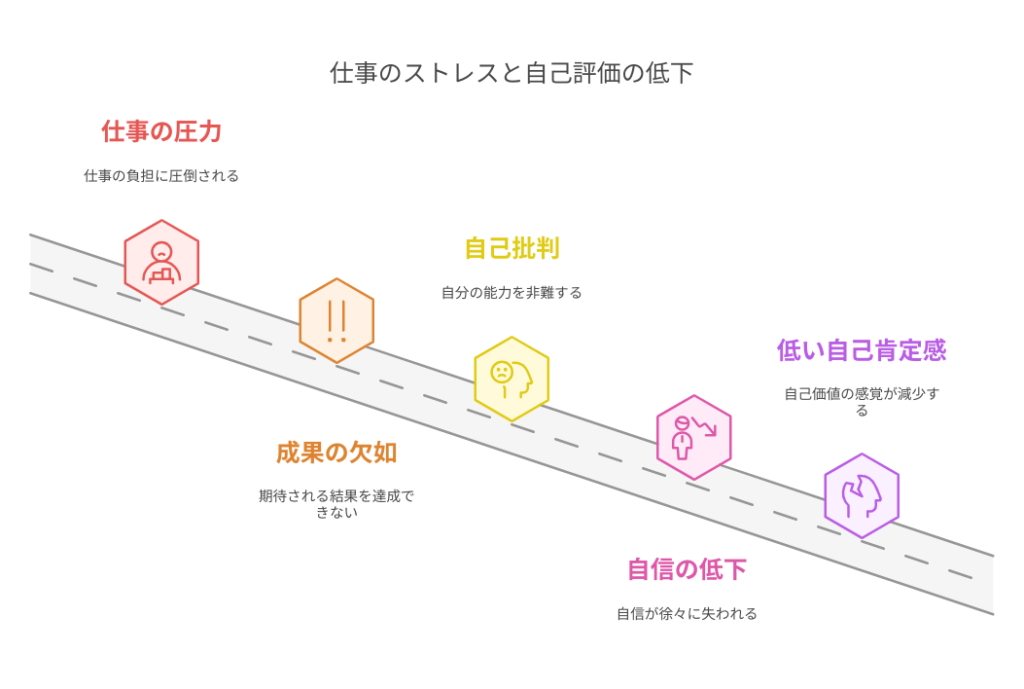

⑥ 自己肯定感の低下

仕事に追われて成果を出せないと、自分を責める気持ちが強まります。

結果として、自信を失い、自己肯定感が低くなりがちです。

そもそも長時間労働の疲労で生産性が低下しているから、成果が出るわけがない。

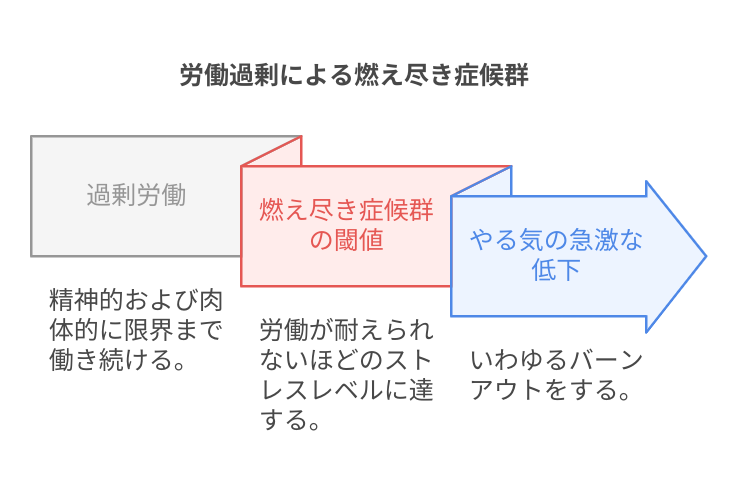

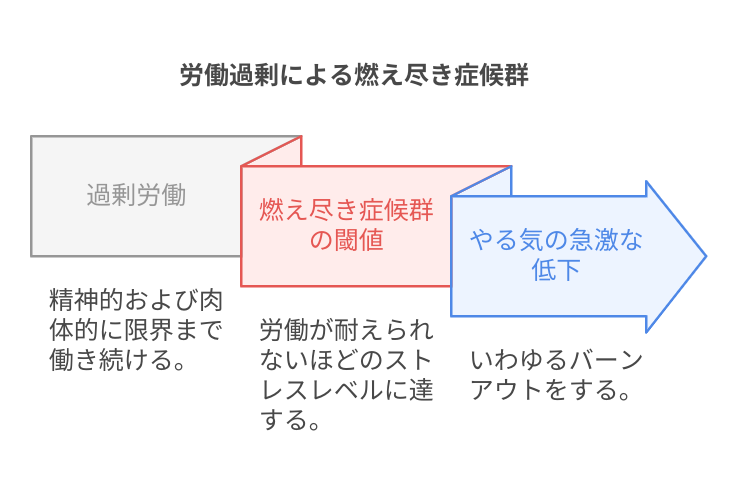

⑦ モチベーション維持が困難になる

精神的・肉体的に限界まで働き続けると、ある時点で急激にやる気を失うことがあります。

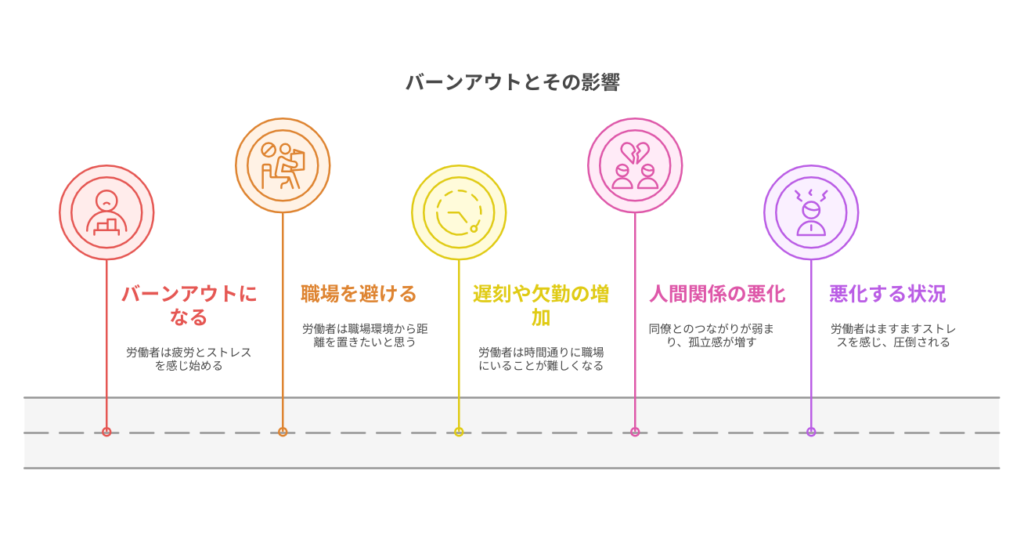

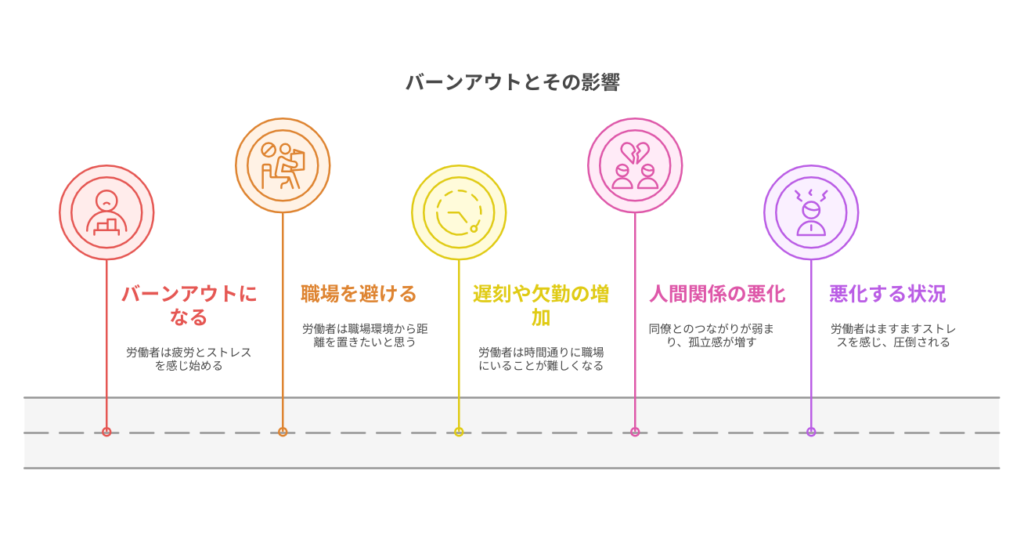

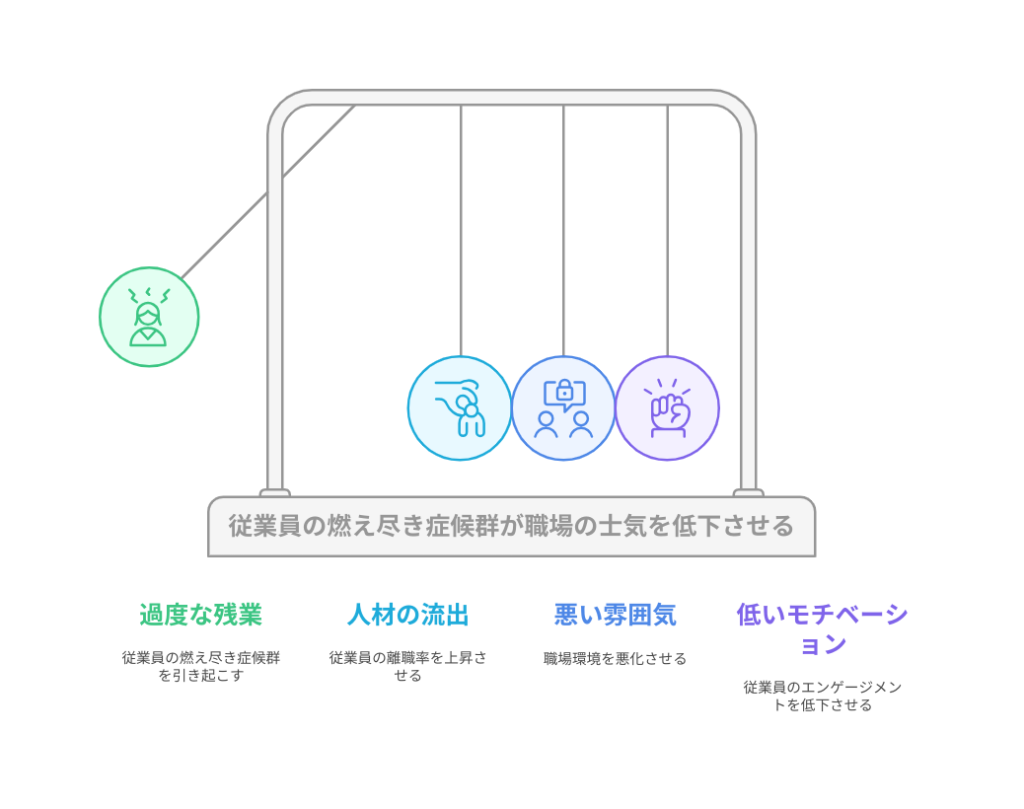

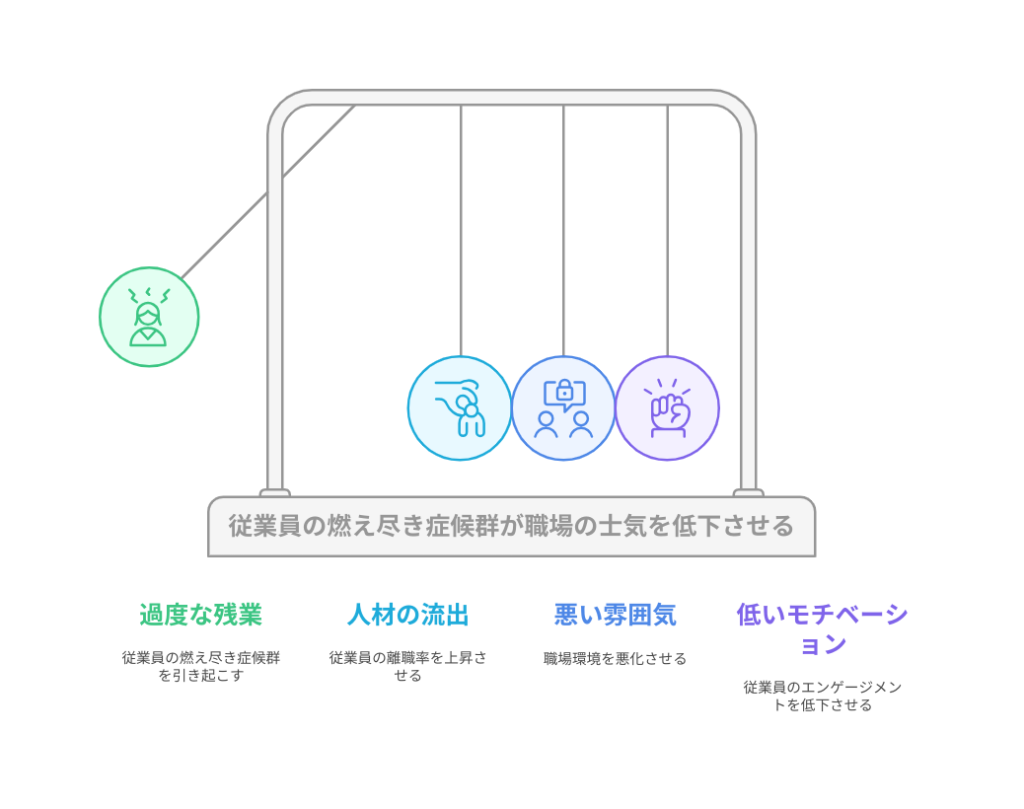

これがバーンアウト(燃え尽き症候群)の典型的な兆候です。

⑧ 職場への拒絶感が強まる

バーンアウト状態では、職場そのものを避けたい気持ちが大きくなります。

遅刻や欠勤が増え、人間関係も崩れやすくなるため、ますます追い詰められます。

社会と経済に生じる8の悪影響

ここでは長時間労働が社会と経済に生じる8の悪影響について、下記の内容で触れます。

① 家事や育児への影響

帰宅時間が深夜になると、家族とのコミュニケーションが十分に取れません。

家事分担ができないことで、パートナーに負担が集中する場合があります。

育児に関わる時間が減り、子供の成長に影響を及ぼす可能性も否定できません。

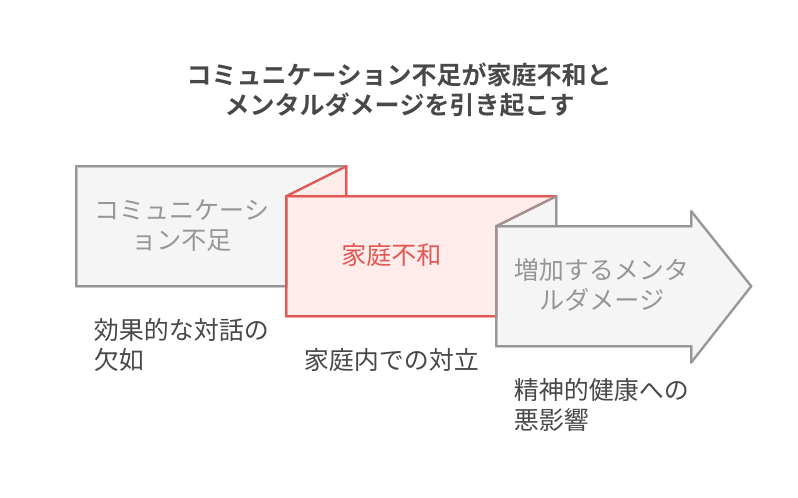

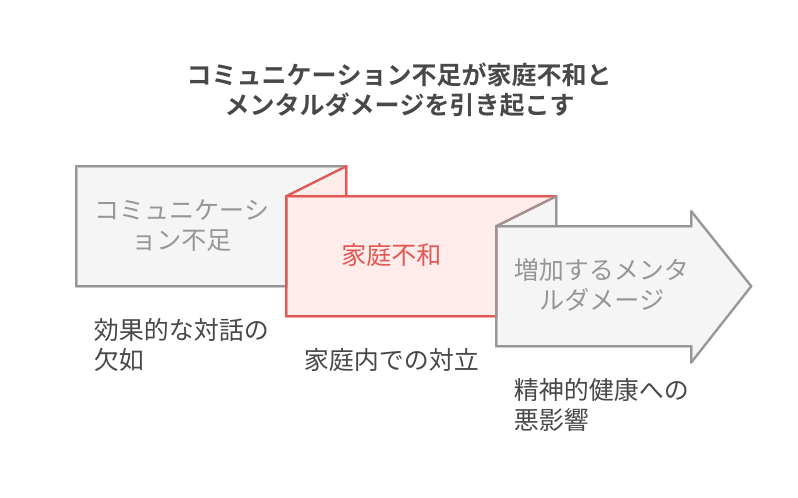

② 家庭不和や孤立感の増大

コミュニケーション不足が家庭不和を引き起こし、メンタルへのダメージがさらに大きくなるケースがあります。

③ スキルアップや勉強時間の確保が難しい

長時間労働で疲れ切った状態だと、新しい資格の勉強や自己啓発の時間を確保しづらくなります。

自己成長の機会損失。

結果としてキャリアアップが困難になり、将来的な選択肢が狭まります。

④ キャリアチェンジの選択肢が狭まる

時間的・精神的余裕がないために、今の仕事を続けるしかないと考えてしまう方が多いです。

本来なら挑戦できる職種や業種をあきらめるケースが増えます。

⑤ 疲労困憊によるパフォーマンス低下

長い時間働けば働くほど生産性が上がるわけではありません。

むしろ疲労により、一定時間後にはパフォーマンスが急激に落ちます。

⑥ 事故リスクの増大

集中力が欠けると、ミスや事故が起こりやすくなります。

実際に、運輸業や製造業などでは、長時間労働が原因の人為的ミスが深刻な問題です。

⑦ 離職率の増加

過度な残業に耐えきれず、会社を去る人が増えます。

人材の流出が続けば、職場の雰囲気も悪くなり、さらに社員のモチベーションが下がります。

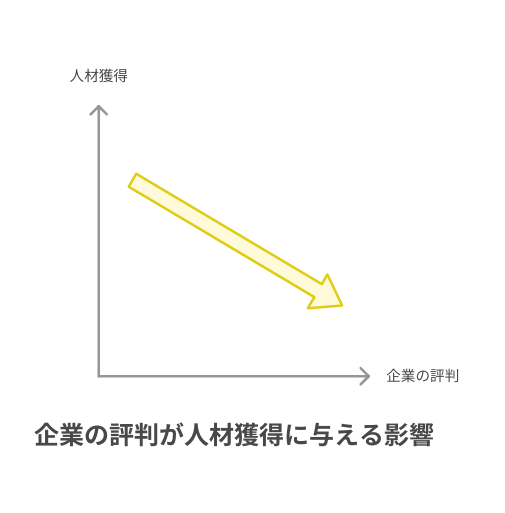

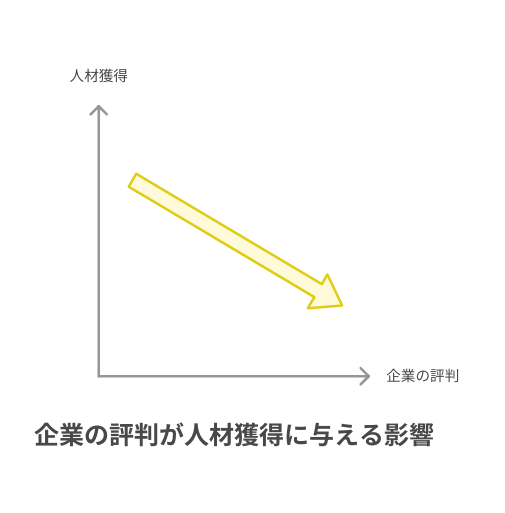

⑧ 企業のブランドイメージ低下

ブラック企業としての評判が広まると、優秀な人材が応募してこなくなります。

企業の成長力が失われ、長期的な経営リスクが高まります。

ネット社会なので、大企業だけじゃなく中小企業も該当します。

改善と予防のための具体策

ここでは長時間労働の改善と予防のための具体策について、下記の内容で触れます。

「具体策」と書きましたが、ぶっちゃけ一個人が改善できる可能性はほぼ皆無。

長時間労働の改善に労力使うよりも、早く脱出したほうがいいです。

就業環境の見直し

定時退社の徹底と休憩時間の確保

会社としては、残業前提の仕事の回し方を改める必要があります。

定時退社を推奨し、昼休憩や短い休憩をしっかり確保するだけでも、従業員の集中力は高まります。

業務プロセスの再構築と優先順位づけ

業務が属人的になっている組織ほど、一人に負荷が集中しがちです。

仕事の分担を見直し、優先順位を明確にすることで、長時間労働を抑えやすくなります。

生活上のセルフケアの実践

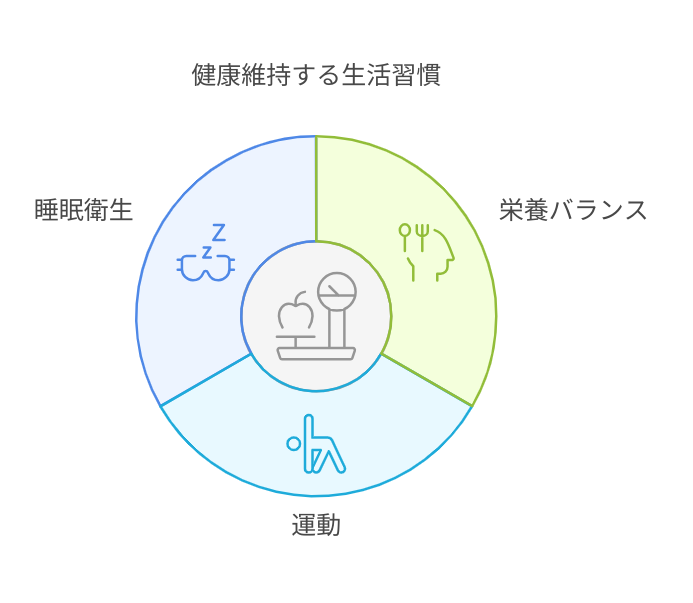

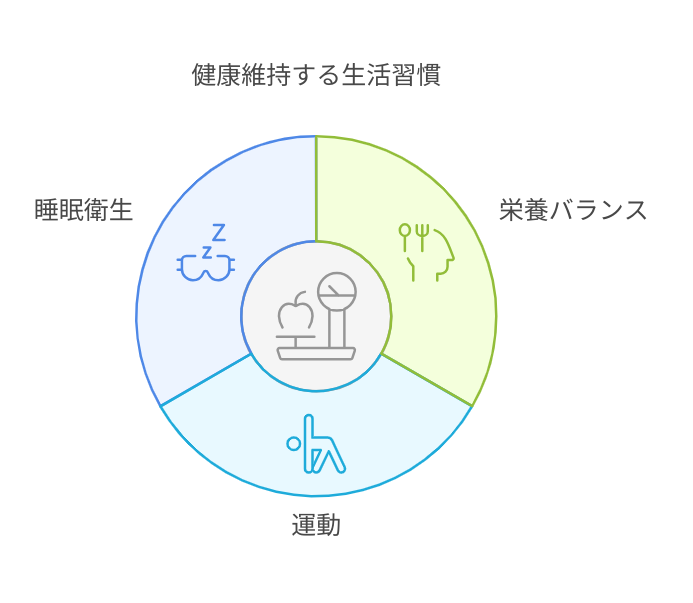

生活習慣の改善(バランスの良い食事と適度な運動)

疲れていると外食やコンビニ食で済ませがちですが、栄養バランスを意識するだけでも体調の維持に役立ちます。

睡眠衛生の向上(就寝前のリラックスなど)

夜遅くまで仕事をしていると、寝る前にリラックスする時間が取りにくいです。

スマホやPCの使用時間を短縮し、軽いストレッチを行うと、睡眠の質が上がります。

メンタルヘルスケア

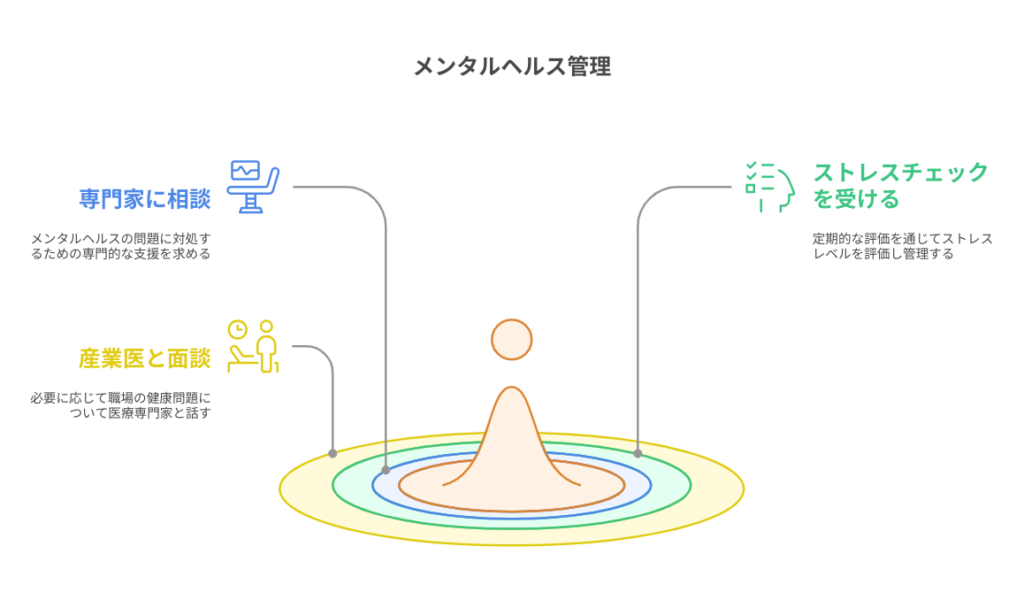

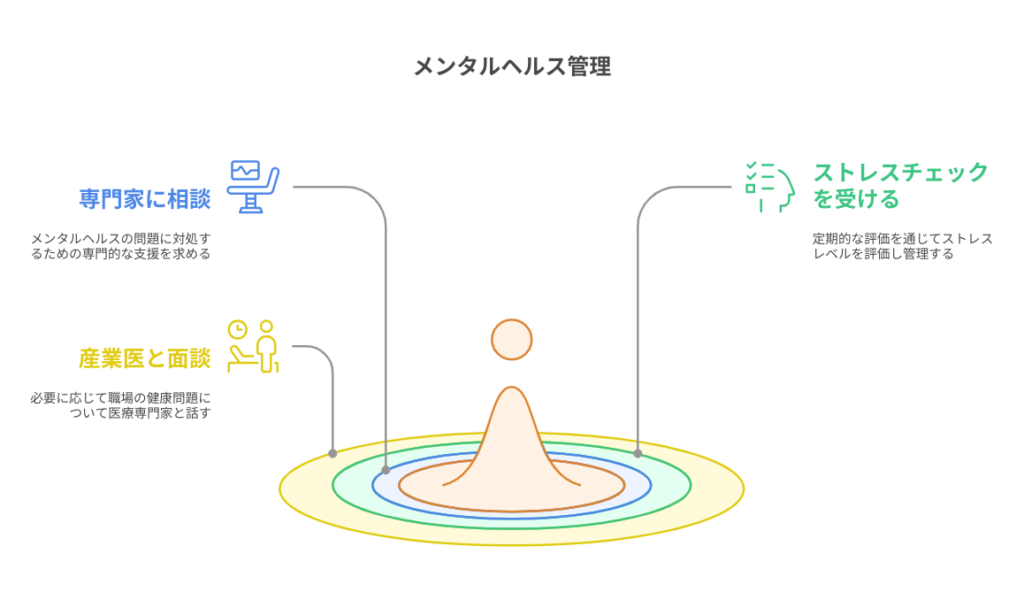

専門医やカウンセラーへの相談

メンタル面での不調を感じたら、早めに専門家に相談することが大切です。

うつ病などは自分だけで抱え込まず、治療やカウンセリングを受けましょう。

定期的なストレスチェック

企業が実施するストレスチェックをきちんと受け、必要に応じて産業医と面談することが予防に繋がります。

早期発見と早期対応は、重症化を防ぐカギです。

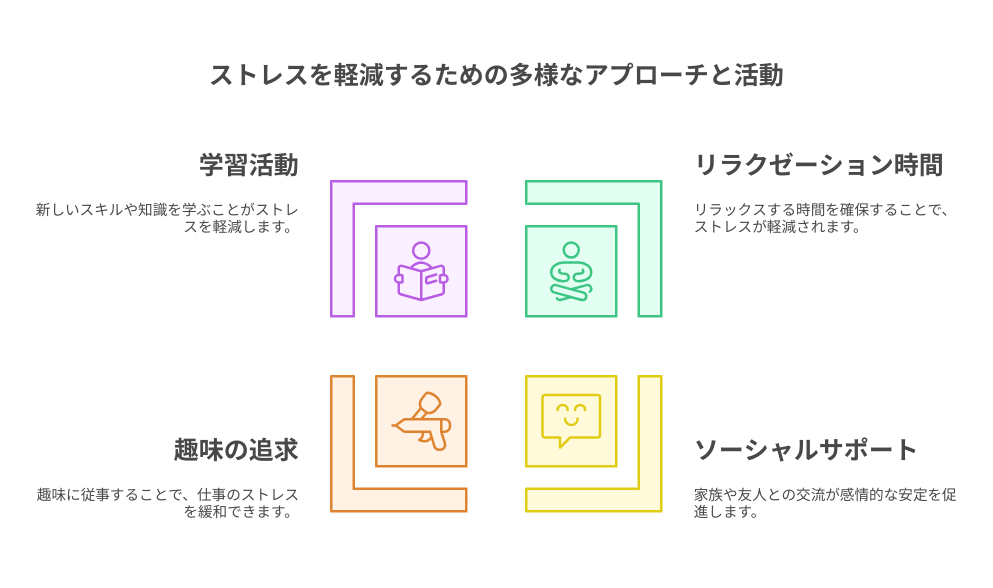

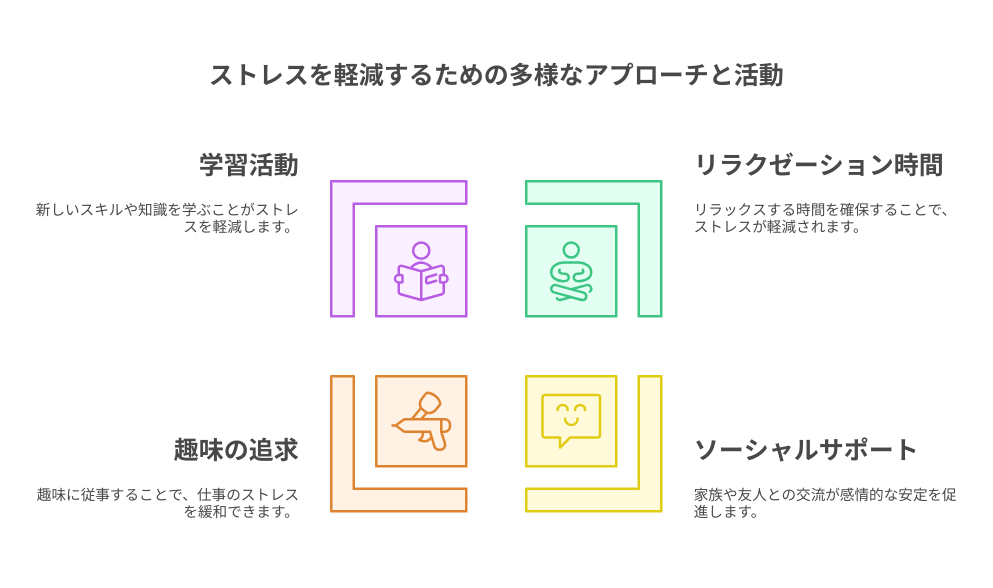

仕事以外の時間の充実

家族や友人との交流機会を増やす

仕事以外の場でリラックスできる時間を確保すると、ストレスが軽減します。

家族や友人と過ごす時間によって、精神的に安定する方は多いです。

いわゆるソーシャル・サポート。

趣味や学習でモチベーションを育む

趣味を楽しんだり、新しい分野の学習に取り組むことで、仕事のストレスを緩和できます。

ブラック企業からの退職や転職の視野

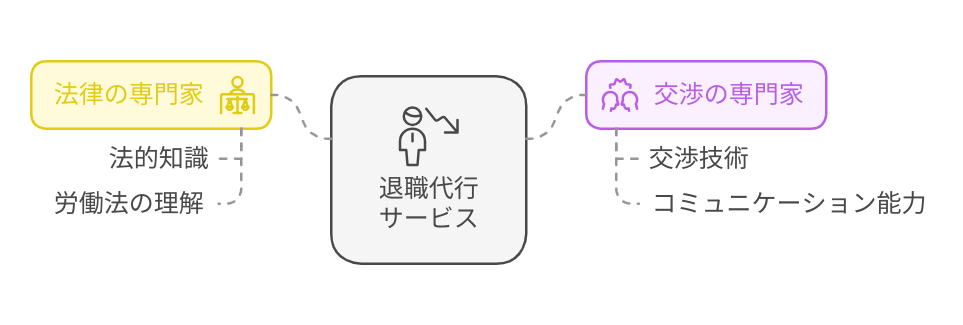

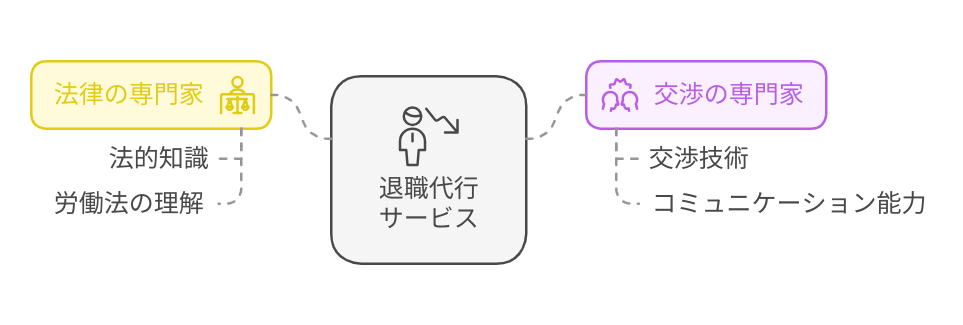

退職代行サービスの活用メリット

職場の上司が退職を認めない場合や、言い出しにくい場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。

法律や交渉に長けた専門家が対応してくれるため、精神的な負担が軽減されやすいです。

ホワイト企業探しのポイント

転職を考えるときは、平均残業時間や定着率などを確認し、労働条件に納得できる企業を選びましょう。

自分のスキルに合った働き方ができるかどうかも重要な判断材料です。

当サイト『筋トレして退職しろ。』が推奨する退職の考え方

ここでは当サイト『筋トレして退職しろ。』が推奨する退職の考え方について、下記の内容で触れます。

限界を越えた環境からの脱出

長時間労働に耐えたとして、報われるわけじゃないですよ。

何も返ってきません。

違法労働やハラスメントの放置は危険

違法な長時間労働やパワハラが横行している職場では、心身への深刻なダメージを避けられません。

こうした職場に無理して留まるより、早期に退職を決断することが身を守る手段となる場合があります。

退職することは恥ではない

職を変えるのは珍しいことではなく、海外ではキャリアアップの一環として見なされることも多いです。

日本でも個人の価値観が多様化し、退職や転職は恥ずかしいことではなくなっています。

退職前後の筋トレ活用

心身のリセットに役立つ

退職後には時間的余裕が生まれやすいです。

筋トレを行うことでリフレッシュでき、次のステップへ向かうための体力と気力を養えます。

結局、脳筋が最強。

新たなスタートを切る自信を育む

筋肉がつき、体が引き締まると見た目の変化に伴って自信がわいてきます。

新しい職場で新しい挑戦をする際にも、ポジティブな気持ちで取り組みやすくなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。

この記事のまとめ

- 長時間労働の深刻なリスク

長時間労働が身体的、精神的、そして社会的に多大な悪影響を及ぼすことを具体的に解説しました。心筋梗塞や免疫低下、うつ病などの健康リスクは見逃せません。 - 筋トレと退職の相乗効果

筋トレを取り入れることでストレスを軽減し、体力や自信を向上させることが可能です。退職を考える際にも、筋トレは新たなスタートを切るための強力なサポートとなります。 - 具体的な改善策の提案

定時退社の徹底や業務プロセスの見直し、セルフケアの実践など、実際に取り組める具体的な対策を紹介しました。これらを実行することで、長時間労働の負担を軽減できます。 - 退職の前向きな考え方

退職は決してネガティブな選択ではなく、自分の健康と幸福を優先するための有効な手段です。ブラック企業から脱出し、新しい環境で再スタートを切る勇気を持つことの重要性を強調しました。 - 総合的な健康管理の重要性

仕事だけに偏らず、生活習慣の改善や適度な運動を通じて心身のバランスを保つことが、長時間労働の悪影響を乗り越える鍵となります。筋トレを通じて、より健康的で充実した生活を目指しましょう。

今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

よくある質問

- 長時間労働が原因で体調を崩しかけていますが、具体的にどのような不調が起こりやすいですか?

-

長時間労働では睡眠不足、肩こり、頭痛などが起こりやすいです。

加えて血圧が上がりやすくなり、慢性的な疲労から免疫力が下がる方も多いです。

こうした身体面の問題は心の不調ともつながり、イライラや不安感が増すケースも少なくありません。

放置すると仕事のパフォーマンスが落ち、悪循環に陥る恐れがあります。

少しでも疲労を感じたら、休息や生活習慣の見直しを意識してください。

- 長時間労働にストレスを感じているのですが、筋トレを始める余裕なんて本当にあるのでしょうか?

-

意外かもしれませんが、短時間でも身体を動かすと心身がリフレッシュします。

10分ほどの腕立て伏せやスクワットでも血行が促進され、ストレスが緩和される場合があります。

忙しい人ほど、まとまった運動時間が取れないと考えがちですが、隙間時間でこまめに動くことが大切です。

質の良い睡眠にもつながり、疲労回復力が高まるメリットがあります。

- 退職を考えるほど悩んでいますが、転職する前に何かやっておくべきことはありますか?

-

まずは自分の体と心の限界を把握しましょう。

医師やカウンセラーの診断を受けると、客観的に状態を確認できます。

職場環境を改善できる可能性があれば、上司や人事へ相談し、残業時間の削減などを申し入れてください。

それでも改善しない場合は、退職代行サービスの活用や筋トレを取り入れながら次の職場を検討すると、スムーズに行動しやすくなります。

- 長時間労働のデメリットはわかるのですが、退職以外に解決策はないのでしょうか?

-

必ずしも退職が唯一の解決策ではありません。

職場のマネージャーや同僚と業務の分担や優先順位の調整を行い、定時退社を目指す道もあります。

休暇制度の活用や時短勤務、在宅ワークなどの選択肢を探るのも手です。

ただし改善が見込めない企業もあるため、その場合は退職を視野に入れることも決して悪い選択ではありません。

- ブラック企業で働いていると心身共に疲れますが、筋トレする気力が出ないときはどうしたらよいでしょうか?

-

疲れ切っているときは、まず最低限の睡眠や休息を確保することが最優先です。

その上で、負荷の軽いストレッチやウォーキングなどから始めてみてください。

激しい筋トレでなくとも血流が良くなれば、頭がスッキリすることもあります。

少しずつ慣れてきたら、本格的なトレーニングを取り入れるのもおすすめです。

- 長時間労働を減らすよう努力していますが、なかなか会社が変わりません。どうすればよいでしょうか?

-

経営陣の方針や会社全体の文化が問題であれば、個人の努力だけでは限界があります。

労働基準監督署へ相談したり、社外の専門家に意見を求めたりする方法もあります。

それでも改善の見込みがない場合、転職や退職も含めて検討しましょう。

自分の健康を守るために行動するのは当然の権利ですし、筋トレなどで心身の状態を整えると、前向きな決断がしやすくなります。

- 長時間労働で退職を考えていますが、退職後こそ筋トレをするメリットはあるのでしょうか?

-

退職後は心身をリセットする絶好の機会です。

筋トレを組み込むと、適度な負荷がストレス解消につながり、セロトニンの分泌が促進されて気分が落ち着きやすくなります。

また、健康状態が向上すると、転職活動や新しい環境への適応がスムーズになりやすいです。

退職だけではなく、筋トレを併用することで次のステップに踏み出す活力が得られます。

その他の質問はこちらから:

とは?特徴と対処法-300x200.png)

コメント