この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

ストレス軽減・集中力アップ・幸福感向上などの心理的メリットが科学的に証明されている。

人生の視野が広がり、自己理解や内省力が高まることでブラックな環境から抜け出す準備が整う。

KoboやKindleなどの電子書籍リーダーを活用すれば、忙しい人でも読書習慣を無理なく継続できる。

読書の効果やメリットに興味はありませんか?

「読書は人生を変える」──そんな言葉を聞いたことがあるかもしれません。

でも、実際に何がどう変わるのか、よくわからないままになっていませんか?

さらに、KindleやKoboなど電子書籍リーダーの活用法も紹介。

忙しくても本を読む時間を作りやすくなる方法もお伝えします。

心と脳の筋トレとしての読書、今日から始めてみませんか?

読書を人生の武器にしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

こちらもおすすめ:

読書の科学的メリット 10選

早速、今回ご紹介する読書のメリット10項目を一覧でお伝えします。

それでは、それぞれの効果について詳しく見ていきましょう。

1. ストレスを軽減しリラックス効果がある

仕事や人間関係でストレスを感じたときこそ、本を開いてみましょう。

読書には心拍数を下げ筋肉の緊張を和らげるリラクゼーション効果があり、短時間でも高いストレス軽減効果が得られます。

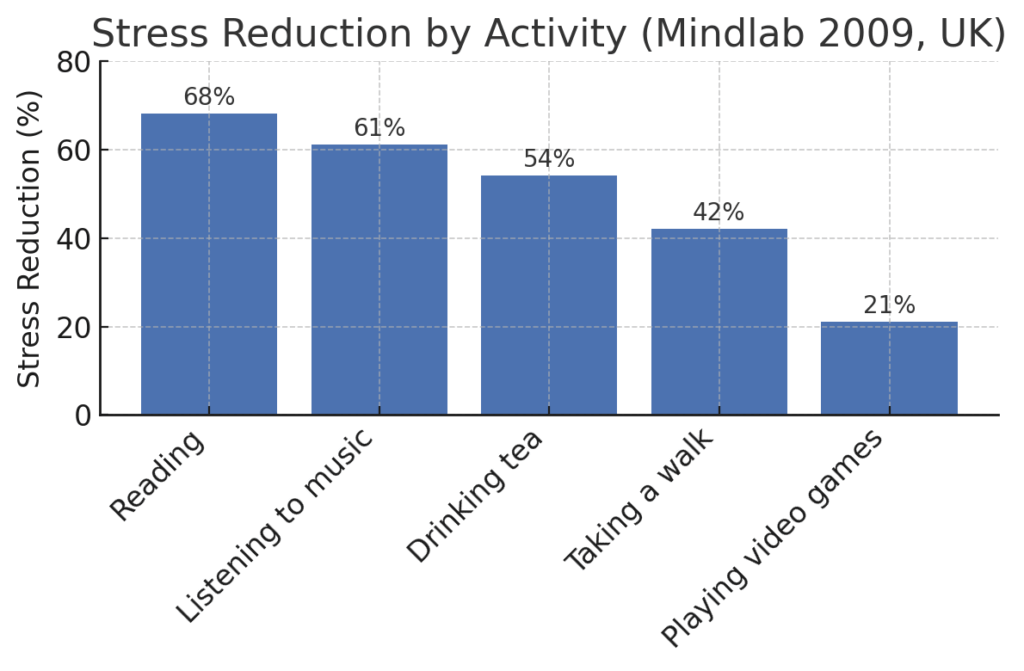

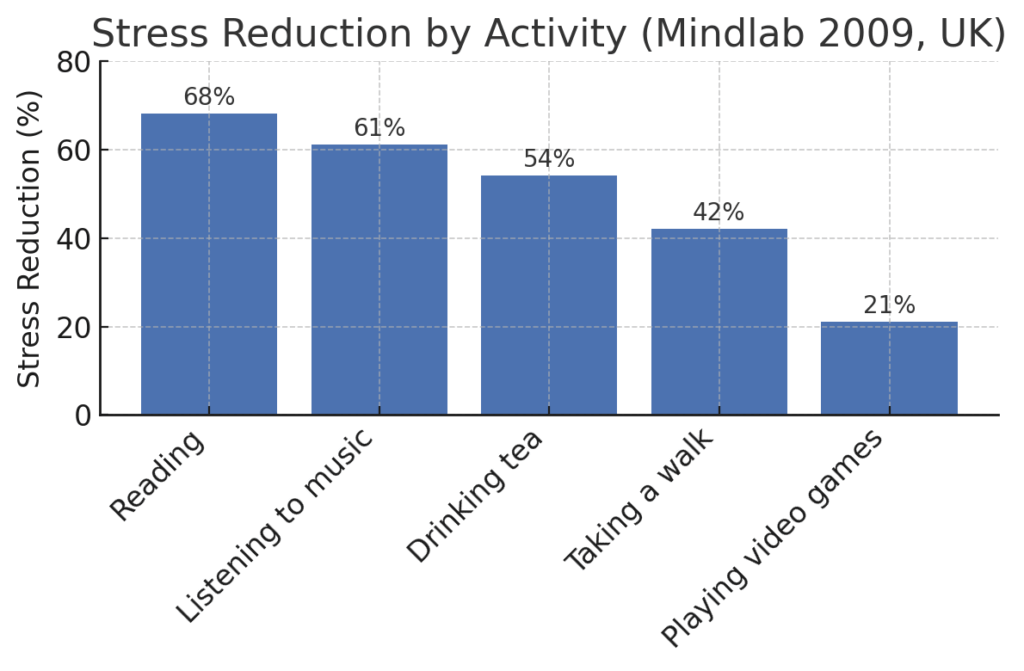

読書は68%と最も高く、音楽視聴61%、お茶54%、散歩42%、ゲーム21%と報告されましたblogs.ncl.ac.uk。

例えば、2009年にイギリスで行われた実験(サセックス大学・Mindlabによる調査)では、ストレス状態にある被験者に本を6分間読んでもらったところ、ストレスレベルが68%も低下しました。

この数値は、音楽を聴く(61%低下)や散歩(42%低下)など他のリラックス法よりも大きな効果でした(「Galaxy Stress Research」|Mindlab International, Sussex Univ.)。

実験を主導した認知神経心理学者のデビッド・ルイス氏は「読書は単なる気晴らしではなく、想像力を能動的に働かせることで意識を現実から切り離し、いわば“別世界に没入する”ため、究極のリラクゼーションとなる」と述べています。

さらに最近の研究では、読書が仕事上のストレスにも効く可能性が示唆されています。

2024年に中国で働く社会人を対象に行われた研究では、読書習慣がある人ほど仕事中のストレスが有意に低く、さらに仕事に対する満足度も高いことが報告されています(「Psychological Effects of Reading on Alleviating Work Stress and Enhancing Job Satisfaction: An Analytical Study」|American Journal of Health Behavior, DOI:10.5993/AJHB.48.2.13)。

ストレスフルな職場環境でも、本の世界に没頭する時間が心のクッションとなり、結果的に仕事へのポジティブな姿勢につながるのかもしれません。

2. 集中力・注意力を鍛える

現代人はスマホ通知やSNSで集中力が途切れがちですが、読書は貴重な集中トレーニングの時間になります。

静かな環境で本に没頭することで、一つの物事に意識を向け続ける持続的注意力が養われるのです。

実際、読書中はストーリーを追いかけるために脳のワーキングメモリ(作業記憶)がフル稼働し、注意散漫の原因となる雑念をシャットアウトします。

認知神経科学の見地からも、読書のように一つのタスクに集中する没入体験(フロー状態)は脳内の注意資源を強化し、普段の集中力アップにつながるとされていますthewellnews.comthewellnews.com。

例えば、「気づいたら1時間も読みふけっていた」ような経験を繰り返すことで、「集中する筋肉」が鍛えられるイメージです。

加えて、読書習慣のある人はマルチタスクによる注意力散漫に陥りにくくなるとも言われます。

ハワイ太平洋神経科学センターの解説によれば、読書には注意持続時間を延ばし集中力を高める効果が実証されているとのことですhawaiineuroscience.com。

スマホ漬けで集中力が落ちたと感じる方こそ、あえて本を読む時間を日課にしてみましょう。

最初は数分でも、ページをめくるうちに次第に集中できる時間が長くなっていくはずです。

3. 幸福感を高めメンタルヘルスを改善する

仕事で疲れて帰宅したとき、本の世界に浸る時間が心の癒しになるという人も多いでしょう。

読書には心を前向きにし、幸福感や満足感を高める効果が報告されています。

2015年に英国リバプール大学が4,100人以上を対象に行った調査では、定期的に読書をする人は、まったく読書をしない人に比べて人生への満足度が約20%高く、日常的な抑うつ感を抱える割合が21%低いことが明らかになりましたbooksandpublishing.com.au。

加えて、読書家は自己肯定感(自尊心)が10%高い傾向も示されましたbooksandpublishing.com.au。

わずか週30分程度の読書習慣でも、これだけメンタル面でポジティブな差が出るというのは驚きですね。

この調査では他にも、読書習慣のある人は孤独や不安に対処しやすいことが報告されていますbooksandpublishing.com.aubooksandpublishing.com.au。

実際、日々本を読む人の方が「悩みごとを忘れられる」「気持ちを切り替えられる」と感じており、読書がストレス発散や気分転換の健全な手段になっているようです。

物語に没頭している間は嫌な現実を一時的に忘れられますし、自己啓発書を読めば悩みへの具体的なヒントも得られます。

その結果として精神的な安定や幸福感につながっているのでしょう。

さらに前項で触れたように、読書によるリラックス効果が仕事のストレスを和らげ、仕事満足度を上げるケースも確認されています(2024年中国の研究)。

4. 共感力を育み人間関係を良くする

人の気持ちが分からず職場で孤立してしまう…そんな方にも読書はおすすめです。

特に小説を読むことは他者の感情を理解する力(共感力)を高める効果があると科学的に示されています。

物語の中で登場人物の視点に立って喜怒哀楽を追体験することで、現実でも他人の立場に思いを馳せやすくなるのです。

2013年に米国ニューヨークの大学で1,000人を対象に行われた実験では、文学的なフィクション作品を読んだグループは、読まなかったグループに比べて他者の感情や意図を読み取るテストの成績が有意に向上しましたtheguardian.comtheguardian.com。

具体的には、目の表情だけで感情を当てる課題など複数の心理テストで、小説を読んだ参加者の方が高得点を記録しています。

この研究は権威ある科学誌「Science」にも掲載され、「文学作品の読書が他者の心を読む力(Theory of Mind)を向上させる」と結論づけられました(「Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind」|Science, DOI:10.1126/science.1239918)。

自己啓発書や実用書も役立ちますが、物語の登場人物に感情移入する体験は読書ならではです。

上記のような実験結果を待つまでもなく、小説を読んだ後に

「なんだか登場人物の気持ちがわかる気がする」

「人に優しくなれた」

という実感を持つ方も多いでしょう。

実際、前述の英国4,100人調査でも「読書をするようになって他人の気持ちを理解しやすくなった」と回答した人が64%にのぼり、読書習慣のない人の48%を大きく上回りましたbooksandpublishing.com.aubooksandpublishing.com.au。

このように読書で培われた共感力は、職場や家庭での人間関係改善にもきっと役立つはずです。

「他人の気持ちがわからない」と悩む前に、本の中で様々な人生に触れてみましょう。

5. 視野が広がり知識・教養が深まる

「井の中の蛙」状態から抜け出したいなら、本を読むのが一番です。

読書は自分の世界を広げてくれる行為だからです。

未知の分野の本や異文化の物語を読めば、新しい視点や価値観に出会えます。

結果として、物事を多面的に捉える広い視野と、豊富なバックグラウンド知識が身につきます。

例えば、ビジネス書で最新業界トレンドを学んだり、歴史小説で過去の文化に触れたり、SFで未来の科学技術に思いを馳せたりと、読書を通じて追体験できる世界は無限大です。

一冊読み終えるごとに、自分の中に新しい「引き出し」が増えていく感覚があるでしょう。

実際、読書量の多い人ほど社会や他者に対する理解力が高いことを示すデータもあります。

イギリスで行われたある調査では、頻繁に読書を楽しむ人は、そうでない人に比べて「人々の階級や文化的背景、政治的な意見の違いを理解する能力」が高いと報告されています(「The impact of reading for pleasure and empowerment」|The Reading Agency)。

これは様々な本から多様な考え方に触れることで、偏見が減り寛容になるためと考えられます。

もちろん、知識そのものも増えていきます。

長年の読書家は「雑学王」と呼ばれるほど幅広い教養を持つものです。

実際、米国教育省の調査によれば、家に本が多く幼少期から読書習慣のある子どもほど学力テストの成績が高くarts.gov、大人になってからも読書を趣味にしている人はそうでない人より社会的・政治的な話題に通じているという報告がありますreadingagency.org.uk。

読書で得た知識が仕事で新しいアイデアを生んだり、人生の選択肢を広げてくれることも大いに期待できます。

「自分の視野をもっと広げたい」「教養を身につけたい」と感じたら、普段読まないジャンルの本を手に取ってみましょう。それまで気づかなかった世界の広がりに驚くはずです。

6. 内省を促し自己洞察力が高まる

忙殺される日々の中で、自分と向き合う時間を取れていますか?読書は自分を見つめ直すきっかけにもなります。

本に書かれたメッセージや登場人物の生き方が鏡となって、自己洞察力(内省する力)を養ってくれるのです。

特に哲学書や自己啓発書、伝記などは読者に問いかけを投げかけます。

「あなたはどう生きたいのか?」「本当に大切なものは何か?」といったテーマについて、本を閉じた後も考えずにはいられなくなるでしょう。

そのプロセス自体が内省です。

研究例として、先の英国リバプール大学の調査では、定期的に読書をする人はストレスフルな出来事に対処する力が高いことが示されていますbooksandpublishing.com.au。

読書で培われる内省的な思考習慣が、困難に直面した際に冷静に状況を分析し乗り越える力につながっているのかもしれません。

「読書する人は問題解決が上手い」と言われるゆえんです。

実際、「仕事で行き詰まったとき本を読んでヒントを得た」「主人公の成長物語に勇気づけられ自分も頑張ろうと思えた」などの体験談も珍しくありません。

読書で得た学びや感動は、そのまま自分自身へのフィードバックとなり、自己成長を後押しします。

ただ漫然と読むのではなく、「今の自分にこの本は何を教えてくれるだろう?」と意識してみると、読書の内省効果は一段と高まるでしょう。

7. 認知機能を維持・向上させる

脳も筋肉と同じく使わなければ衰えます。読書は脳への良質な刺激となり、記憶力や判断力といった認知機能の維持・向上に役立ちます。

中高年の方にとっては、読書習慣が認知症予防につながるという嬉しいメリットも報告されています。

実際、2020年に台湾で高齢者1,962人を対象に14年間追跡して行われた研究では、週1回以上読書する人はほとんど読書しない人に比べて認知機能低下のリスクがおよそ半分になることがわかりました(14年後の認知症発症リスクの調査)pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。(「Reading activity prevents long-term decline in cognitive function in older people: evidence from a 14-year longitudinal study」|Int Psychogeriatr, DOI:10.1017/S1041610220000812) 定期的に本を読んでいたグループでは、読書をしないグループと比べて6年後・10年後・14年後のいずれの時点でも認知機能の低下率が著しく低かったのです。

読書習慣が長期的な脳の健康を守ることを示す有力なエビデンスと言えるでしょう。

また、2016年に米国イェール大学が3,635人を対象に12年間行った研究では、読書習慣と寿命の関係を調べています。その結果、本をよく読む人は全く読まない人に比べて20%死亡リスクが低く、平均で約2年寿命が長いことが判明しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

興味深いことに、この「読書による長寿効果」は新聞や雑誌よりも書籍を読む場合に顕著で、背景には読書による認知刺激が健康寿命を延ばす可能性が示唆されています(「A chapter a day: Association of book reading with longevity」|Social Science & Medicine, DOI:10.1016/j.socscimed.2016.07.014)。

こうした研究結果からわかるように、読書は脳のアンチエイジング運動と言えます。

「最近物忘れが多くなってきた」

「ボケ防止に何かしたい」

という方は、ぜひ毎日の読書を習慣にしてみてください。

若い方も、将来への投資だと思って今のうちから脳に良い習慣を身につけておくと安心です。

8. リラックスして眠りの質を改善する

スマホやPCに囲まれた現代、人々の睡眠の質は年々低下していると言われます。

そんな中、就寝前の読書は心身をリラックスさせ、質の良い睡眠に誘う効果的なナイトルーティンです。

ただしポイントは、スマートフォンではなく紙の本(または専用の電子ペーパー端末)で読むこと。

寝る前に画面を見ないようにするだけでも、ぐっすり眠れるようになるものです。

ハーバード大学医学部の研究では、就寝前に紙の本を読む場合と、タブレット端末で電子書籍を読む場合の睡眠への影響を比較しています。

この実験では12名の健康な若者を対象に交互の条件で就寝前読書を行い観察したところ、タブレットで読書をした場合は紙の本を読んだ場合に比べ、入眠までの時間が平均10分長く、睡眠の質も低下することが分かりましたlatimes.comlatimes.com。

タブレット組では睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、深い睡眠(REM睡眠)の時間が短く、翌朝の眠気や疲労感も強かったのです。

一方、紙の本で読書した場合はそうした悪影響が見られませんでした。

従来型のKindleなどフロントライト方式の電子ペーパー端末も紙の本同様に光の影響が少ないとされていますlatimes.com。

これは、スマホやタブレットが発するブルーライト(短波長光)が脳を覚醒状態にしてしまうためです。

したがって、寝る前の読書はスマホではなく紙の本や電子ペーパー端末で行いましょう。

暖色系の照明の下で小一時間ゆったり本を読めば、心が落ち着いて自然と眠気が訪れます。

本を開く前にハーブティーを一杯飲むなど、自分なりのリラックス儀式と組み合わせるのもおすすめです。

「布団に入ってもスマホでついSNSを見てしまう…」

という人こそ、代わりに枕元に本を置いてみてください。

9. 語彙力を増やしコミュニケーション能力が向上する

読書家はしばしば「話がわかりやすい」「文章を書くのが上手」と言われます。

それもそのはず、読書を通じて大量の言葉に触れることで語彙力が飛躍的に向上し、表現の引き出しが増えるからです。

語彙が豊かになると、自分の感じていることや考えを的確な言葉で表現できるようになります。

結果としてコミュニケーション能力全般の向上につながるのです。

例えば、ビジネスシーンで自分の意見を論理的に伝える力や、相手の気持ちを汲み取るための言葉選びなど、コミュニケーションのあらゆる場面で読書の成果は現れます。

「本を読め」と上司に言われた経験がある人もいるかもしれませんが、それは決して精神論ではなく、語彙力・読解力ひいては思考力を鍛える確かなトレーニングだからです。

教育研究の分野でも、読書習慣と言語能力の関連は繰り返し確認されています。

ある大規模調査では、日頃から読書を楽しむ学生は、そうでない学生に比べて国語のみならず英語や作文のテストで有意に高得点を収めましたarts.gov。

さらに本の多い家庭で育った子どもほど学力が高く将来的に高等教育を受ける傾向が強いことも報告されていますarts.gov。

継続的な読書がいかに言葉の力を伸ばすかを示すエビデンスと言えるでしょう。

社会人になってからも、読書量の差は顕著に現れます。

プレゼン資料や報告書の文章力、メールでのやり取りのスムーズさ、会議での説明のわかりやすさなど、「伝える力」において読書習慣のある人は一歩抜きん出ています。

難しいビジネス用語や専門知識も、本で読んだ経験があれば自分の言葉で咀嚼して説明できるようになります。

逆に読書習慣がないとボキャブラリーが乏しく、言いたいことをうまく表現できずにもどかしい思いをするかもしれません。

コミュニケーション能力を高めたい人こそ、幅広いジャンルの本を読んでみましょう。最初は理解が難しい本でも、語彙や表現に慣れてくると次第にスラスラ読めるようになります。

その積み重ねが「言葉の引き出し」を満たし、いざという場面であなたを助けてくれるのです。

10. 番外:電子書籍リーダーのメリット

最後に番外編として、読書の効果を最大限に引き出す「電子書籍リーダー」の活用メリットについてご紹介します。

昨今は紙の本だけでなく、AmazonのKindleや楽天のKoboといった電子書籍リーダー端末で本を読む人も増えています。

これら専用端末を使うことで、読書体験がさらに便利で快適になる利点があります。

電子書籍リーダーの主なメリットは以下のとおりです。

電子書籍リーダーの主なメリット

- 数千冊の本を端末1台に収録できる – 分厚い本も端末の中。出張や旅行のお供に何冊も持ち運べます。自宅の本棚スペースも取りません。

- いつでもどこでも購入・読書できる – オンライン書店で24時間好きなときに本を購入でき、その場で読み始められます。深夜でも書店に駆け込む必要はありません。

- 文字サイズや明るさ調整で読みやすい – 端末上でフォントサイズや行間、明るさを自由に変更可能。老眼の方でも紙の本より快適に読めます。夜間モードで目に優しい設定にも。

- 辞書機能やハイライト機能が充実 – 分からない単語を長押しすれば内蔵辞書で即座に意味を確認できます。気に入った文章はハイライトして後から振り返ることも簡単です。

- 集中して読める – 専用端末は読書に特化しているため、スマホのようなSNS通知に邪魔されません。「読書に没頭する環境」として優秀です。

特に仕事が忙しい社会人にとって、「スキマ時間にさっと読める」「荷物を増やさず常に本を携帯できる」電子書籍リーダーは強い味方です。

通勤電車や待ち時間にいつでも読書できるので、読書量が飛躍的に増えるでしょう。

では、日本で代表的なKindle端末とKobo端末の違いを簡単に比較してみます。

それぞれ特徴があるので、自分の用途に合った方を選ぶ参考にしてください。

Kindle vs. Kobo 電子書籍リーダー比較

| 比較項目 | Amazon Kindle | 楽天 Kobo |

|---|---|---|

| 運営会社・サービス | Amazon(米国) *Kindleストアで電子書籍購入 | 楽天(日本) *楽天Kobo電子書籍ストアで購入 |

| 作品数(品揃え) | 非公開(国内最大規模) *洋書や自主出版含め多数 | 約600万冊(国内第2位) *漫画や和書も豊富 |

| 読み放題サービス | あり *Kindle Unlimited(月額980円で200万冊以上) *Prime Reading(プライム会員向け一部無料) | なし(※海外ではKobo Plusを提供) |

| 対応フォーマット | 独自形式(AZW/KF8)、MOBI、PDF等 *拡張でEPUB受け入れ可 | EPUB、PDF、テキスト、CBZ/CBR等 *汎用フォーマット対応 |

| 端末ラインナップ | 6~10インチまで数モデル *防水モデル有(Paperwhite等) *書き込み対応モデル有(Scribe) | 6~10.3インチまで数モデル *防水モデル有(Clara2E等) *書き込み対応モデル有(Elipsa) |

| その他特徴 | Amazon連携◎: Alexa読み上げ対応、他端末とWhispersync同期、洋書は辞書+翻訳機能 | 楽天連携◎: 楽天ポイント付与、クーポン配布あり、他端末と同期、一部公共図書館と連携 |

※上記は2025年時点の一般的な情報です。モデルチェンジ等により変更となる場合があります。

ご覧のように、「本を読む」機能自体はKindleもKoboも同等で、大きな違いはありません。

強いて言えば普段利用しているサービスに合わせて選ぶと良いでしょう。

すでにAmazonプライム会員であればKindleを、楽天経済圏を活用しているならKoboを選ぶと電子書籍の購入や管理がスムーズです。

洋書をたくさん読む人はKindleが便利ですし、漫画中心なら楽天Koboの方が品揃えやクーポン面で有利な場合もあります。

電子ペーパー端末で読書するメリットは、前述したように睡眠への悪影響が少ないことも挙げられます。

就寝前にスマホではなく電子書籍リーダーで読むことで、ブルーライトを大幅にカットできるため安眠に繋がります。

Kindle端末のうち従来型やPaperwhite、楽天Kobo端末はいずれもフロントライト方式で夜間読書に最適です。

また、防水対応モデルならお風呂で半身浴をしながら読書することもできます。

紙の本だと難しいシーンでも、電子書籍リーダーなら安心して読書を楽しめるでしょう。

電子書籍リーダー導入のススメ: 「忙しくてなかなか本を読む時間がない」という方こそ、電子書籍リーダーを活用してみてください。通勤時間やちょっとした待ち時間にパッと読書ができるので、思いのほか読書量が増えます。

いつでもどこでも読書できる環境を手に入れて、ぜひ豊かな読書習慣を継続してください。

まとめ:読書は心と身体への最高の自己投資

ここまで見てきたように、読書には計り知れないほど多くのメリットがあります。

ストレスフルな日常に安らぎを与え、知的好奇心を満たし、人間力を高め、そして将来の自分の財産となる——まさに「最高の自己投資」と言えるでしょう。

筋トレで身体を鍛えるように、読書で心と脳を鍛えることは、ブラック企業から脱出を目指すあなたにとって強力な武器になります。

読書する暇すら無い職場なら即日退職。

精神的な余裕や新たな知見は、きっと現状を打破するエネルギーを与えてくれるはずです。

最初は1日わずか10分でも構いません。

本を開く習慣を今日から始めてみてください。

その小さな一歩が、あなたの人生に大きな変化をもたらすかもしれません。

読書を通じて得た力で、健やかな心と明るい未来を手に入れましょう。

今回の記事は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 それでは。

よくある質問

- 読書がストレス軽減に効果的なのは本当ですか?

-

はい、科学的な研究でも読書がストレス軽減に効果的であることが示されています。

例えば、サセックス大学の研究では、たった6分間の読書でストレスレベルが68%も低下したという結果が報告されています。これは音楽鑑賞や散歩、コーヒー、ゲームよりも効果的であるとされています。読書は心拍数や筋肉の緊張を和らげ、リラックス状態を促進するため、日常的に取り入れることでストレス管理に役立ちます。 - 読書によって集中力や記憶力が向上するのですか?

-

はい、読書は集中力や記憶力の向上に寄与します。

読書を続けることで、脳のつながりが強化され、記憶力や集中力が向上することが報告されています。また、読書は脳の前頭前野を活性化させ、注意力や情報処理能力を高める効果があります。特に、複雑なストーリーや専門的な内容の書籍を読むことで、これらの効果がより顕著になるとされています。 - 読書習慣を身につけるにはどうすればよいですか?

-

まずは短時間から始め、日常生活に読書の時間を組み込むことが効果的です。

例えば、通勤時間や就寝前の10分間を読書に充てるなど、無理のない範囲で習慣化を目指しましょう。また、興味のあるジャンルや著者の本を選ぶことで、読書へのモチベーションが高まります。電子書籍リーダーを活用すれば、場所を選ばずに読書が可能となり、習慣化の助けになります。 - 電子書籍リーダーの利点は何ですか?

-

電子書籍リーダーは、軽量で持ち運びが容易なため、どこでも読書が可能です。

また、数千冊の書籍を保存できるため、物理的なスペースを取らずに済みます。さらに、文字サイズや背景色の調整が可能で、目の疲れを軽減する機能も備えています。防水機能を持つモデルもあり、入浴中やアウトドアでも読書が楽しめます。 - KoboとKindleの違いは何ですか?

-

KoboとKindleは、それぞれ異なる特徴を持つ電子書籍リーダーです。

Koboは、楽天Koboストアと連携しており、日本語書籍のラインナップが豊富です。一方、KindleはAmazonのサービスと連携しており、洋書や英語の書籍が充実しています。どちらも読み放題サービスを提供しており、利用者の読書スタイルや好みに応じて選択することができます。 - 読書が幸福感を高める理由は何ですか?

-

読書は、自己理解や共感力を高めることで、幸福感の向上に寄与します。

物語を通じて他者の視点を体験することで、感情の幅が広がり、自己成長を促します。また、読書による知識の習得や問題解決能力の向上が、自信や達成感を生み出し、幸福感を高める要因となります。 - 読書が睡眠の質を改善するのは本当ですか?

-

はい、読書は睡眠の質を向上させる効果があります。

アイルランド国立大学の研究では、寝る前に本を読むことで、睡眠の質が改善されたと報告されています。読書はリラックス効果をもたらし、入眠をスムーズにするため、就寝前の習慣として取り入れることが推奨されます。ただし、スマートフォンやタブレットの使用はブルーライトの影響で逆効果となるため、電子書籍リーダーや紙の本を使用することが望ましいです。 - 読書が認知機能の低下を防ぐ理由は何ですか?

-

読書は脳を活性化させ、認知機能の低下を防ぐ効果があります。

中国医科大学の研究では、読書の頻度が高い人は、認知機能の低下が少ないことが報告されています。読書は記憶力や思考力を鍛えるため、定期的に読書を行うことで、認知症の予防にもつながるとされています。 - 読書が共感力を高めるのはなぜですか?

-

読書は他者の視点や感情を理解する訓練となり、共感力を高めます。

ハーバード大学の研究では、文学作品を読むことで、他人の感情を読み取る能力が向上することが示されています。物語を通じて多様な人間関係や感情を体験することで、現実の人間関係にも良い影響を与えるとされています。 - 読書が自己投資として有効な理由は何ですか?

-

読書は知識やスキルの習得、自己理解の深化を通じて、自己成長を促すため、自己投資として非常に有効です。

読書によって得られる知識や視点は、仕事や人間関係においても活用でき、人生の質を向上させます。また、読書はコストパフォーマンスが高く、少ない投資で大きなリターンが期待できる自己投資の手段です。 - 読書は創造力や想像力を高める効果がありますか?

-

はい、読書は創造力や想像力を高める効果があります。

物語を読むことで、読者は登場人物の感情や状況を想像し、物語の世界に没入します。このプロセスは、脳の想像力を司る領域を活性化させ、創造的思考を促進します。特にフィクション作品は、未知の世界や多様な視点を提供するため、創造力の向上に寄与します。 - 読書は語彙力や表現力の向上に役立ちますか?

-

はい、読書は語彙力や表現力の向上に非常に効果的です。

多様なジャンルや文体の書籍を読むことで、新しい単語や表現に触れる機会が増えます。これにより、語彙が豊かになり、文章力や会話力の向上にもつながります。特に、文学作品やエッセイなどは、洗練された表現を学ぶのに適しています。 - 読書は感情のコントロールや自己理解に役立ちますか?

-

はい、読書は感情のコントロールや自己理解の深化に役立ちます。

登場人物の内面や葛藤を追体験することで、自身の感情や行動を客観的に見つめ直す機会が得られます。また、心理学や自己啓発書などを読むことで、感情の仕組みや対処法を学ぶことができ、自己理解や感情のコントロールに繋がります。 - 読書は孤独感の軽減に効果がありますか?

-

はい、読書は孤独感の軽減に効果があります。

物語に没入することで、登場人物との共感やつながりを感じることができ、孤独感が和らぎます。また、読書を通じて得た知識や感動を他者と共有することで、コミュニケーションのきっかけとなり、社会的なつながりを深めることができます。 - 読書はストレスによる身体的な症状の緩和に効果がありますか?

-

はい、読書はストレスによる身体的な症状の緩和に効果があります。

読書はリラクゼーション効果があり、心拍数の低下や筋肉の緊張緩和を促します。これにより、ストレスによる頭痛や胃痛、肩こりなどの身体的な症状の軽減が期待できます。特に、静かな環境での読書はリラックス効果を高めます。 - 読書は人生の満足度や幸福感を高める効果がありますか?

-

はい、読書は人生の満足度や幸福感を高める効果があります。

読書を通じて新たな知識や視点を得ることで、自己成長や達成感を感じることができます。また、物語に共感し感動することで、ポジティブな感情が生まれ、全体的な幸福感の向上に寄与します。 - 読書は他者とのコミュニケーション能力の向上に役立ちますか?

-

はい、読書は他者とのコミュニケーション能力の向上に役立ちます。

多様な登場人物や文化背景に触れることで、他者の立場や感情を理解する力が養われます。これにより、共感力や対人スキルが向上し、円滑なコミュニケーションが可能となります。 - 読書は目の健康に悪影響を及ぼしますか?

-

適切な環境と方法で行えば、読書は目の健康に悪影響を及ぼしません。

長時間の読書や暗い場所での読書は目の疲れを引き起こす可能性がありますが、適切な照明や休憩を取りながら行うことで、目の負担を軽減できます。また、電子書籍リーダーの中には、目に優しいディスプレイを採用しているものもあります。

その他の質問はこちらから:

の科学的なメリット5選-300x200.png)