この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

カワサキ

カワサキちなみに、この記事を読んでいる時点であなたは「自己中ではない」です。

ガチで自己中なやつは「自分が自己中かもしれない、周りに迷惑をかけているかもしれない」という発想自体がありません。

自分の価値観を大切にしながら、周囲に配慮して行動する生き方。自己中とは異なり、長期的な幸福感や人間関係の安定をもたらす。

自分の欲求や都合を最優先にし、他者の気持ちや状況を軽視する態度。結果的に孤立やトラブルを引き起こす。

自分軸を確立するための強力なツール(わりとマジ)。メンタルヘルスの改善やストレス発散効果を通じて、自己肯定感や継続力を向上させる。

「自分軸と自己中の違い」に興味はありませんか?

自分も相手も大事に出来るのが自分軸。

自分さえ良ければ相手がどうでもいいのが自己中。

この記事では、周囲に振り回されずに自分らしく生きるための「自分軸」の確立方法や、他者とのトラブルを防ぐための「自己中」との違いを解説します。

自分の人生を見直したい、ブラック企業で悩んでいる、あるいは筋トレで心も体も鍛えたい方は必見の内容です。

こちらもおすすめ:

自分軸と自己中の基本理解

ここでは自分軸と自己中の基本について、下記の内容で触れます。

自分軸とは何か

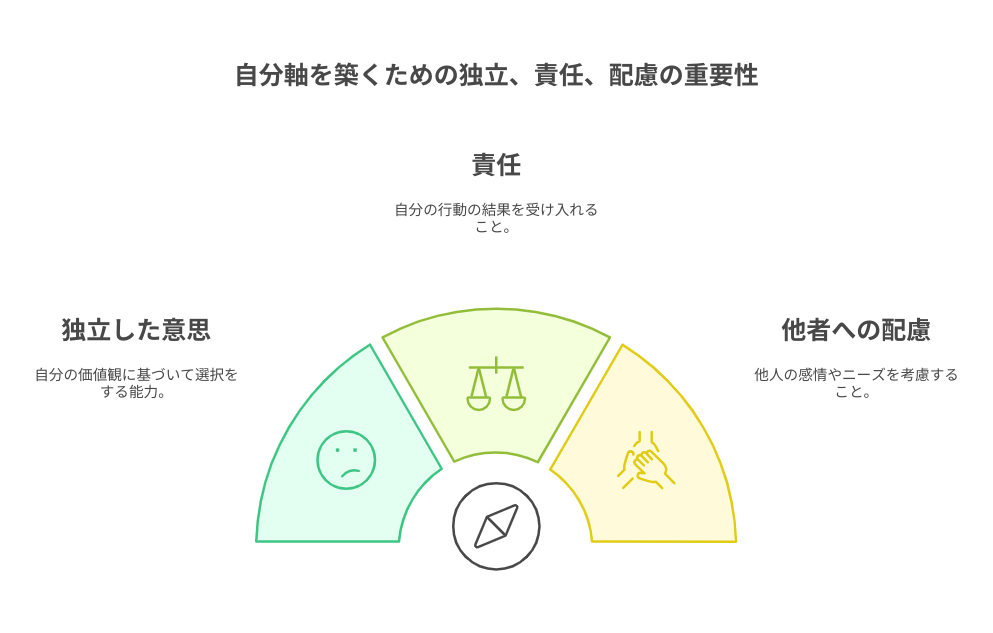

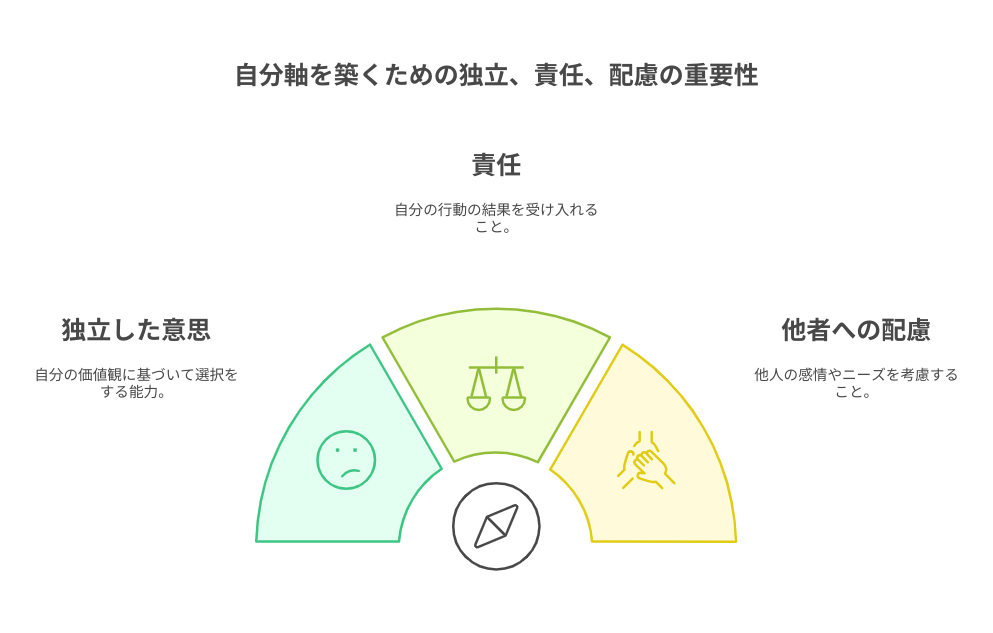

自分軸とは、自分の価値観や考え方、目標をしっかりもったうえで周囲に流されず行動できる状態です。

自己肯定感と他者尊重をバランスよく成立させる考え方。

- 他者の評価や流行だけに影響されず、自分の意思で選択する

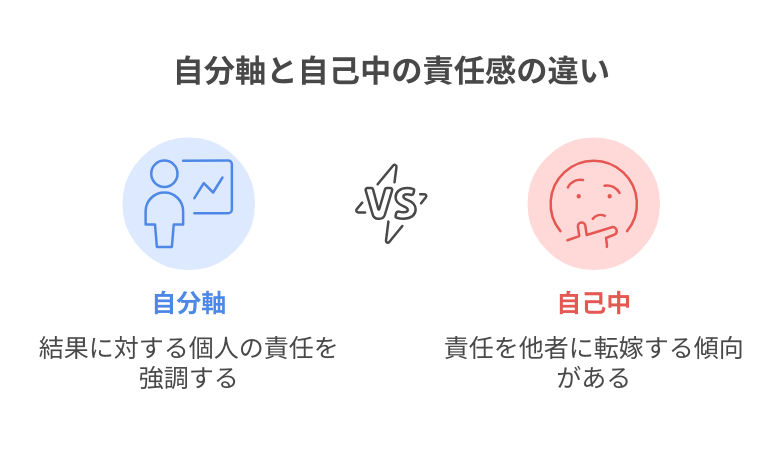

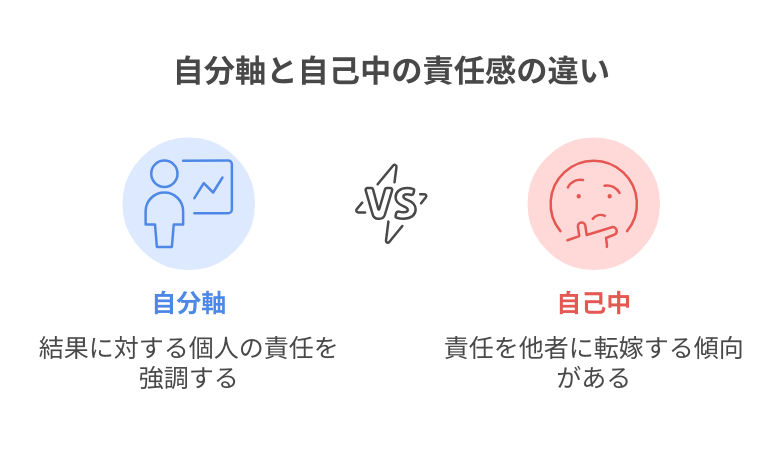

- 行動の結果に対して責任をもつ

- 周囲への配慮を忘れない

たとえば日常の中で何かを決めるときに、あれこれと周りの顔色をうかがう必要がある場面は少なくありません。

しかし、自分軸がしっかりしている人は、必要以上に他人の意見に振り回されることが減ります。

同時に、自分の価値観だけを頑固に押し通すのではなく、周囲の事情も視野に入れながら最終判断を下します。

「他人の意見に振り回されない」のと「他人の意見を聞かない」のは全く別の話です。

自分軸が必要とされる背景

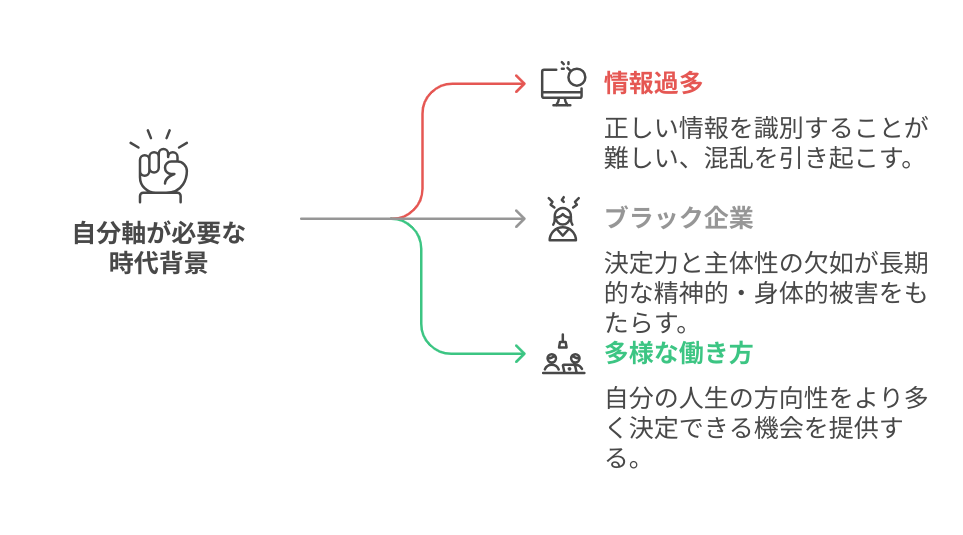

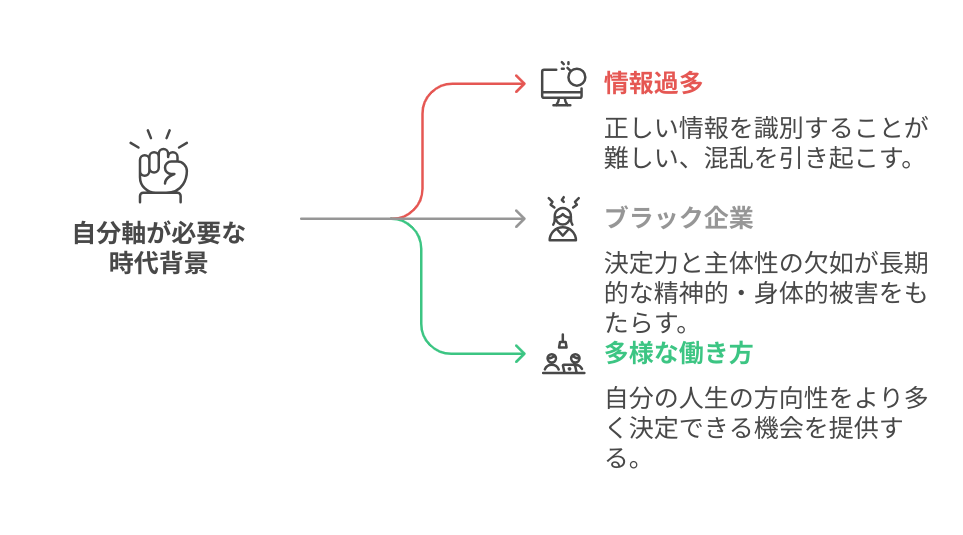

- 情報過多な時代:SNSやネットの普及によって情報が溢れ、何が正しいか混乱しやすい

- ブラック企業の増加:心身を追い込む職場が多く、意思決定力や主体性がないと長期的な被害を受けやすい

- 多様な働き方:在宅勤務やフリーランスなど、自分で人生の方向性を決める場面が増えた

現代社会では自分の価値観や希望を明確にしなければ、外的要因に振り回され続ける可能性が高いです。

自分軸をもつことは、自分自身の健康や生きがいを守るうえでも重要。

自己決定理論と自分軸の関係

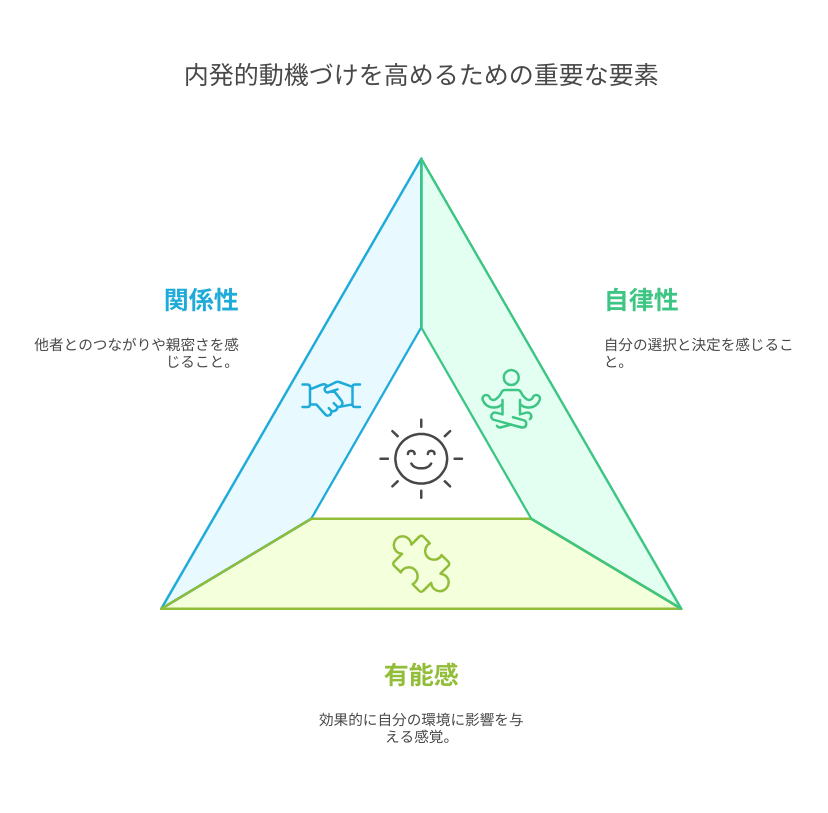

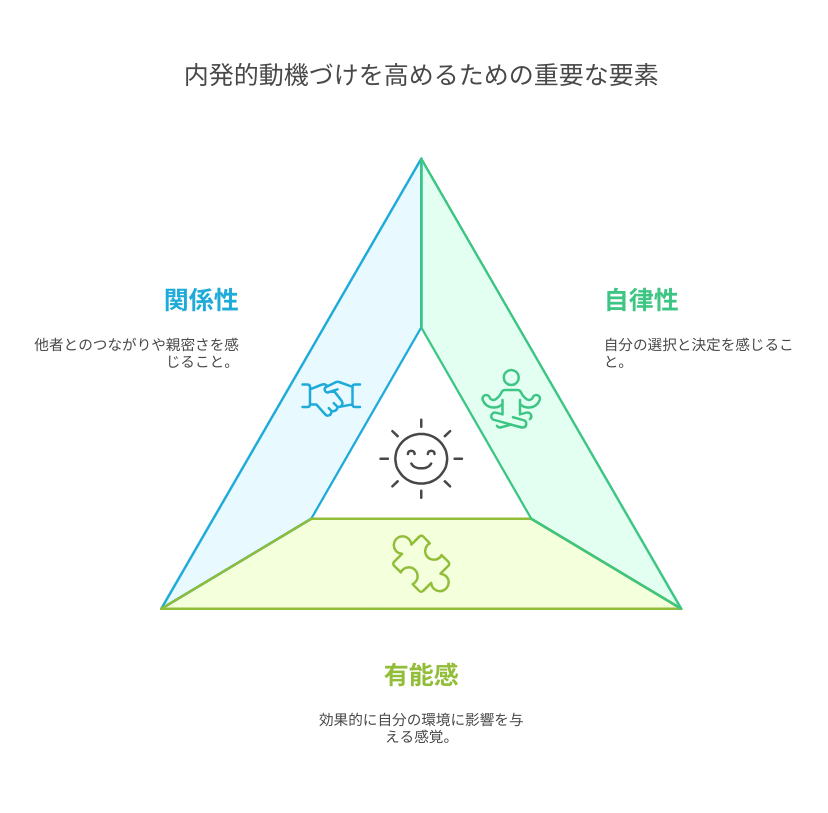

自己決定理論(Self-Determination Theory)は、米国の心理学者エドワード・デシ(Edward L. Deci)とリチャード・ライアン(Richard M. Ryan)によって提唱された動機づけに関する理論です。

この理論では、人間が自発的に行動するためには、以下の3つの基本的心理欲求が満たされることが重要であるとされています。

- 自律性(Autonomy):自分の行動を自分で選択・決定していると感じること。

- 有能感(Competence):自分が有能であり、効果的に環境に働きかけられると感じること。

- 関係性(Relatedness):他者とのつながりや親密さを感じること。

これらの欲求が満たされることで、内発的動機づけが高まり、個人の成長や幸福感が促進されるとされています。

上記のうち、自分軸をしっかり持つことは「自律性」を高めることに特につながります。

他者に言われるがままではなく、自分の判断で物事を決めるため、内発的動機づけが強くなりやすいです。

これは筋トレにおいても同様で、自分の意思でトレーニング計画を立てて継続する人ほど成果が出やすい傾向があります。

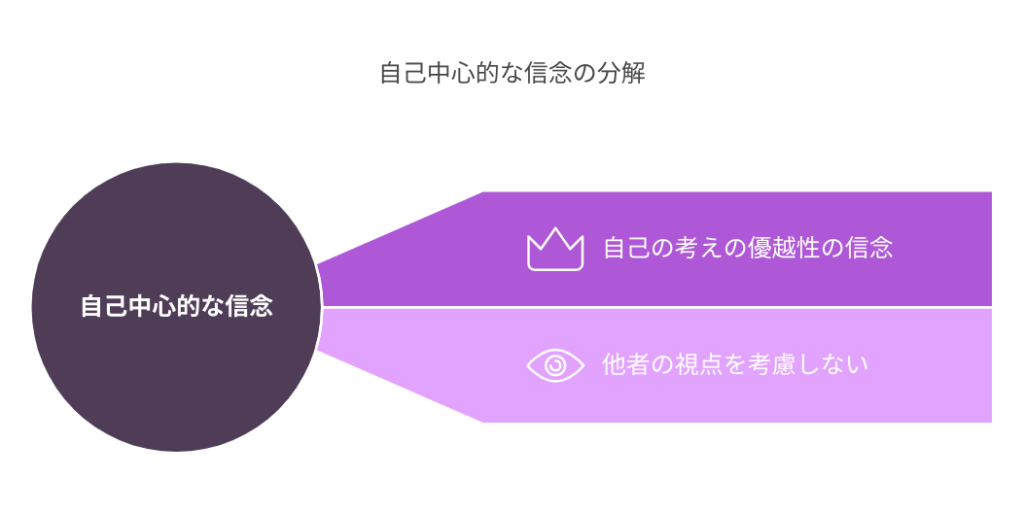

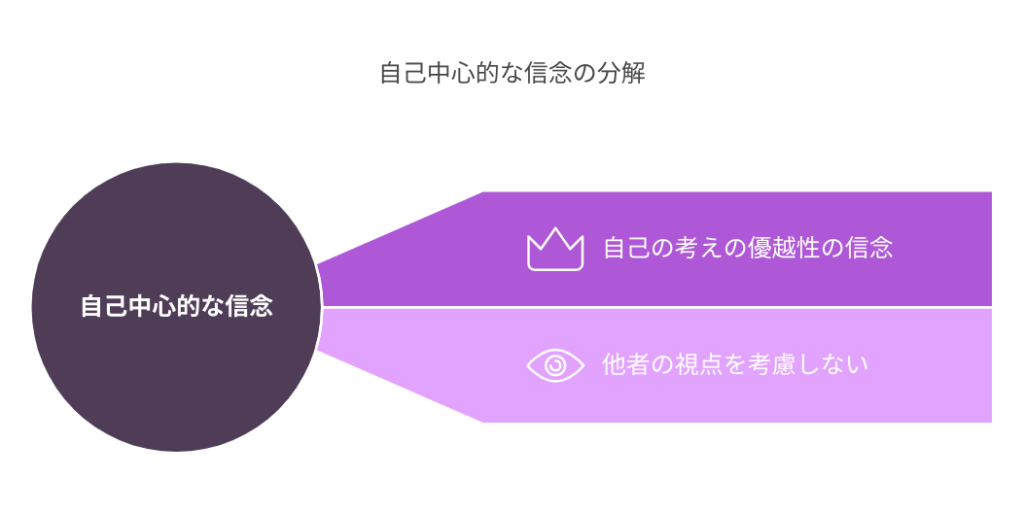

自己中とは何か

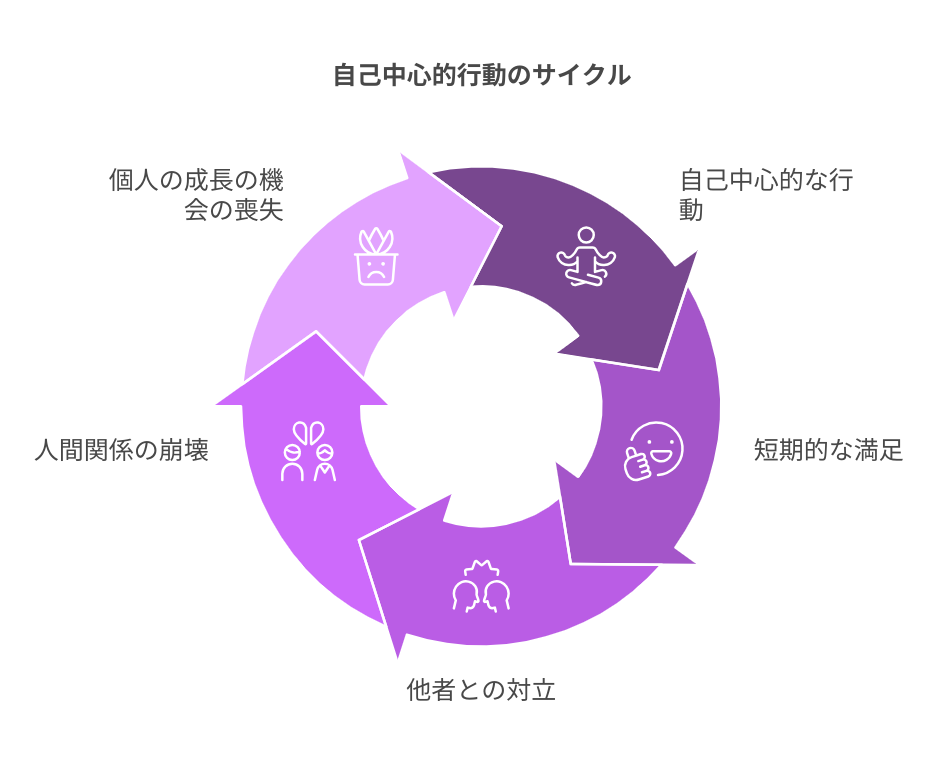

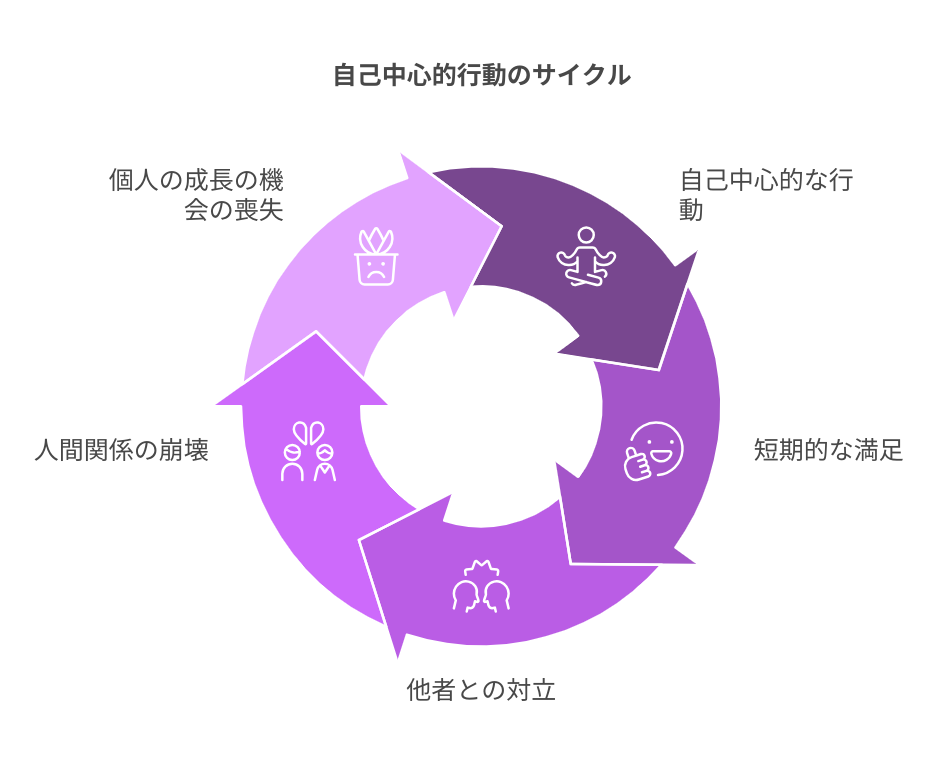

自己中は、自分の欲求を優先しすぎて他者への配慮や尊重を著しく欠く状態を指します。

一見すると自分を大切にしているようにも見えますが、その実態は「自分が良ければそれでいい」という考えが強く、周りとの衝突やトラブルを引き起こすことが多いです。

- 周囲の感情や状況をほとんど考慮しない

- 自分の都合が最優先

- 他者からのフィードバックを拒絶しがち

このような姿勢は、短期的には自分の思いどおりにコトが進むかもしれません。

しかし長期的に見ると、人間関係が崩壊したり自分自身の成長機会を逃してしまう原因となります。

自己愛の偏りと他者視点の欠如

臨床心理学の分野では、自己愛性パーソナリティ(Narcissistic Personality)に近い特性がみられる人が、周囲を巻き込むトラブルを起こしやすいと報告されています。

2020年にオーストラリアで436名を対象に行われた研究では、病的なナルシシズムを持つ人々の親密な関係者が、彼らの「誇大性」と「脆弱性」の両側面を報告していることがわかっています。

誇大性には傲慢さや特権意識、共感の欠如などが含まれ、脆弱性には感情の不安定さや空虚感が含まれることが確認されました。

これらの特徴はしばしば共存し、関係者に対して感情的に困難な影響を与えることが示されています。

このような方は他者の気持ちにまで意識が向かず、自分の欲望や勝手な理屈をまるで正義のように振りかざすケースが多いです。

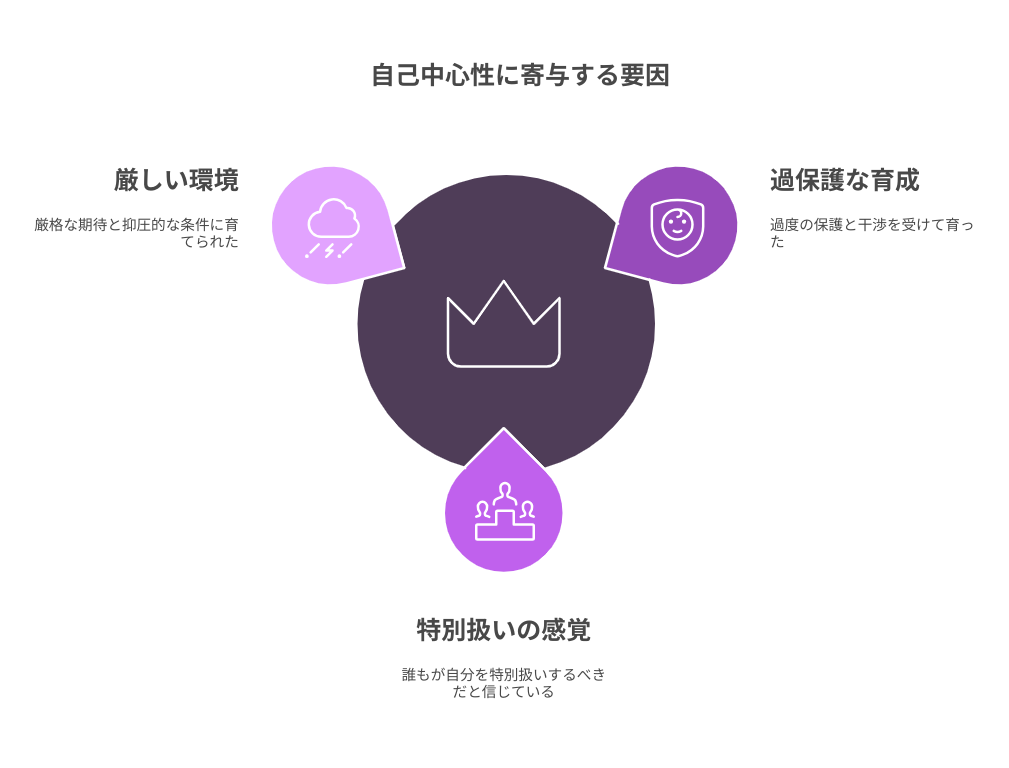

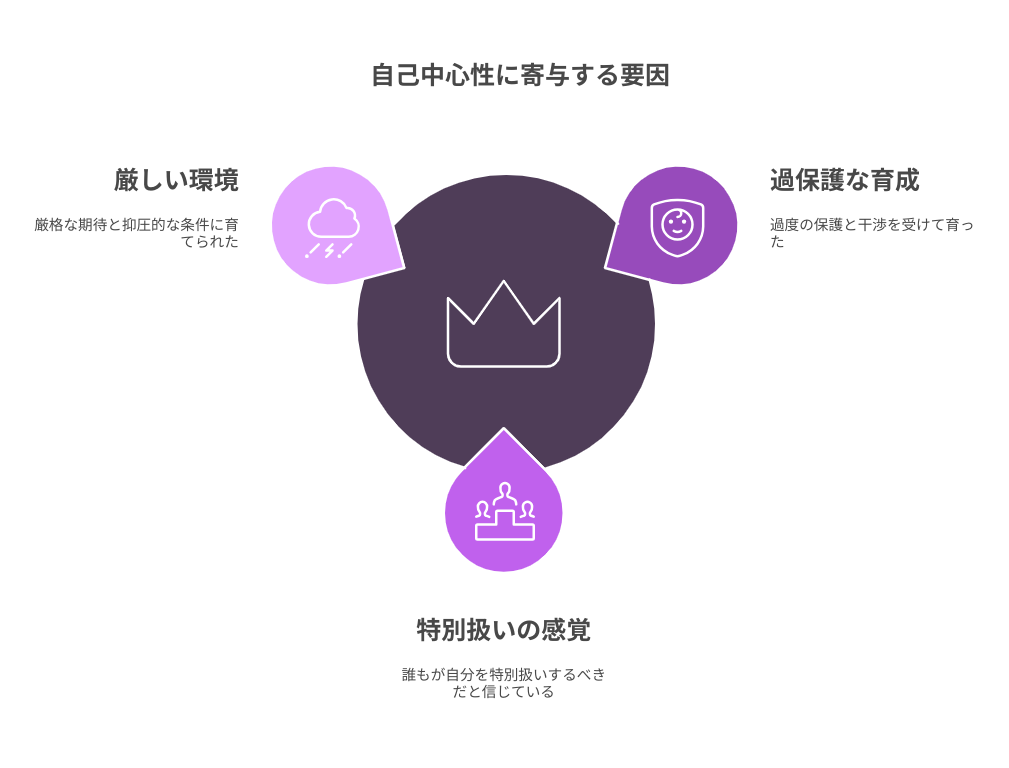

環境と性格の影響

- 幼少期の過保護や過干渉

- 叱られずに育った結果、社会に出ても「自分は特別扱いされるのが当然」という思い込みが強い

- 逆に厳しすぎる環境で、抑圧された欲求が歪んだ形で表に出る

人の性格は生まれ持った気質も関係しますが、育った環境の影響も見逃せません。

社会に出ると多様な考え方に触れる機会が増えますが、それまでに他者と向き合う経験が不足していると、自己中な態度が抜けにくくなります。

自分軸と自己中の違い10選

ここでは自分軸と自己中の違い10選について、下記の内容で触れます。

違い1 思考の透明性

- 自分軸:自分の思考をなるべく言語化し、相手にも理解してもらおうと努力する

- 自己中:自分の意見が正しいと決めつけ、説明を省きがち

自分軸をもっている人は、自分の考えを自分の中で言語化が出来た上で、他者にもできるだけ伝えます。

一方で自己中の人は、自分がそう考える理由を周囲に示さず、理解されないと怒ることが多いです。

違い2 他者への配慮

- 自分軸:周囲の都合や感情にも目を向けながら、自分の意見を通せる落としどころを探る

- 自己中:自分の都合を最優先し、相手の状況を顧みない

自分軸をもつ人は、自分の考えを押し通す前に相手がどのように感じるかを想像します。

自己中の人は相手に対する想像力が乏しく、衝突を起こしやすいです。

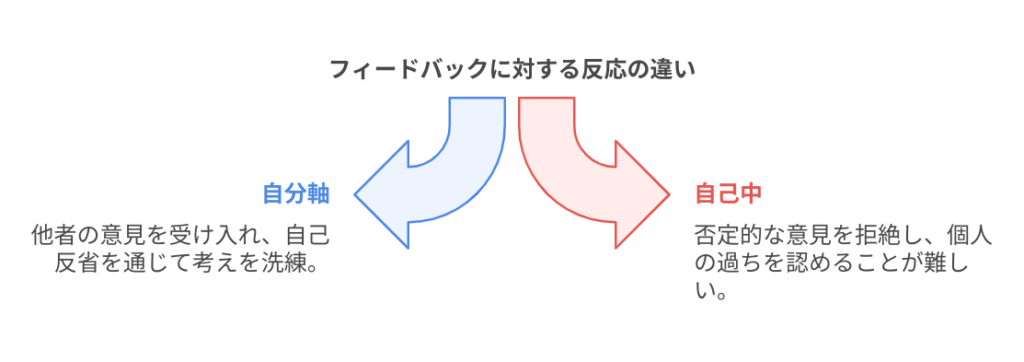

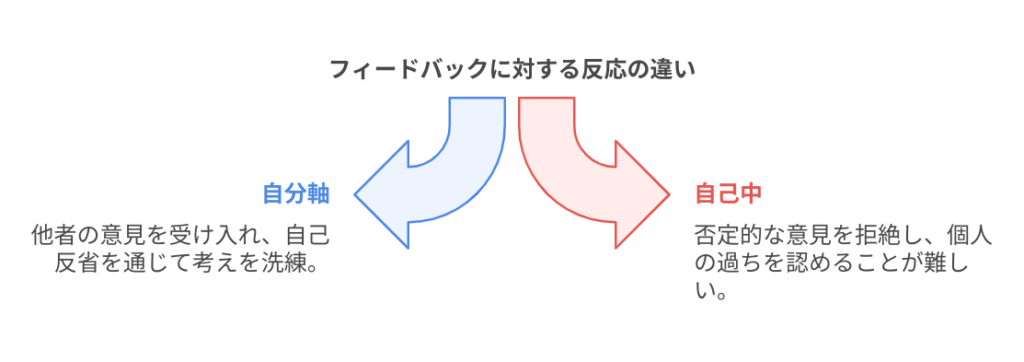

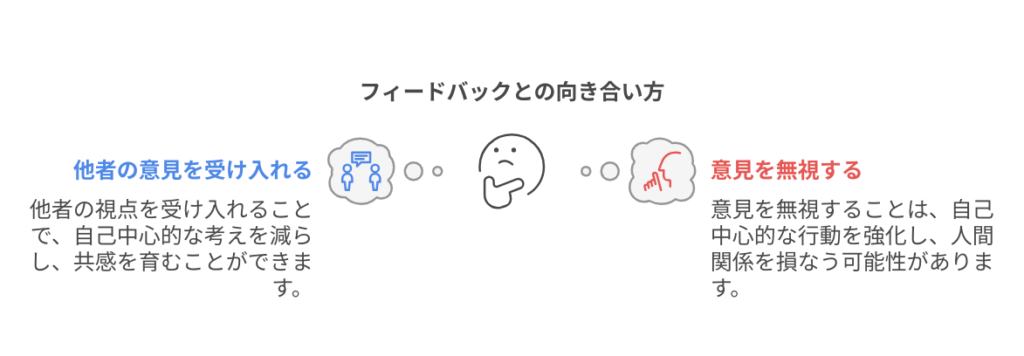

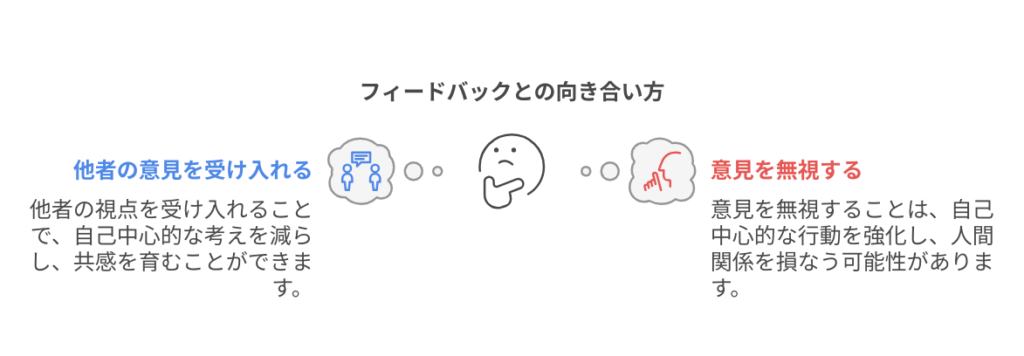

違い3 フィードバックの受容

フィードバックは成長の糧です。自分軸がしっかりしている人ほど、他者からの声にオープンでありつつ、必要以上に振り回されません。

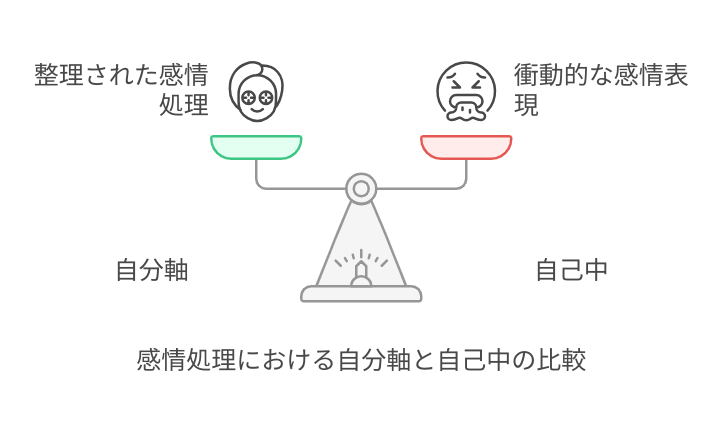

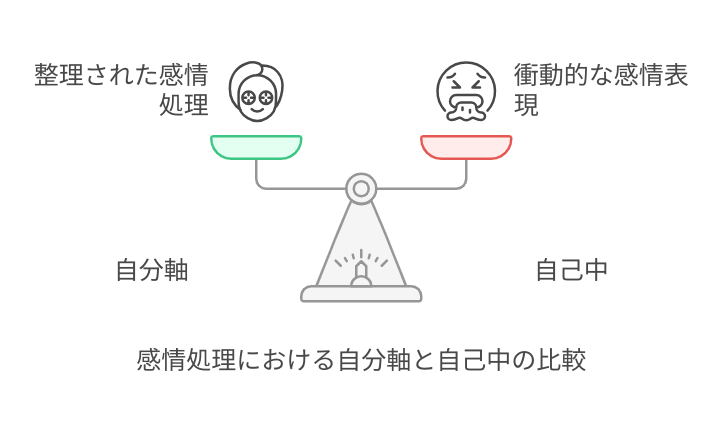

違い4 感情マネジメント

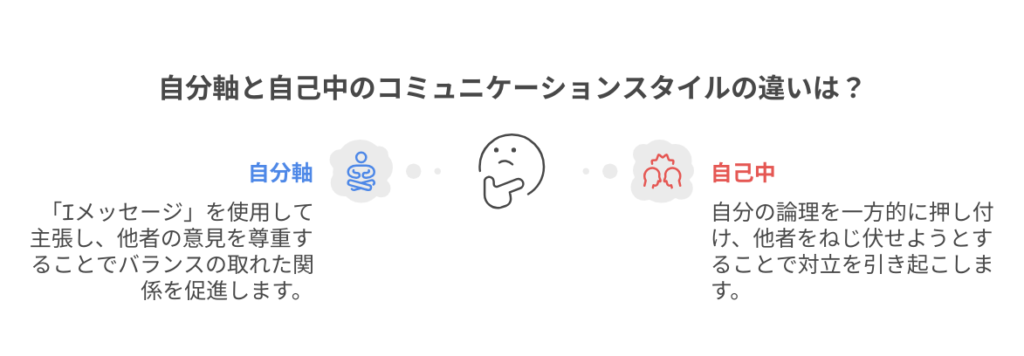

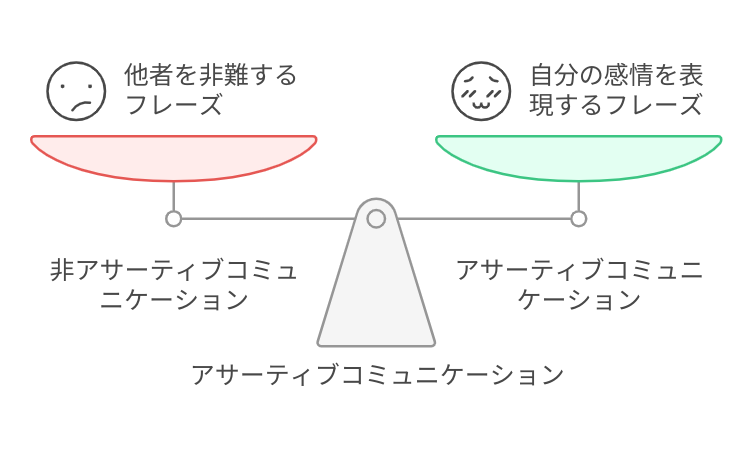

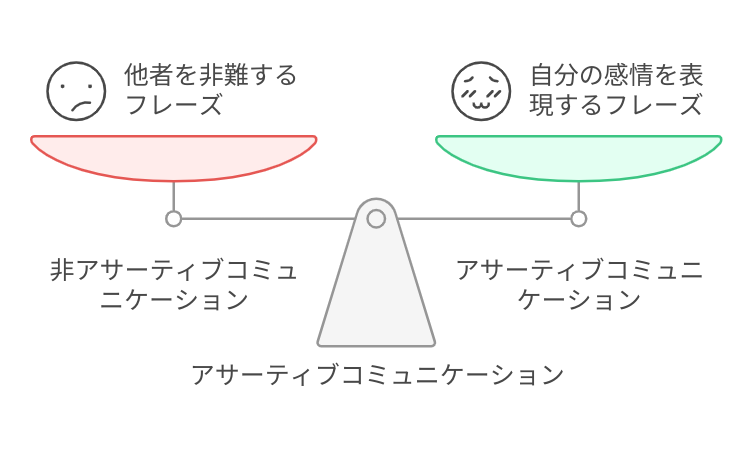

違い5 アサーティブコミュニケーション

- 自分軸:主張するとき「Iメッセージ」を活用し、相手の意見も尊重する

- 自己中:自分の論理を一方的に押し付け、相手をねじ伏せようとする

アサーティブとは、自分の意見を堂々と言いつつも、相手の人格を傷つけない伝え方のことです。

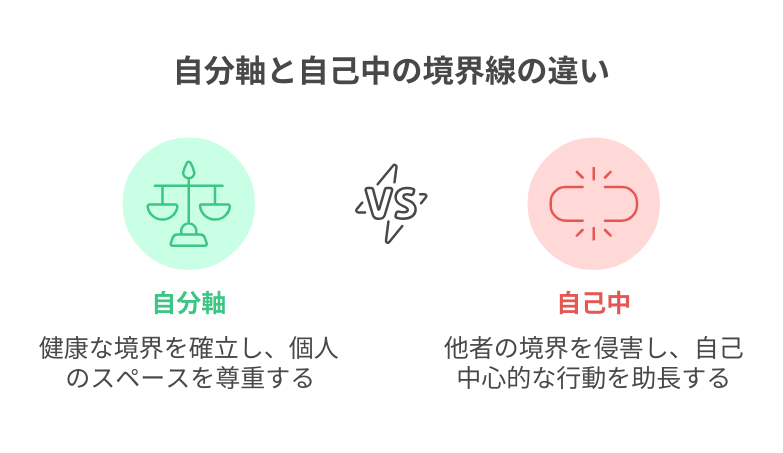

違い6 境界線の確立

違い7 責任感と主体性

ブラック企業などでは、上司の責任を部下に押し付ける状況が起きがちです。

しかし自分軸をもっていれば「自分はこう判断した」という主体性が備わり、不条理な扱いに巻き込まれにくくなります。

※ 絶対に巻き込まれないとは言ってない。

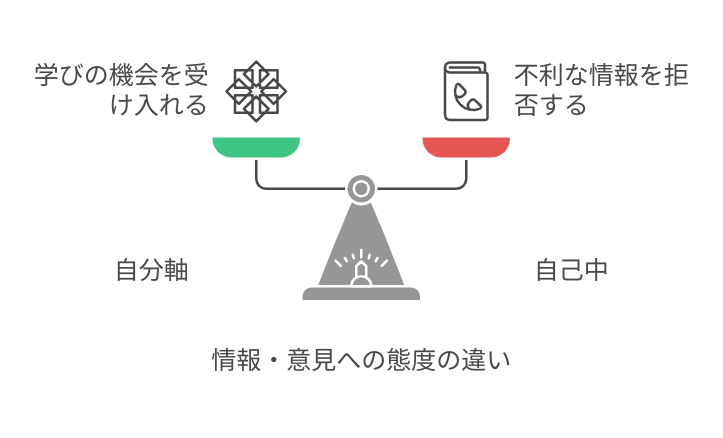

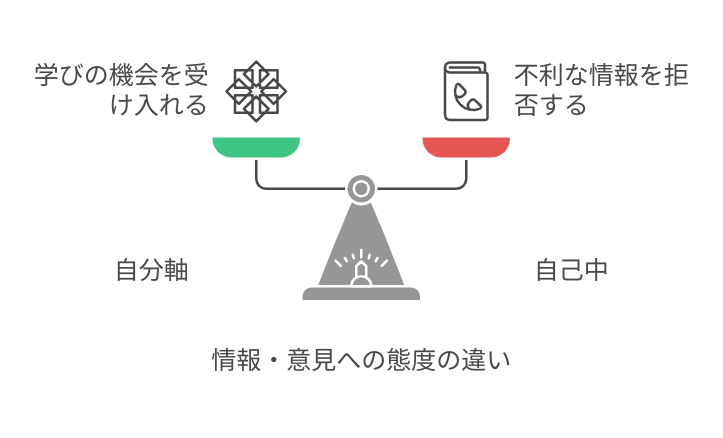

違い8 成長志向と学びの姿勢

- 自分軸:成功も失敗も学びと捉え、積極的に吸収する

- 自己中:自分にとって不利な情報を拒絶し、新しい知識を受け入れにくい

筋トレにおいても、フォームや負荷設定などを研究し、改善し続ける人ほど成長します。

自己中の人は「自分のやり方が正しい」と言い張ってケガや停滞を招くこともあります。

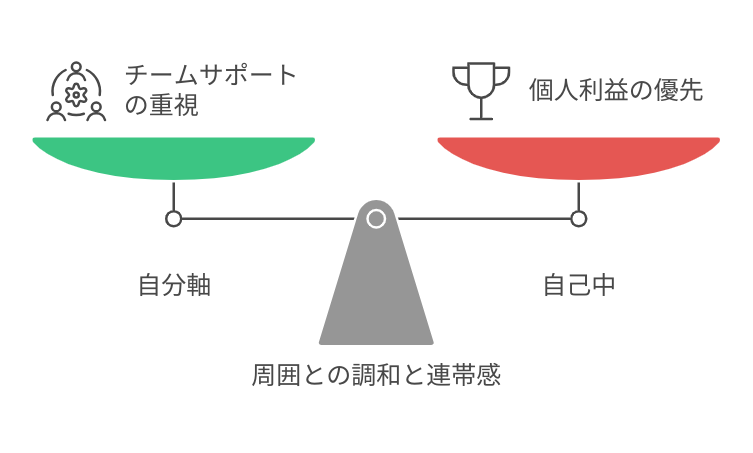

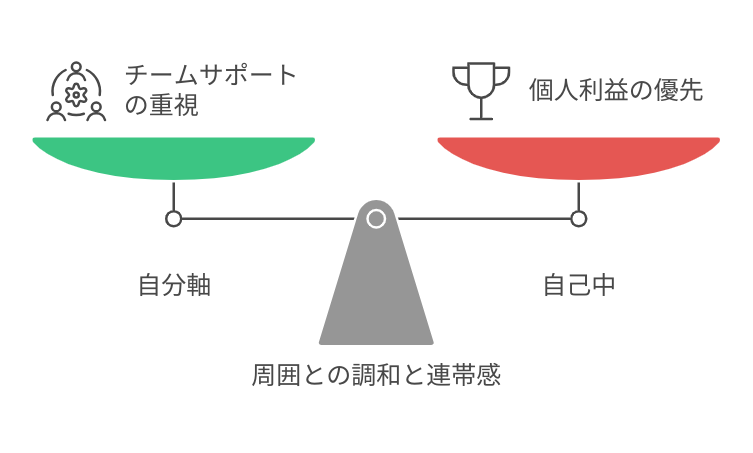

違い9 周囲との調和と連帯感

- 自分軸:チームで動く場面でも、自分の役割をしっかり果たし、他者のサポートにも気を配る

- 自己中:周囲より自分の利益を優先し、連携が必要な場面で協力を渋る

仕事や私生活でのチームワークは、結果に大きな影響を与えます。

自分軸が強い人は、自分を曲げすぎずにチームに貢献する方法を模索します。

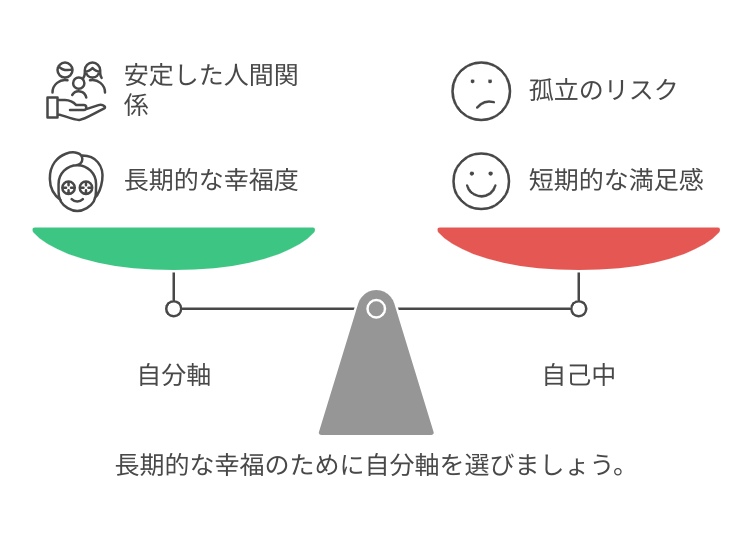

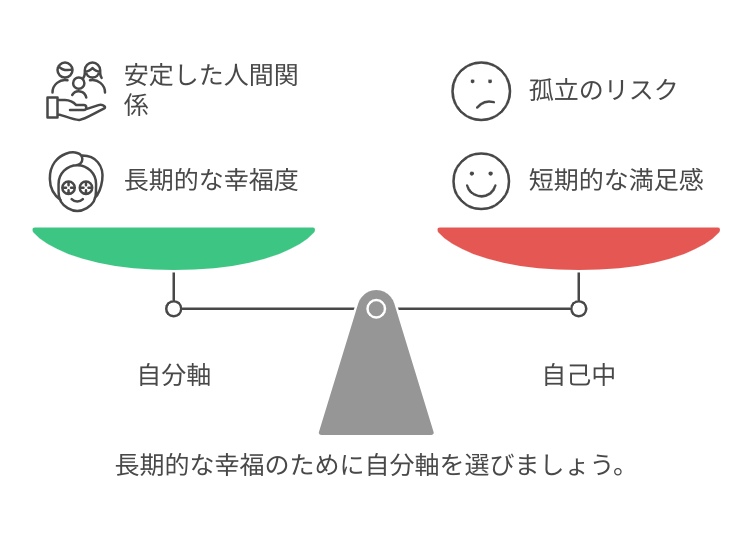

違い10 結果としての幸福感

人生はマラソンのようなものです。

ゴールまでに自分が求める幸せを実現するには、自分軸と他者への思いやりの両立が不可欠です。

自分軸を育むメリット

ここでは自分軸を育むメリットについて、下記の内容で触れます。

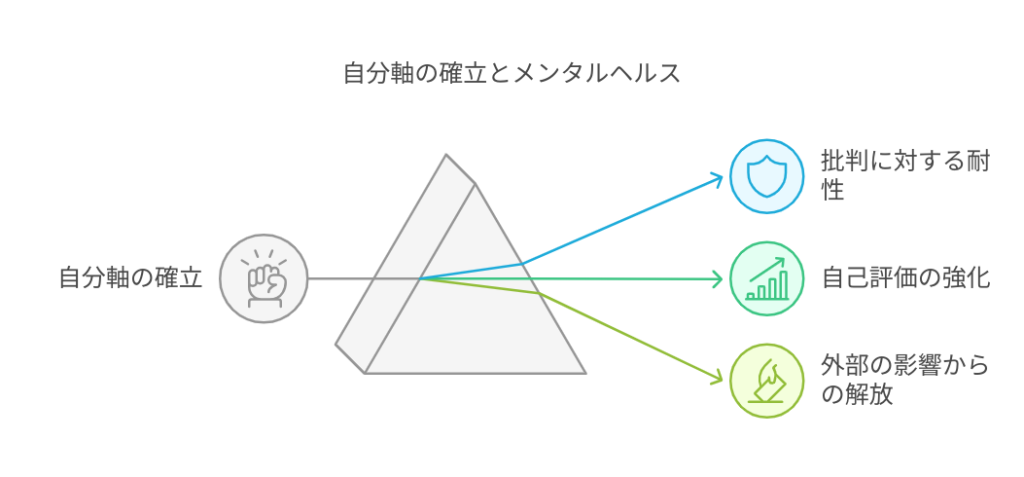

メンタルヘルスの安定

自分軸がしっかりしていると、他者からの批判や評価に振り回されにくくなります。

その結果、心のアップダウンが減り、安定したメンタルを維持しやすくなるのが大きなメリットです。

ブラック企業のような苛酷な環境でも、自分軸を保つことで不当な要求に抗う勇気を得やすいです。

長期的な幸福度の向上

自分軸によって自分の本質的な欲求を理解できると、長期にわたる人生設計がうまくいきやすくなります。

どの仕事を選ぶか、どんな人間関係を築くか、生活習慣をどう構築するかなどの重要な選択で、ブレない判断が可能です。

これにより、長期的な幸福感が高まります。

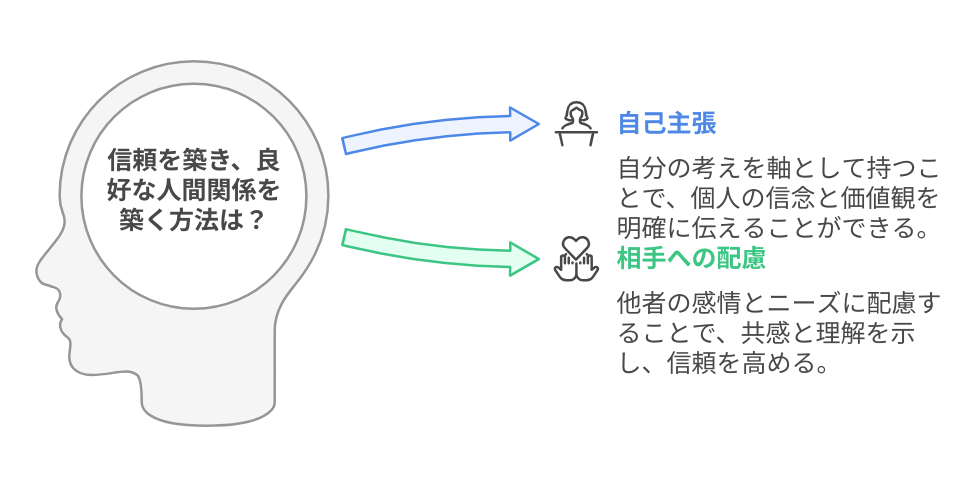

人間関係の質の向上

自分の考えを軸として持ちながらも、相手への配慮を忘れない人は信頼を得やすいです。

結果として、良質な人間関係を築けます。

また、自分軸があるからこそ嫌な誘いを断ったり、必要以上に気を使いすぎたりすることを防げます。

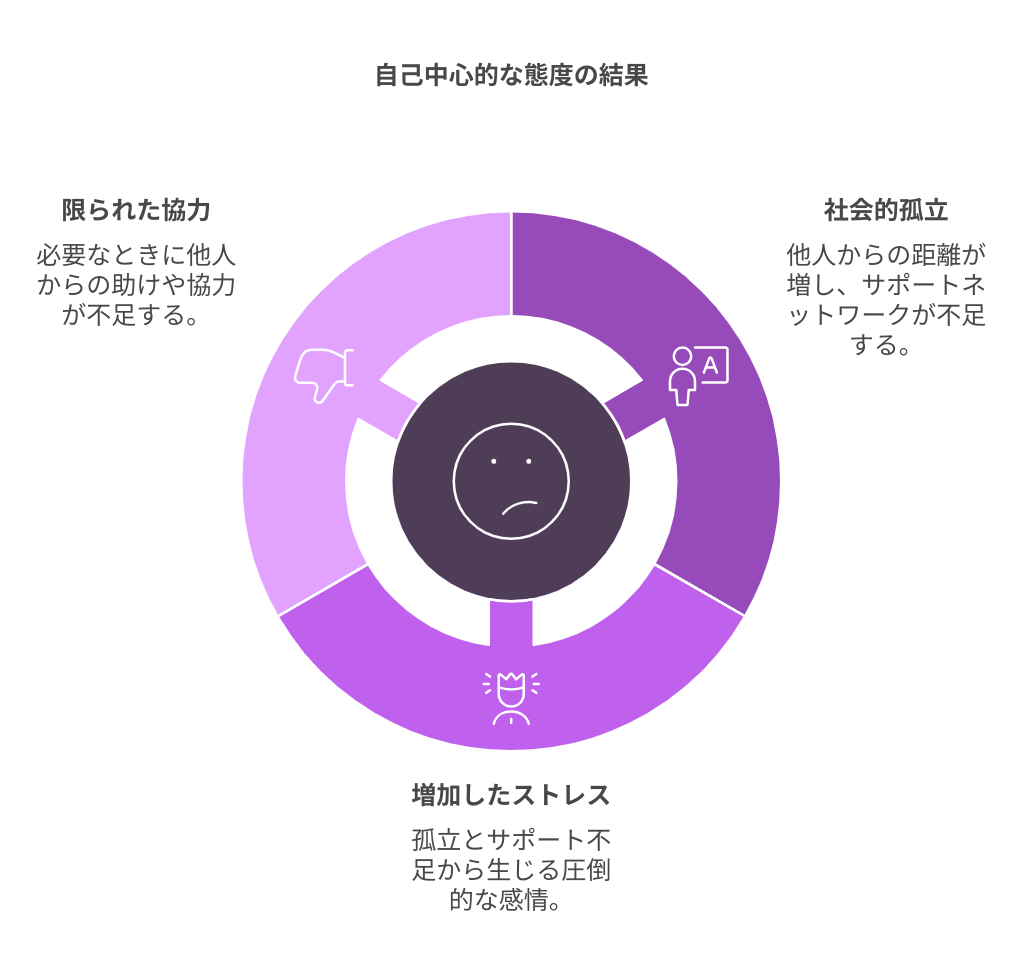

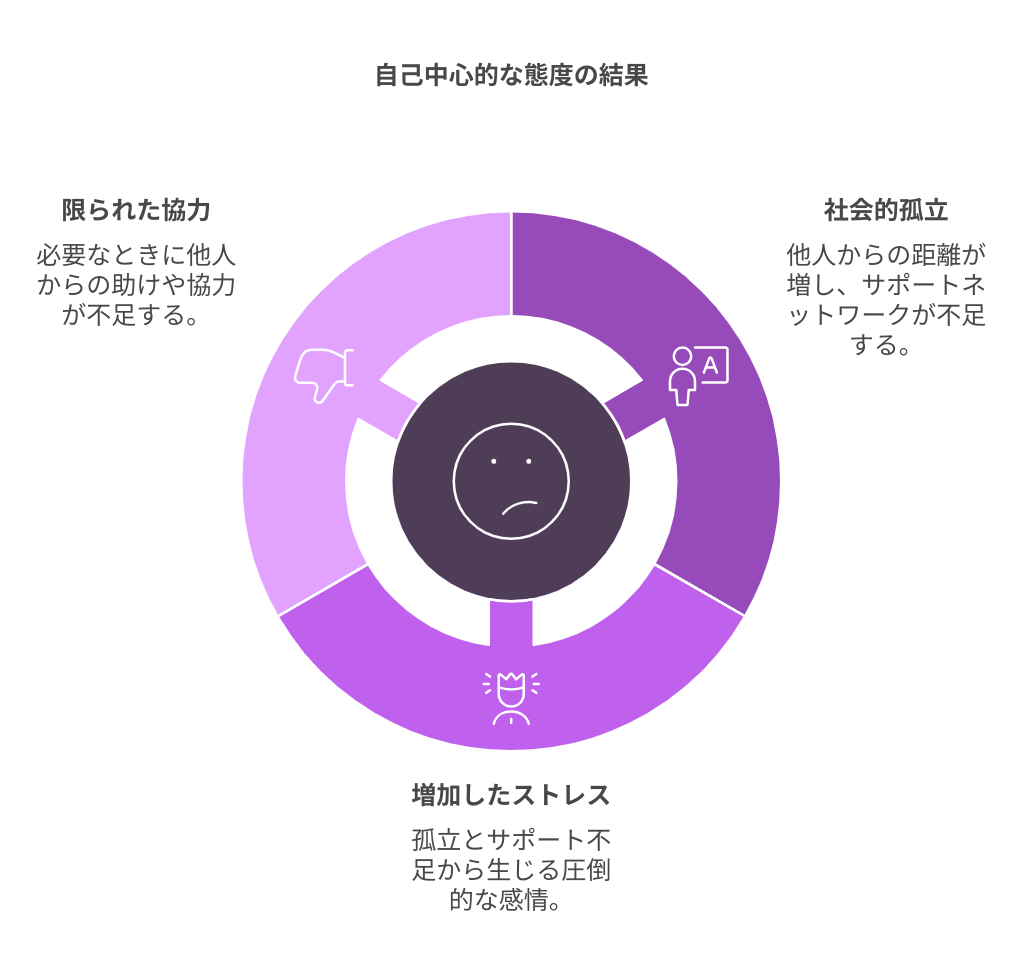

自己中が生み出すデメリット

ここでは自己中が生み出すデメリットについて、下記の内容で触れます。

孤立やストレスの増加

自己中の人は「自分さえ良ければいい」という態度が全面に出やすく、周囲から敬遠されます。

結果的に協力を得られないため、仕事やプライベートで孤立し、思わぬストレスを抱えることがあります。

本人は自由を謳歌しているつもりでも、実は孤立による辛さに気づけないケースもあります。

自己成長の機会損失

他者からのフィードバックや助言を受け入れないため、改善点を把握できません。

自己成長のための学びのチャンスを逃しやすく、長い目で見たときにスキルアップが滞ります。

筋トレにおいても、正しいフォームやプログラムを学ぼうとせず、誤ったやり方でケガをすることが典型例です。

自己中になりがちな理由と背景

ここでは自己中になりがちな理由と背景について、下記の内容で触れます。

育成環境による影響

- 幼少期に過保護、過干渉だった

- 子ども時代に周囲が何でも許してくれたため、社会に出ても通用すると思い込む

- 集団生活の中で「自分のわがままを抑える」練習をしてこなかった

こうした要因により、自分の要求を抑えたり我慢したりする大切さを学べないまま大人になると、自己中心的な態度が常態化します。

心理的要因(自己愛の肥大など)

自己愛性パーソナリティ障害や、過度な承認欲求をもつ場合、自分を中心に世界が回っているかのように感じやすいです。

結果として「自分は常に正しい」「相手が間違っている」と考え、他者との軋轢を生みやすいです。

とは?特徴と対処法-300x200.png)

とは?特徴と対処法-300x200.png)

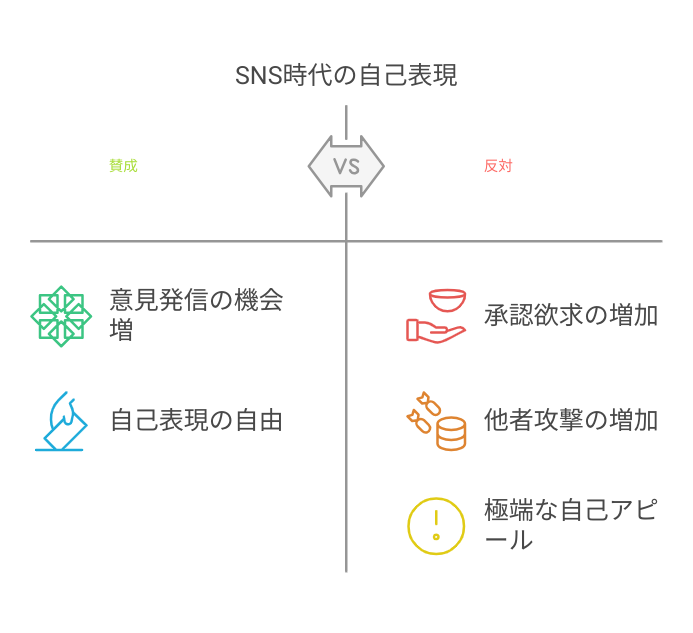

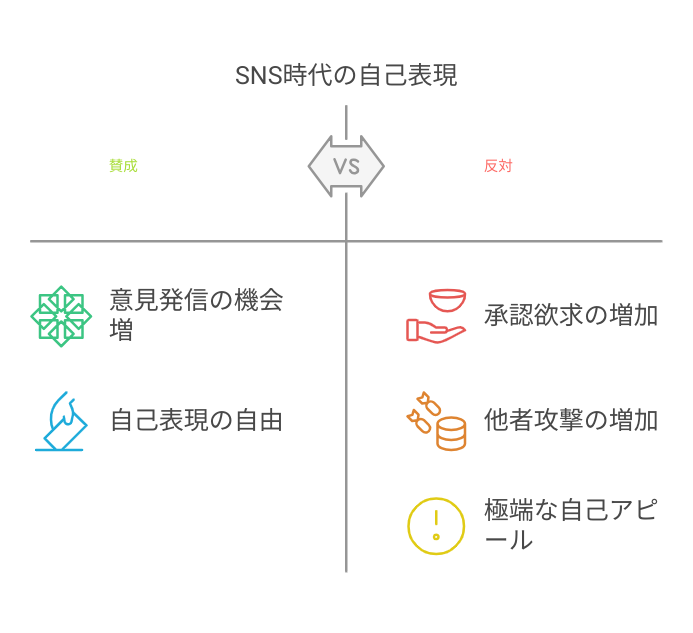

社会的要因(SNSや比較文化)

SNS時代の到来により、自分の意見を発信する機会は増えました。

一方で「いいね」やフォロワー数などの数値化された評価を気にするあまり、極端な自己アピールや他者の意見への攻撃性が高まるケースもあります。

俗に言う承認欲求モンスター。

自分軸を高める具体的な方法

ここでは自分軸を高める具体的な方法について、下記の内容で触れます。

ブレない価値観の確立

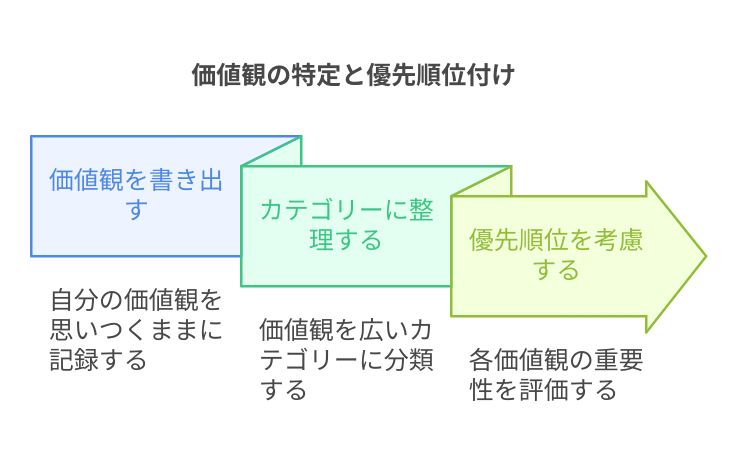

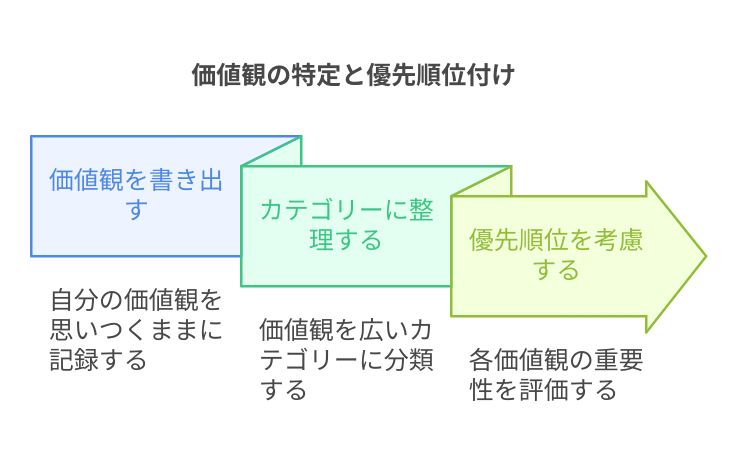

価値観リストの作成方法

- 紙やノート、スマホのメモアプリなどに自分の価値観を思いつくまま書き出す

- 「仕事」「健康」「人間関係」「お金」「趣味」など、大まかなカテゴリーに分けて整理する

- 最終的に優先度を考慮しながらリストを調整する

この作業は頭の中をクリアにし、自分にとって何が本当に大切かを再認識できます。

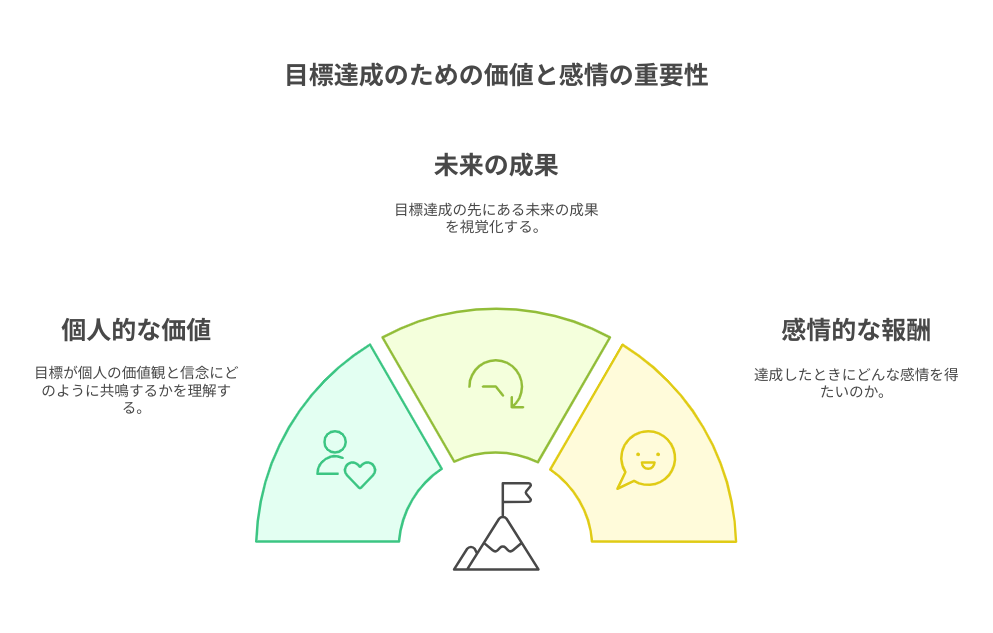

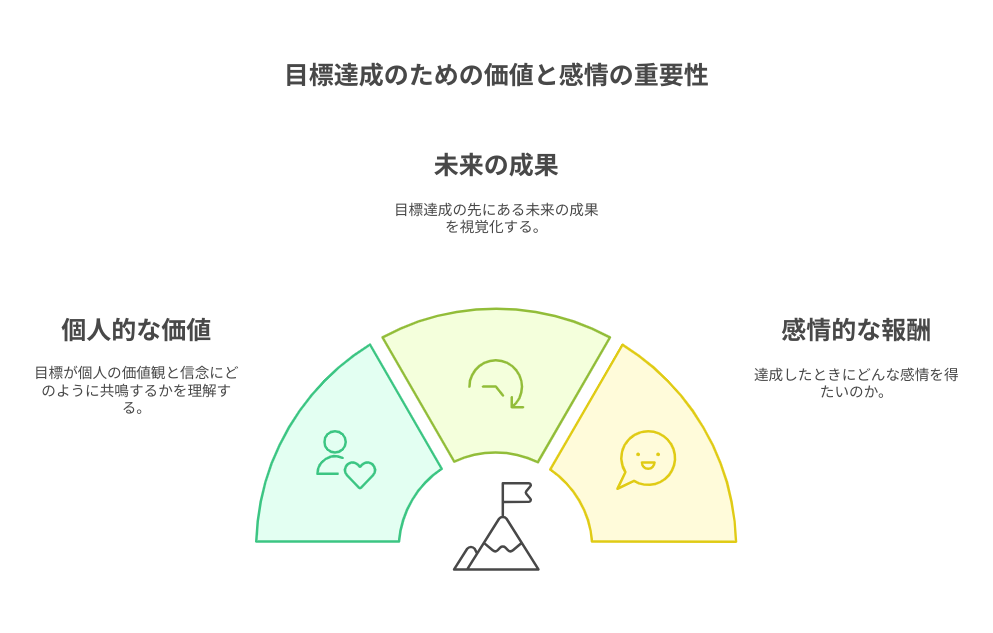

モチベーションの源泉を確認する

- なぜその目標を大切に思うのか

- 目標を達成した先に何があるのか

- 達成したときにどんな感情を得たいのか

これらの問いに答えることで、一時的な流行や他者からの期待ではなく、自分の内なる欲求を優先できるようになります。

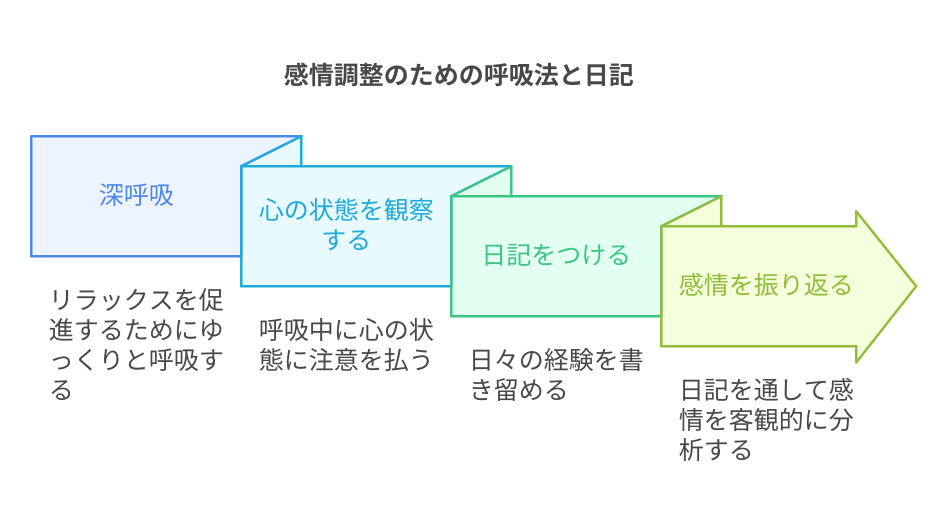

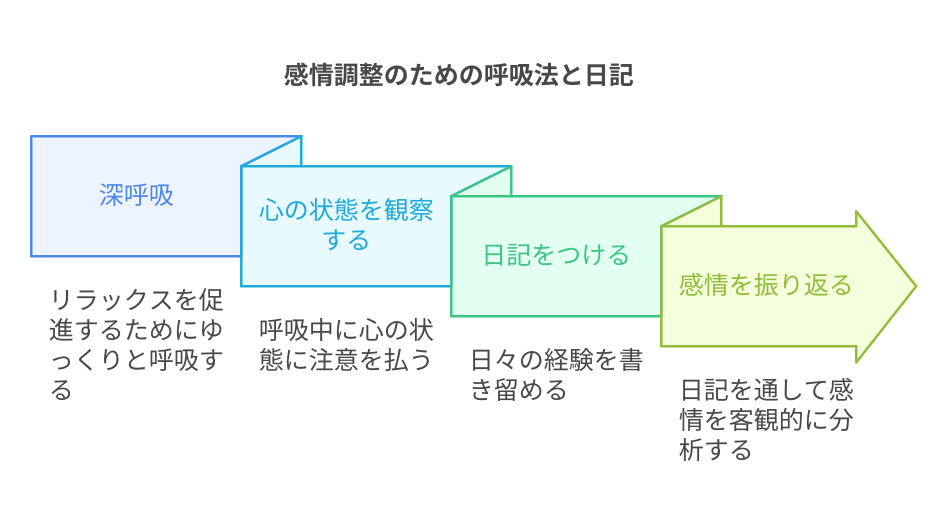

感情マネジメントの手法

深呼吸や瞑想

深呼吸は自律神経を整える基本的な方法とされています。

朝や就寝前の数分でいいので、ゆっくりと呼吸しながら自分の心の状態を観察します。

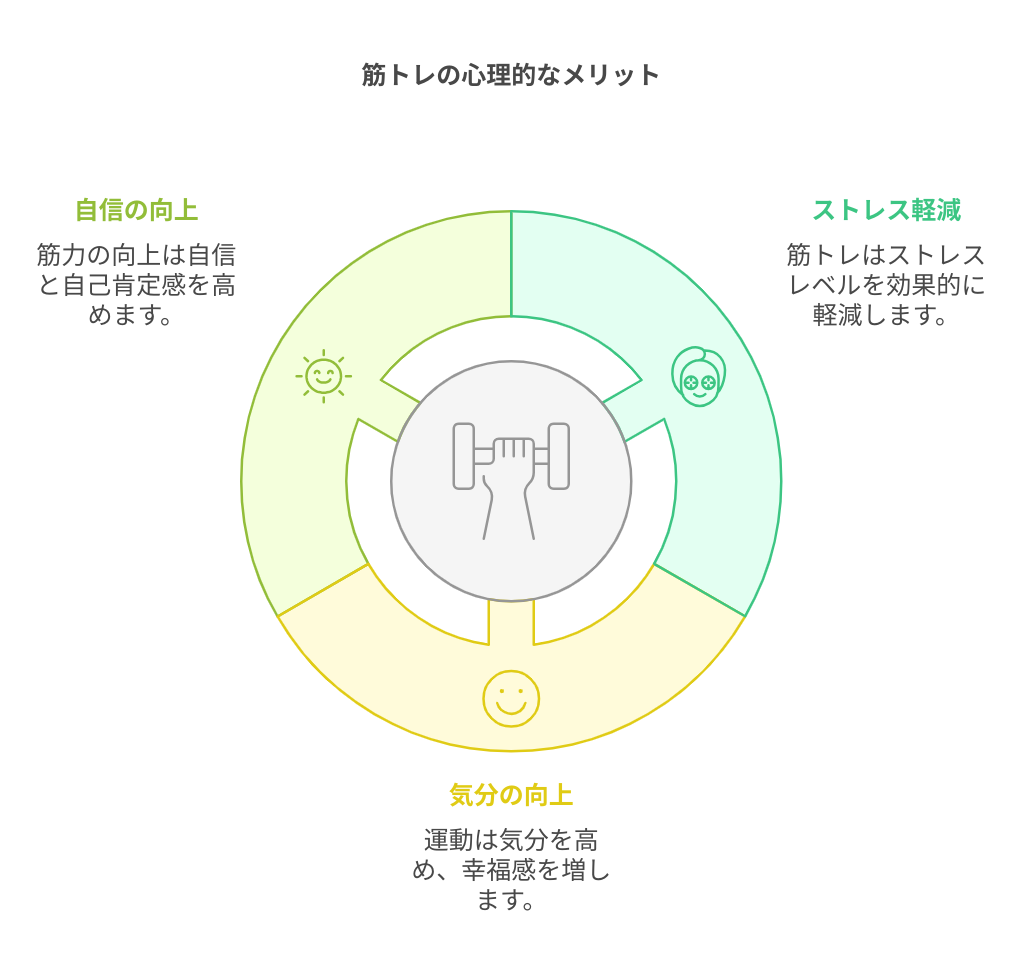

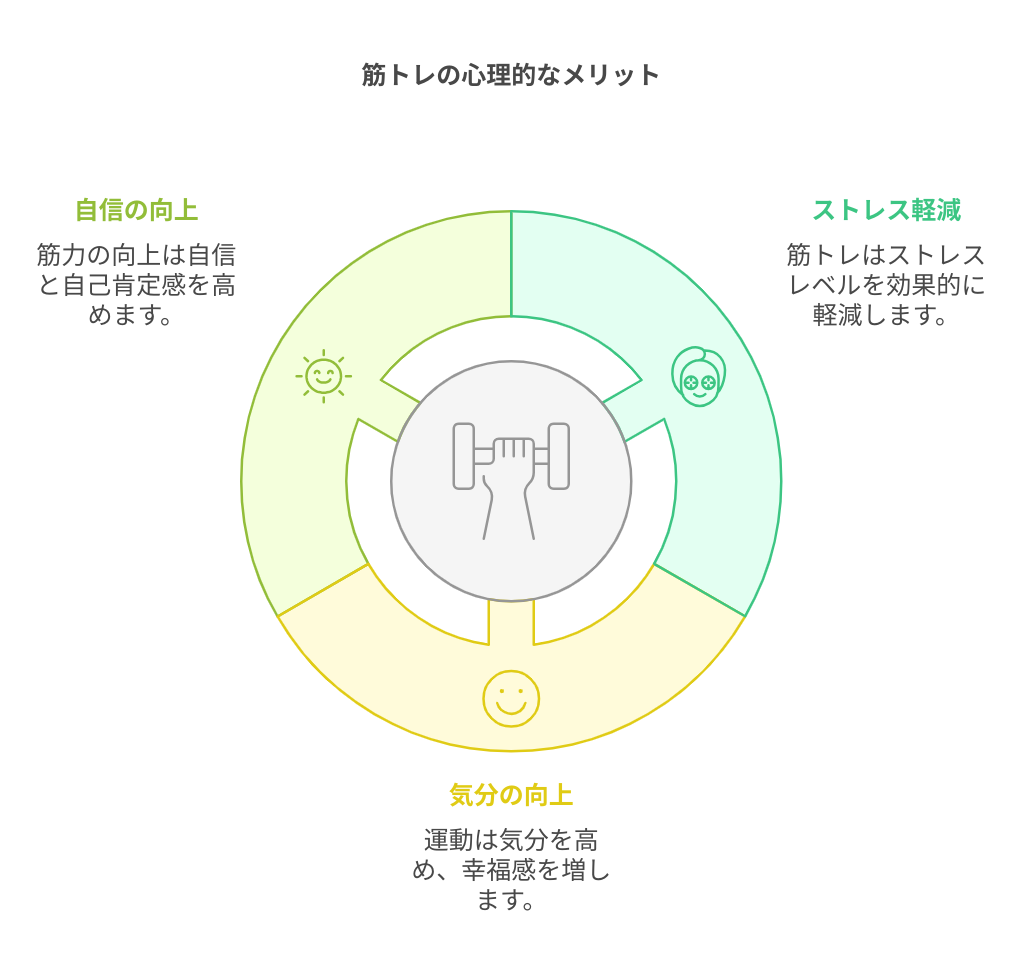

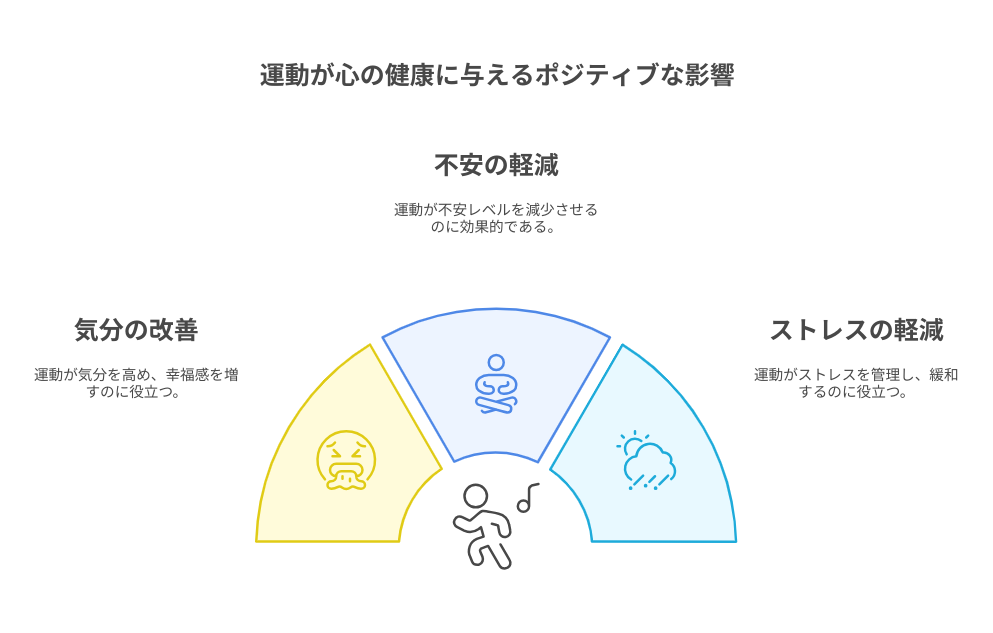

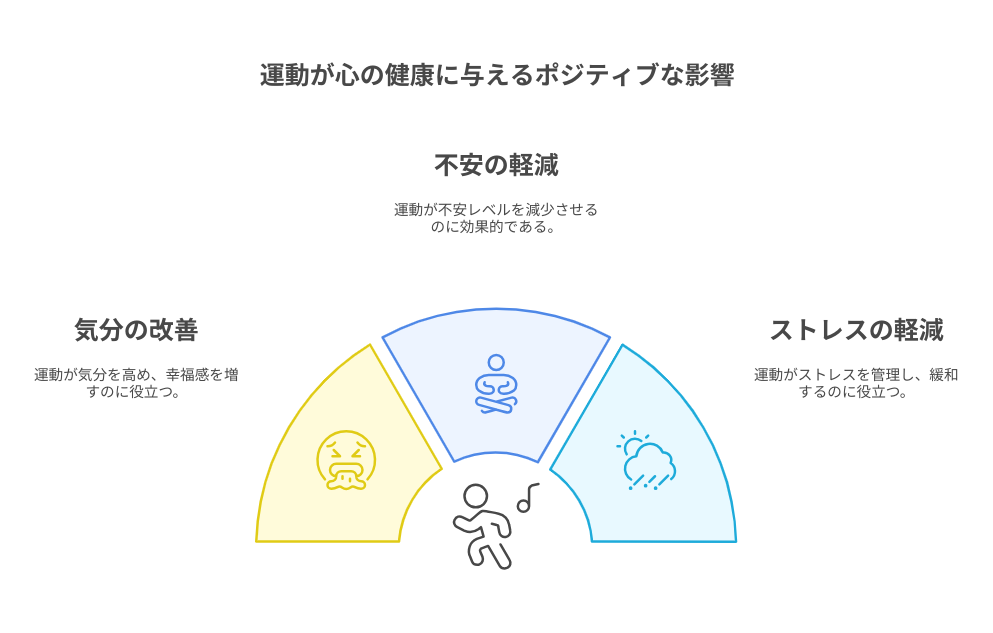

筋トレによるストレス発散

筋トレは身体を鍛えるだけではなく、ストレスを軽減する効果があると多くの研究が示唆しています。

筋トレを行うことで、セロトニンやエンドルフィンなどの脳内物質が分泌され、心の安定を保ちやすくなると報告されています。

また、筋力や体格の変化が得られると、自分に自信がつき、自己肯定感が増すとの知見もあります。

アサーティブコミュニケーション

「Iメッセージ」の使い方

- 「あなたが悪い」ではなく「私はこう感じている」と主張する

- たとえば「あなたは怠け者だ」ではなく「あなたが作業に遅れると、私は焦りを感じる」

このように、自己感情を主体に伝える言葉遣いが摩擦を減らします。

傾聴の実践

- 相手の発言を遮らず、まずは最後まで聞く

- うなずきや相槌で、相手の話を受け止めていることを伝える

- 要約して返す(いわゆるリフレクティブリスニング)

この姿勢を取ることで、相手との信頼関係が築けやすく、自分軸を通しやすい環境が整います。

筋トレ習慣と自分軸の関係

ここでは筋トレ習慣と自分軸の関係について、下記の内容で触れます。

運動がメンタルヘルスに与える影響

運動がうつ病や不安障害の症状緩和に有効であることは、数多くの論文で示されています。

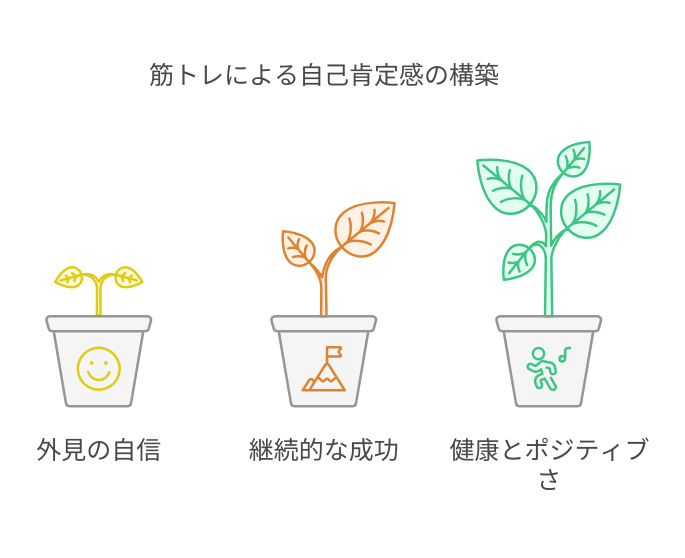

筋トレによるセルフイメージの向上

- 見た目が変わることで自信が高まる

- 「自分は続けられる人間だ」という成功体験を積む

- 身体的健康が向上し、ポジティブな気持ちになる

筋トレがもたらすこれらの要素は自分軸を保つうえで不可欠な「自己肯定感」を底上げします。

また、筋トレは毎日の仕事や家事などに対する体力面のサポートとしても有効です。

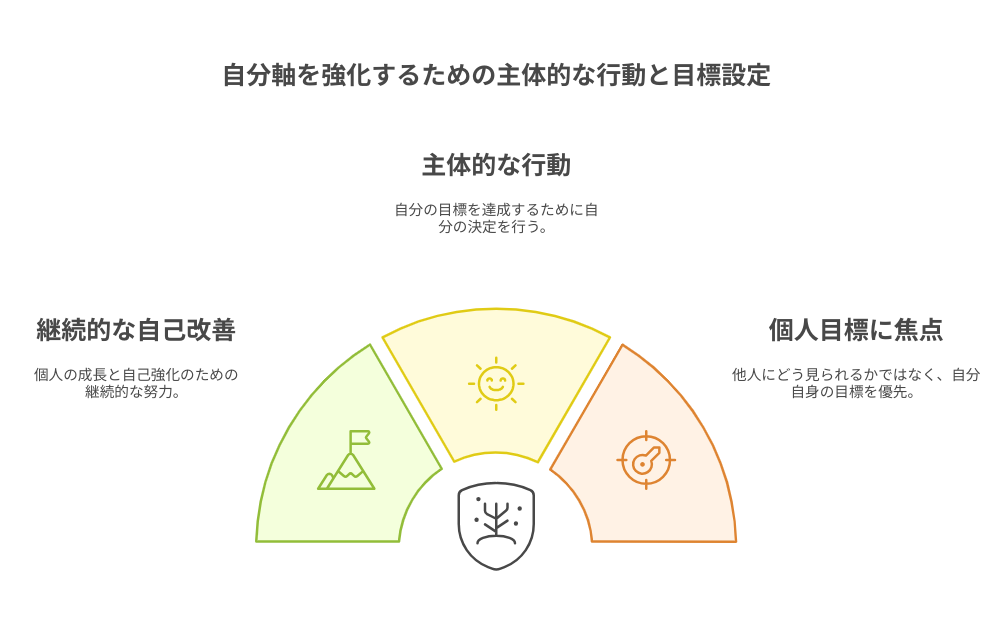

運動習慣がもたらす継続力と自己肯定感

筋トレはすぐに目に見える結果が出るわけではありません。

継続が重要。

しかし逆に言えば、継続して少しずつ成果が出る体験は、自分軸の強化に直結します。

「他人にどう見られるか」ではなく、「自分はこうなりたいから行動する」という主体的な姿勢が培われるからですね。

自己中を手放すためのポイント

ここでは自己中を手放すためのポイントについて、下記の内容で触れます。

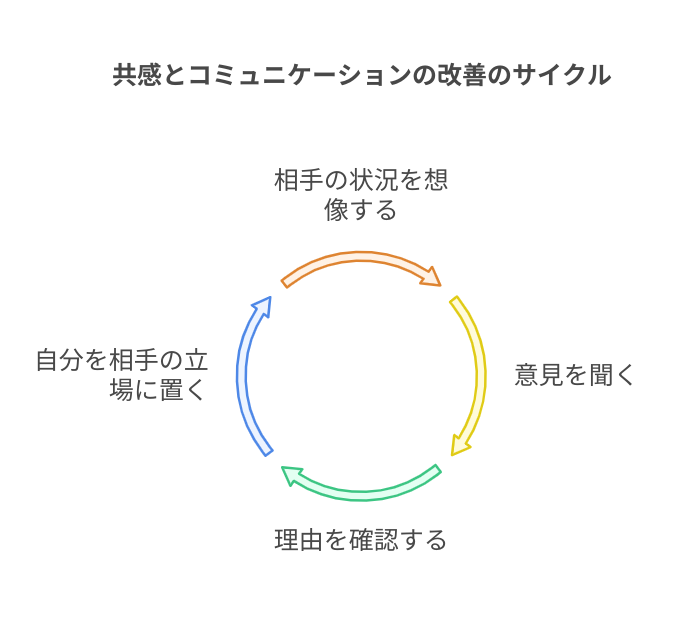

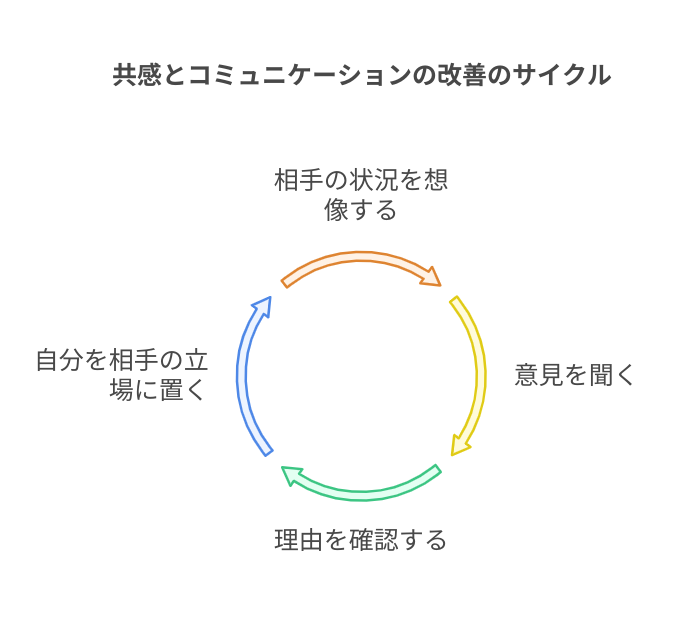

他者視点を取り入れる工夫

- 相手がどんな状況で、どんな気持ちを抱えているか想像してみる

- 意見交換の際には、まず相手の意見をじっくり聞き「どうしてそう思うのか」を確認する

- 自分がその立場だったらどう感じるか、考えてみる

こうした習慣を身につけると、自分勝手な思考に陥りにくくなり、コミュニケーションが円滑になります。

セルフコンパッションの実践

の影響.png)

の影響.png)

セルフコンパッションとは「自分への思いやり」を意味し、自分に失敗やミスがあったときに過度に攻め立てず、建設的に捉える姿勢を指します。

- 「自分は駄目だ」と思うのではなく「ミスは誰にでもある。次に生かそう」と考える

- 自己否定が強いと他者のちょっとした言動にも攻撃的に反応しやすくなる

- 自分を受け入れる姿勢があるほど、他者にも配慮しやすくなる

フィードバックを素直に受け取る姿勢

自己中な状態を脱するには、まず他者からの言葉をシャットアウトしないことが大切です。

特に信頼できる友人や家族、トレーナーやカウンセラーのフィードバックには、耳を傾けてみましょう。

フィードバックを鵜呑みにする必要はありませんが、一度受け止めて「自分に取り入れられる部分は何か」を考えるだけでも、視野が広がります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。

これらを意識することで、筋トレを通じた自己改善がより充実した人生につながるでしょう。

今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

よくある質問

- 自分軸と自己中の違いは何ですか?

-

自分軸とは、自分の価値観や信念に基づいて行動することを指し、他者の意見を尊重しながらも自分の意思を大切にします。

一方、自己中(自己中心的)とは、自分の欲求や意見を最優先し、他者の感情や意見を軽視する態度を指します。

自分軸を持つ人は、自己責任を重んじ、他者との調和を図りますが、自己中な人は他者への配慮が欠け、結果的に人間関係に摩擦を生じやすいです。

- 自分軸を持つことのメリットは何ですか?

-

自分軸を持つことで、以下のメリットがあります:

- 自己肯定感の向上: 自分の価値観に従って行動することで、自信が深まります。

- 意思決定の迅速化: 他者の意見に左右されず、迅速に判断できます。

- ストレスの軽減: 自分のペースで物事を進められるため、精神的負担が減少します。

- 人間関係の質向上: 他者と健全な境界を保ち、良好な関係を築けます。

これらのメリットにより、より充実した人生を送ることが可能となります。

- 自己中な人との付き合い方はどうすれば良いですか?

-

自己中な人と接する際は、以下のポイントを意識すると良いでしょう:

- 明確な境界線を設定する: 自分の限界や許容範囲を明確にし、無理な要求には応じないことが重要です。

- 冷静なコミュニケーション: 感情的にならず、冷静に自分の意見や感情を伝えることで、相手に理解を促します。

- 共感を示す: 相手の話を聞き、共感を示すことで、相手の自己中心的な行動を和らげる可能性があります。

- 距離を保つ: 必要に応じて、物理的・心理的な距離を取ることで、自分の精神的健康を守ります。

これらの方法を実践することで、自己中な人との関係を適切に管理できます。

- 自分軸を強化するための具体的な方法はありますか?

-

自分軸を強化するためには、以下の方法が効果的です:

- 自己分析: 自分の価値観や信念を明確にするため、日記をつけたり、自己分析のワークシートを活用したりしましょう。

- 目標設定: 短期・長期の目標を設定し、それに向かって計画的に行動することで、自分軸が強化されます。

- フィードバックの活用: 信頼できる人からの意見やアドバイスを取り入れ、自分の成長に役立てましょう。

- 筋トレの実践: 身体を鍛えることで、自己効力感が高まり、精神的な強さも養われます。

これらの方法を継続的に実践することで、自分軸をより強固なものにできます。

- 自己中な行動を避けるためにはどうすれば良いですか?

-

自己中な行動を避けるためには、以下の点を意識しましょう:

- 他者の視点を考慮する: 自分の行動や発言が他者にどのような影響を与えるかを常に考える習慣を持ちましょう。

- 共感力を養う: 他者の感情や立場に共感することで、自己中心的な行動を抑制できます。

- 自己反省: 日々の行動を振り返り、改善点を見つけることで、自己中な傾向を修正できます。

- コミュニケーションスキルの向上: 適切なコミュニケーションを通じて、他者との関係を円滑に保つことができます。

これらの取り組みにより、自己中な行動を避け、周囲との良好な関係を築くことができます。

- 筋トレが自分軸の確立に役立つのはなぜですか?

- 自分軸を持つことは、職場環境にどう影響しますか?

-

自分軸を持つことで、職場でのストレスを減らし、生産性を向上させる可能性があります。

- 理不尽な要求を拒否できる: 自分の価値観に反することをはっきりと断れるため、無駄なストレスを回避できます。

- 主体的な行動ができる: 自分の目標や役割に基づいて動けるため、他者に頼りすぎず効率的に仕事を進められます。

- 健全な人間関係を築ける: 周囲と適切な距離感を保ち、必要なときには助けを求められるため、職場の人間関係が安定します。

職場での自分軸は、ブラック企業のような環境に巻き込まれにくくなるだけでなく、働きやすい職場を選ぶ判断基準にもなります。

- 自己中な人が自分軸を持つための第一歩は?

-

自己中な人が自分軸を育むための第一歩は、自分の行動や思考パターンを見直すことです。

- 他者の視点を取り入れる: 日常の中で「相手はどう感じるか?」と考える習慣を持つことで、自己中心的な行動を減らせます。

- 日記や自己分析の実践: 自分が何に価値を置き、どのように行動しているのかを記録し、客観的に振り返ります。

- 小さな責任を引き受ける: 他者のために何かをする経験を積むことで、自己中の傾向を修正しやすくなります。

まずはこれらの小さなステップから始め、自分の行動が他者や環境にどう影響しているかを意識しましょう。

- 自分軸を持つために避けるべき行動はありますか?

-

自分軸を確立するうえで避けたい行動には以下があります:

- 過度な自己犠牲: 他者の意見に従いすぎたり、自分をないがしろにすると、自分軸が揺らぎます。

- 他人任せの意思決定: 自分で考えず、他者に判断を委ねる習慣は、主体性を損ないます。

- 短期的な欲求に流される: 衝動的な行動や決定を繰り返すと、自分の価値観を見失いがちです。

これらを意識的に避け、日々の行動が自分の目標や価値観と一致しているか確認する習慣をつけましょう。

- 自分軸を育むのにどれくらい時間がかかりますか?

-

自分軸を育む時間は人それぞれ異なりますが、一般的には数ヶ月から数年かかるといえます。

- 習慣化が重要: 日々の小さな行動(筋トレ、自己分析、コミュニケーション改善など)が積み重なり、徐々に自分軸が確立されます。

- 環境の影響: 自分軸を支える環境(信頼できる人間関係や良好な職場環境)も重要な要素です。

- 焦らない姿勢: 自分軸は一朝一夕で確立されるものではありません。焦らず、日々の行動に一貫性を持つことが大切です。

長い道のりに思えるかもしれませんが、毎日の積み重ねが最終的に大きな成果を生みます。

もちろん、優れた本一冊や一本の動画をきっかけとして、「ガチャン」と自分軸のスイッチが入ることもあります。

その他の質問はこちらから:

コメント