この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

「エビデンスの強さってどうやって判断すればいいの?」

「メタアナリシスって聞いたことあるけど正直よくわからない」

「何を根拠にこのデータが信頼できるって言ってるんだろう?」

カワサキ

カワサキ当サイトは、主張の根拠の信頼性としてこの『メタアナリシス』を最重視しています。

複数の研究結果を統合し、最も信頼性の高い科学的結論を導き出す手法。

対象人数の大規模化、効果量と信頼区間による精密な分析、異質性検討によって裏付けられるため。

筋トレやメンタルヘルス改善など、科学的に効果が証明された行動を選ぶための指標になる。

メタアナリシスとは何か?科学的根拠としてなぜ最重要なのかに興味はありませんか?

医療、心理学、運動科学――どの分野でも「最も信頼されるエビデンス」とされるメタアナリシス。

単なる知識ではなく、あなた自身の行動選択にも直結する知識です。

しかし、意外と仕組みや意味をきちんと理解している人は少ないものです。

この記事では、初心者でもわかるように「メタアナリシスとは何か?」を丁寧に解説しながら、実際の事例30選を紹介します。

エビデンスの強さを正しく読み解く力が身につけば、あなたはより信頼できる情報に基づいて行動できるようになります。

科学的根拠に裏打ちされた知識を身につけたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

こちらもおすすめ:

メタアナリシスとは何か?

メタアナリシス(統合解析)は、複数の研究結果を集めて統計的にまとめる手法です。

たとえば「運動がうつ症状に効くか」を調べた研究がたくさんあれば、それらの結果を一緒に分析して「運動介入が抑うつを改善する効果があるか」を明らかにします。

個々の研究より大人数になるので、より信頼性の高い結論が導けるのが特徴です。

研究選定の過程はフローチャートで示されることが多く、複数のデータベースから得られた論文を絞り込んでいきます。

メタアナリシスの信頼性が高い理由

メタアナリシスが科学的根拠として強いのは、サンプルサイズが大きくなることと統計的に効果量を推定できることにあります。

多くの小規模研究をまとめることで、偶然によるばらつきが少なくなり、結果のばらつき(異質性)も評価できます。

例えば「41件の研究・計2264人のデータ」をまとめたメタアナリシスでは、運動介入が抑うつを大幅に改善する効果(標準化平均差SMD = –0.946)が確認されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

多くの研究を統合するため、結果に強い裏付けが付きやすく、ガイドラインでも上位のエビデンス(科学的根拠)とされます。

またメタアナリシスでは、効果量(効果の大きさ)や信頼区間(効果量の精度を示す範囲)といった数値で結果を示します。

さらに、異質性指標(I²など)を使って、研究間で結果がどれだけ一致しているかもチェックします。

異質性が低いほど、まとめた結果が堅牢になります。

仮に異質性が高い場合は「研究ごとに条件が異なるかもしれない」という注意点も明記されます。

これらを踏まえ、メタアナリシスは「単一研究よりも結果が再現性高く、一般化しやすい」と評価されるのです。

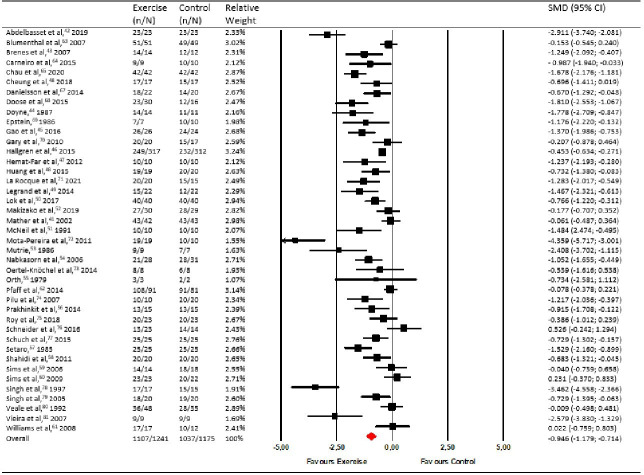

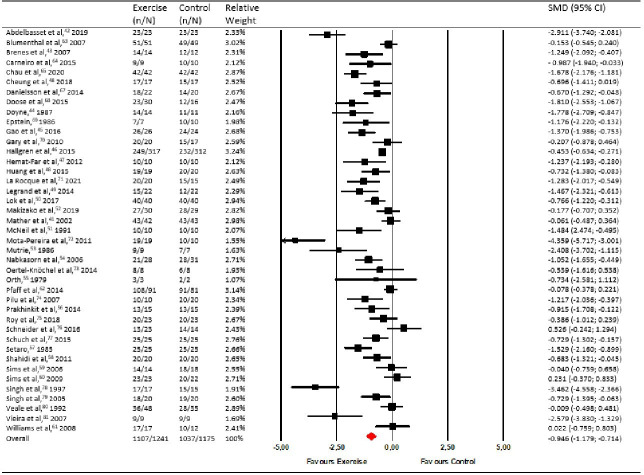

図:各研究の効果をまとめた「フォレストプロット」の例。

フォレストプロット

メタ分析において複数の研究結果を視覚的に比較できるグラフ。

横軸は効果量(ここでは標準化平均差=SMD)で、四角形は各研究の推定値、線は95%信頼区間を示しています。

右に行くほど運動介入の効果が大きく(抑うつ症状の減少)、左に行くほど対照群優位です。

赤い菱形が全体の推定値(合成効果量)で、この例では運動群の方が抑うつを減らす効果があることが示されています。

フォレストプロットを見ると、一目で「運動は抑うつ改善に効果的」という共通した傾向が分かります。

信頼性の根拠となるデータの指標

ここでは信頼性の根拠となるデータの指標について、下記の内容で触れます。

サンプルサイズ(対象人数)

まとめた研究の合計人数です。

例えば「178件の研究・5097人」を解析した報告では、レジスタンストレーニング(筋トレ)はどのプログラムも無活動群より優れた効果を示し、特に高負荷・多セットで行うと筋力増強効果が最大になると結論づけられましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

大規模なメタアナリシスほど、得られる結論は信頼できるとされます。

効果量(エフェクトサイズ)

介入の効果の大きさを数値化したもの。

標準化平均差(SMD)やオッズ比などで表します。

たとえば「運動介入で抑うつが改善する効果(SMD=-0.946)」のように示しますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

SMDが0なら効果なし、0.2程度で小、0.5で中、0.8以上で大と目安があります。

信頼区間(95%CI)

効果量の推定値がどれくらいブレる可能性があるかを示す範囲です。幅が狭いほど精度が高いと判断します。

SMD=-0.946(95%CI: -1.18~-0.71)なら「真の効果量はこの範囲内に95%の確率である」という意味ですpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

異質性指標(I²値など)

統合した研究結果のばらつき具合を示します。I²が0%に近ければ研究間で結果がほぼ一致、50%以上だと「研究によって異なる要素があるかも」となります。

例として「I²=93%」といった高い異質性の場合、注意深く解釈する必要があります。

ちなみに、上記データのDepression 93.4%、Anxiety 92.3%pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

出版バイアスの検討

メタアナリシスでは漏れなく公開データを集める努力をする一方で、効果が出やすい研究だけが世に出ている可能性(出版バイアス)にも注意します。

必要に応じてファンネルプロットなどで偏りをチェックし、結果に影響がないか評価します。

以上の指標をしっかり示すことで、メタアナリシスは「エビデンスの結論に対する信頼度」が担保されます。

例えば、大規模な対象(何百・何千人)や狭い信頼区間、一貫した結果が揃うほど、「科学的に証明されている」と言いやすくなるわけです。

メタアナリシスの具体例(心理学・筋トレ・メンタルヘルス関連)

- 2016年、ノルウェー(ベルゲン大学)で23件・計977名のRCTを統合した研究では、運動療法が抑うつ症状を改善する効果が認められました(全体の効果量g=-0.68)。特に「運動なし対照」と比較すると大きな効果(g=-1.24)が示され、運動が有効な治療法の一つと結論づけられましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2023年、ドイツ(ポツダム大学など)で41件・計2264名を解析したメタアナリシスでは、運動介入により抑うつ症状が大幅に改善する(SMD=-0.946)ことが明らかになりました。群間有意差は大きく(NNT=2)、特にうつ病の人や集団運動で高強度のトレーニングを行った場合に効果が高かったと報告されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2024年、ブラジル(アインシュタイン研究所ほか)で実施したメタアナリシスでは、高齢者向けレジスタンストレーニングが抑うつ(SMD=-0.94)や不安(SMD=-1.33)症状を改善する効果が示されました。精神障害を持たない高齢者群では中程度の効果(SMD=-0.51)でしたが、精神疾患を抱える群では非常に大きな効果(SMD=-2.15)となりましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2025年、シンガポール国立大学(NUS)の研究グループが27件・1929名のRCTを解析した結果、がん患者の高齢者に対する運動療法は抑うつ(SMD=-0.53)や不安(SMD=-0.39)を有意に減少させ、生活の質も改善することが分かりました。特に太極拳やヨガなどのマインドボディ運動が効果的だったと報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2018年、カナダ(モントリオール大学)で30件の研究を統合したメタアナリシスでは、慢性疾患患者に対し認知行動療法+運動(CBTEx)を行うと、抑うつ(SMC=-0.34)・不安(SMC=-0.18)・疲労(SMC=-0.96)が軽減することが確認されました。ただし、CBTや運動単独と比べると上乗せ効果は見られませんでしたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2010年、米国(ボストン大学)の研究で39件・1140名を解析したメタアナリシスでは、マインドフルネス療法が不安(Hedges’s g=0.63)と気分症状(g=0.59)を改善する効果が報告されました。特に不安・気分障害患者では非常に大きな効果(g≈0.95)を示し、臨床的に有望な介入法であると結論付けられていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2014年、JAMA内科誌で発表されたレビュー(メタアナリシス)では、マインドフルネス瞑想プログラムが不安・抑うつをわずかに軽減する効果(効果量約0.2~0.4)が示されました。抗うつ薬と同程度の小規模な効果ですが、安全性の高い選択肢とされていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2020年、米国ほか国際共同研究で28件・747名を対象に行ったメタアナリシス(Alegre et al.)では、低負荷・中負荷・高負荷の3群で筋トレを比較。筋肥大には負荷に大差はなかったものの、筋力増加では高負荷・中負荷群が低負荷群を上回り、高負荷が最も効果的でした(高負荷vs低負荷のSMD≈0.60)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2023年、カナダ(マクマスター大学)のメタアナリシスでは、178件・5097名のデータからすべての抵抗運動(筋トレ)が無運動対照より優れた筋力・筋肥大効果を示しました。最も効果的なのは「高負荷・多セット・週3回」の筋トレ(筋力SMD=1.60)と「高負荷・多セット・週2回」(筋肥大SMD=0.66)でしたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- 2016年、米国(Schoenfeldら)の研究で10件のRCTを解析したメタアナリシスによれば、筋トレ頻度が週2回以上の方が筋肥大効果が大きく(効果量0.49 vs 0.30)、少なくとも主要筋群は週2回以上鍛えるべきと提言されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- その他の事例:運動介入全般について調べた総合研究(メタメタ解析)でも、身体活動は非臨床集団の抑うつ・不安を減少させるとの報告がありますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。また、ADHD症状や認知機能に対する運動効果、対人関係トレーニングやポジティブ心理学介入など、心理学分野でも多くのメタアナリシスが行われています。最新の研究データを直接参照することで、さまざまな分野で運動や心理的介入の有効性が示されています。

以上のように、メタアナリシスは実際の研究データを基に具体的な数値で効果を報告しています。

信頼性の高い分析手法を用いることで、「運動すれば●●が改善する」という科学的根拠を強く裏付けているわけですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。

今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

よくある質問

- メタアナリシスとは何ですか?

-

メタアナリシスは、複数の独立した研究結果を統計的に統合し、全体としての効果を明らかにする手法です。これにより、個々の研究では見えにくかった傾向や効果の有無を、より高い信頼性で判断できます。特に医学や心理学の分野で、治療法や介入の有効性を評価する際に広く用いられています。

- システマティックレビューとの違いは何ですか?

-

システマティックレビューは、特定の研究課題に関する既存の研究を体系的に収集・評価し、全体像を整理する方法です。一方、メタアナリシスは、システマティックレビューで集めたデータを統計的に解析し、定量的な結論を導き出す手法です。つまり、システマティックレビューが「質的な整理」であるのに対し、メタアナリシスは「量的な統合」と言えます。

- メタアナリシスはどのように行われますか?

-

メタアナリシスは以下の手順で進められます:

このプロセスにより、複数の研究結果を一つの結論としてまとめることが可能になります。

- メタアナリシスの信頼性は高いのですか?

-

メタアナリシスは、エビデンスの中でも高い信頼性を持つとされています。複数の研究を統合することで、個々の研究の限界を補い、より一般化可能な結論を導き出すことができます。ただし、研究の選定や解析方法にバイアスがあると、結果の信頼性が低下する可能性があるため、厳密な手法が求められます。

- メタアナリシスの結果はどのように解釈すればよいですか?

-

メタアナリシスの結果は、通常、効果量(例えば、平均差やオッズ比)とその信頼区間で示されます。効果量が0や1からどれだけ離れているか、信頼区間がどの程度狭いかを確認することで、効果の大きさや確実性を判断できます。また、異質性(研究間のばらつき)も重要な指標であり、I²統計量などで評価されます。

- メタアナリシスの限界や注意点はありますか?

-

はい、いくつかの限界があります。主なものとして:

- 出版バイアス:肯定的な結果が出版されやすく、否定的な結果が未発表となる傾向。

- 異質性:研究間での方法や対象の違いが大きいと、統合が難しくなる。

- 質の低い研究の影響:低品質な研究が含まれると、全体の結論に影響を及ぼす可能性。

これらを考慮し、慎重な解釈が必要です。

- メタアナリシスはどの分野で活用されていますか?

-

メタアナリシスは、医学、心理学、教育学、社会科学など、さまざまな分野で活用されています。例えば、治療法の効果、教育プログラムの有効性、社会的介入の影響など、多岐にわたるテーマで実施されています。

- メタアナリシスの結果はどこで確認できますか?

-

メタアナリシスの結果は、学術論文として専門誌に掲載されることが一般的です。また、Cochrane LibraryやPubMedなどのデータベースで検索することで、関連するメタアナリシスを見つけることができます。

- メタアナリシスの質を評価する基準はありますか?

-

はい、メタアナリシスの質を評価するためのガイドラインとして、PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)があります。これにより、研究の透明性や再現性が確保され、信頼性の高い結果が得られるようになります。

- メタアナリシスの結果を日常生活にどう活かせますか?

-

メタアナリシスの結果は、科学的根拠に基づいた意思決定を支援します。例えば、筋トレがメンタルヘルスに与える影響についてのメタアナリシスを参考にすることで、効果的なトレーニング方法を選択したり、健康的な生活習慣を築くための指針とすることができます。

- メタアナリシスの効果量(effect size)とは何ですか?

-

効果量とは、介入や処置の影響の大きさを数値で示したものです。メタアナリシスでは「SMD(標準化平均差)」「オッズ比」「リスク比」などが用いられます。例えばSMD=0.8以上であれば、かなり大きな効果とされます。数字を見ることで「どのくらい効くのか」が直感的に理解できます。

- メタアナリシスの「信頼区間」とは何ですか?

-

信頼区間(Confidence Interval, CI)は、効果量の“ブレの範囲”を示す指標です。たとえばSMD=0.6(95%CI: 0.4~0.8)であれば、「この範囲内に本当の効果がある確率が95%ある」という意味です。幅が狭いほど精度が高く、信頼性のある結果だとされます。

- メタアナリシスでよく出る「I²値」って何ですか?

-

I²(アイ・スクエア)値は、研究ごとの結果のばらつき=異質性を表す数値です。0〜100%で示され、25%以下なら低、75%以上は高い異質性とされます。I²が高いほど「条件の違う研究が混ざっている可能性がある」と考えられ、慎重な解釈が必要になります。

- メタアナリシスがよく使われる理由はなんですか?

-

一言で言えば「一番信頼できるエビデンスだから」です。単発の研究は偶然や偏りの影響を受けやすいですが、メタアナリシスは多数の研究を統合することでばらつきをならし、より確かな結論に近づけます。医療・心理・運動など幅広い分野で使われるのはそのためです。

- メタアナリシスは素人が読んでも意味ありますか?

-

意味はありますが、読み解くには少しコツが要ります。効果量・信頼区間・異質性といった用語をざっくり理解していれば、要点だけ拾うことは可能です。当サイトでは初心者でも理解できるよう、重要な指標やその読み方をやさしく解説するようにしています。

- 筋トレ関連のメタアナリシスにはどんな内容がありますか?

-

筋トレに関するメタアナリシスでは、筋力増加・筋肥大・テストステロン分泌・メンタルヘルス効果などが頻繁に取り上げられています。特に高負荷トレーニングや週2回以上の頻度が効果的という結論が多く、科学的な裏付けとして有効です。

- メンタルヘルスと運動を扱ったメタアナリシスの信頼度は?

-

非常に高いです。2023年の国際メタアナリシスでは、運動がうつ病や不安症状を大幅に改善するという結果(SMD≒-0.9)が出ています。特に中〜高強度の運動や、集団で行うトレーニングは効果が強いと報告されています。信頼区間が狭く、I²も適切に報告されているものは、特に信頼性が高いとされます。

- メタアナリシスに含まれる研究数が多いほど信頼できるのですか?

-

基本的には「はい」です。研究数や参加者数が多いほどサンプルのばらつきが平均化され、結果の信頼度が上がります。ただし、数が多くても質の低い研究が含まれていると逆効果になることもあるため、「数だけでなく質も重要」と覚えておくと安心です。

- メタアナリシスのグラフ(フォレストプロット)はどう読みますか?

-

フォレストプロットは、各研究の効果量と全体の平均効果を視覚的に示した図です。四角が各研究の効果量、横線が信頼区間、菱形が全体の統合効果を表します。右に寄っていれば「効果あり」、左なら「効果なし」や「逆効果」と見ます。視覚的な一目判断に便利です。

- 退職やブラック企業問題にメタアナリシスは関係あるのですか?

-

直接的なメタアナリシスはまだ少ないですが、関連領域(ストレス・うつ・職場環境・離職リスク)に関するメタアナリシスは多数あります。例えば、職場ストレスがうつ病や不安症につながるリスクを定量的に示した研究や、心理的安全性の効果などがその例です。当サイトではそうしたデータを元に、「なぜ退職が必要か」を科学的にも補足しています。

- メタアナリシスにおける「予測区間(Prediction Interval)」とは何ですか?

-

予測区間は、将来の同様な研究で得られる効果量の範囲を予測するための指標です。これは、既存の研究結果のばらつきを考慮して、次に行われる研究の結果がどの範囲に収まるかを示します。特に異質性が高い場合、予測区間は広がり、効果の再現性に関する不確実性を示唆します。

- メタアナリシスで使用される「ランダム効果モデル」と「固定効果モデル」の違いは何ですか?

-

固定効果モデルは、すべての研究が同じ真の効果量を持つと仮定し、主に研究間のばらつきが小さい場合に適しています。一方、ランダム効果モデルは、研究ごとに異なる効果量が存在すると仮定し、研究間の異質性を考慮します。実際の研究では、条件や対象が異なることが多いため、ランダム効果モデルが一般的に使用されます。

- メタアナリシスにおける「感度分析(Sensitivity Analysis)」とは何ですか?

-

感度分析は、メタアナリシスの結果が特定の研究や仮定にどれだけ影響を受けるかを評価する手法です。例えば、質の低い研究を除外した場合や、特定の統計モデルを変更した場合に結果がどのように変化するかを検討します。これにより、結論の頑健性を確認できます。

- メタアナリシスで「ファンネルプロット(Funnel Plot)」はどのように使用されますか?

-

ファンネルプロットは、研究の効果量とその精度(通常は標準誤差)をプロットした図で、出版バイアスの有無を視覚的に評価するために使用されます。対称的な漏斗形状であればバイアスが少ないとされ、非対称の場合は出版バイアスの可能性が示唆されます。

- メタアナリシスの結果を解釈する際の「p値」の役割は何ですか?

-

p値は、観察された効果が偶然に起こる確率を示す統計的指標です。一般的に、p値が0.05未満であれば統計的に有意とされますが、効果の大きさや実用的な意義を評価する際には、効果量や信頼区間と併せて解釈することが重要です。

- メタアナリシスにおける「サブグループ分析」とは何ですか?

-

サブグループ分析は、特定の条件や特性を持つ研究群に分けて、効果の違いを検討する手法です。例えば、年齢層や性別、介入の種類などで分類し、それぞれの効果を比較します。これにより、特定の条件下での効果の有無や大きさを明らかにできます。

- メタアナリシスで「アウトカムの多様性」はどのように扱われますか?

-

異なる研究で使用されるアウトカム(結果指標)が多様な場合、効果量を標準化することで比較可能にします。例えば、異なる尺度で測定されたメンタルヘルスの改善効果を、標準化平均差(SMD)として統一し、統合的な解析を行います。

- メタアナリシスにおける「研究の質の評価」はどのように行われますか?

-

研究の質は、バイアスのリスクや研究デザイン、データの完全性などを基に評価されます。Cochraneの「リスク・オブ・バイアス」ツールなどが一般的に使用され、質の低い研究は感度分析で除外するなどの対応が取られます。

- メタアナリシスの結果を日常生活にどう活かせますか?

-

メタアナリシスの結果は、科学的根拠に基づいた意思決定を支援します。例えば、筋トレがメンタルヘルスに与える影響についてのメタアナリシスを参考にすることで、効果的なトレーニング方法を選択したり、健康的な生活習慣を築くための指針とすることができます。

- メタアナリシスの結果が一致しない場合、どのように解釈すべきですか?

-

メタアナリシスの結果が一致しない場合、異質性や研究の質、アウトカムの違いなどが原因として考えられます。このような場合は、サブグループ分析や感度分析を行い、結果のばらつきの要因を特定し、慎重に解釈することが重要です。

- メタアナリシスにおける「メタ回帰」とは何ですか?

-

メタ回帰は、メタアナリシスに含まれる研究の特性(例:参加者の平均年齢、介入の期間)と効果量との関係を解析する手法です。これにより、効果のばらつきの要因を特定し、より詳細な理解が可能になります。

- メタアナリシスで「ネットワークメタアナリシス」とは何ですか?

-

ネットワークメタアナリシスは、直接比較されていない複数の介入を間接的に比較する手法です。これにより、複数の治療法や介入法の効果を同時に評価し、最も効果的な選択肢を見つけることが可能になります。

- メタアナリシスにおける「バイアスリスク評価」はどのように行われますか?

-

バイアスリスク評価は、各研究の質を評価するプロセスで、選択バイアス、実施バイアス、報告バイアスなどのリスクを特定します。Cochraneの「リスク・オブ・バイアス」ツールなどが一般的に使用されます。

- メタアナリシスで「パブリケーションバイアス」とは何ですか?

-

パブリケーションバイアスは、統計的に有意な結果が報告されやすく、非有意な結果が報告されにくい傾向を指します。これにより、メタアナリシスの結果が偏る可能性があるため、ファンネルプロットなどで検出し、対策を講じることが重要です。

- メタアナリシスにおける「ハザード比」とは何ですか?

-

ハザード比は、時間経過とともに発生するイベントのリスクを比較する指標で、特に生存分析で使用されます。メタアナリシスでは、複数の研究から得られたハザード比を統合し、全体的なリスク評価を行います。

- メタアナリシスで「GRADEシステム」とは何ですか?

-

GRADEシステムは、エビデンスの質を評価するためのフレームワークで、研究の設計、バイアスリスク、一貫性、直接性、精度などを考慮して、エビデンスの信頼性を「高」「中」「低」「非常に低」に分類します。

- メタアナリシスにおける「アウトカムの選択」はどのように行われますか?

-

アウトカムの選択は、研究の目的や臨床的意義に基づいて行われます。主要アウトカム(例:死亡率)と副次アウトカム(例:生活の質)を明確に区別し、メタアナリシスで統合する際には、同様のアウトカムを持つ研究を選定します。

- メタアナリシスで「感度分析」はどのように実施されますか?

-

感度分析は、特定の研究を除外したり、解析方法を変更したりして、結果の頑健性を評価する手法です。これにより、特定の研究や仮定が全体の結果に与える影響を確認し、結論の信頼性を高めます。

- メタアナリシスにおける「統計的異質性」とは何ですか?

-

統計的異質性は、メタアナリシスに含まれる研究間の結果のばらつきを指します。I²統計量などで評価され、高い異質性がある場合は、結果の解釈に注意が必要です。

- メタアナリシスの結果を臨床に応用する際の注意点は何ですか?

-

メタアナリシスの結果を臨床に応用する際は、患者の特性や治療環境、リソースの違いを考慮する必要があります。また、エビデンスの質や異質性を確認し、個々の患者に最適な治療法を選択するための補助的な情報として活用することが重要です。

- メタアナリシスにおける「エフェクトサイズ」とは何ですか?

-

エフェクトサイズは、研究で観察された効果の大きさを定量的に示す指標です。メタアナリシスでは、異なる研究の結果を比較・統合するために、共通のエフェクトサイズ(例:標準化平均差、オッズ比、相関係数など)を用います。これにより、異なる尺度や測定方法を持つ研究間でも効果の比較が可能になります。

- メタアナリシスで「ランダム効果モデル」と「固定効果モデル」の違いは何ですか?

-

固定効果モデルは、すべての研究が同じ真の効果を測定していると仮定し、研究間の差異を無視します。一方、ランダム効果モデルは、研究ごとに異なる真の効果が存在すると仮定し、研究間のばらつきを考慮します。異質性がある場合は、ランダム効果モデルの方が適切とされています。

- メタアナリシスにおける「サブグループ解析」とは何ですか?

-

サブグループ解析は、特定の条件や特性(例:年齢、性別、疾患の重症度など)に基づいて研究を分類し、それぞれのグループで効果を評価する手法です。これにより、特定の集団における介入の効果や、効果のばらつきの原因を明らかにすることができます。

- メタアナリシスで「感度分析」はなぜ重要ですか?

-

感度分析は、特定の研究や仮定がメタアナリシスの結果に与える影響を評価する手法です。例えば、質の低い研究を除外した場合や、解析方法を変更した場合に結果がどのように変化するかを確認します。これにより、結果の頑健性や信頼性を高めることができます。

- メタアナリシスにおける「予測区間」とは何ですか?

-

予測区間は、将来の研究で観察される可能性のある効果の範囲を示す指標です。信頼区間が平均効果の不確実性を示すのに対し、予測区間は新たな研究で得られる効果のばらつきを考慮します。異質性が高い場合、予測区間は広くなり、効果の不確実性が大きいことを示します。

- メタアナリシスで「小規模研究効果」とは何ですか?

-

小規模研究効果は、小規模な研究が大規模な研究よりも大きな効果を報告する傾向を指します。これは、出版バイアスや研究の質の違い、偶然のばらつきなどが原因とされます。小規模研究効果の存在は、メタアナリシスの結果を過大評価する可能性があるため、注意が必要です。

- メタアナリシスにおける「トリム・アンド・フィル法」とは何ですか?

-

トリム・アンド・フィル法は、出版バイアスの影響を補正するための手法です。ファンネルプロットの非対称性を検出し、欠落していると推定される研究を補完することで、効果の推定値を修正します。ただし、この方法には限界があり、結果の解釈には慎重さが求められます。

- メタアナリシスで「バイアスの評価」はどのように行われますか?

-

バイアスの評価は、各研究の質や信頼性を判断するために行われます。Cochraneの「リスク・オブ・バイアス」ツールなどを用いて、選択バイアス、実施バイアス、報告バイアスなどのリスクを評価します。これにより、メタアナリシスの結果の信頼性を高めることができます。

- メタアナリシスにおける「エグガー検定」とは何ですか?

-

エグガー検定は、ファンネルプロットの非対称性を統計的に評価する手法で、出版バイアスの存在を検出するために用いられます。効果推定値とその標準誤差の関係を線形回帰で解析し、回帰の切片がゼロから有意に異なる場合、バイアスの可能性が示唆されます。

- メタアナリシスで「ベイズ統計」はどのように活用されますか?

-

ベイズ統計は、事前の知識や仮定を取り入れて解析を行う手法で、メタアナリシスにも応用されています。特に、研究間の異質性が高い場合や、データが限られている場合に有用です。ベイズアプローチにより、より柔軟で直感的な結果の解釈が可能になります。

その他の質問はこちらから:

の科学的なメリット5選-300x200.png)