この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。

筋トレは自己決定感・有能感・関係性を一気に満たし、幸福感を爆発的に高める。

高負荷のトレーニングで没頭状態を生み出し、圧倒的な集中力と充実感を獲得する。

筋トレ後の爽快感や達成感がポジティブ感情を増幅し、自信とやる気を強力に引き出す。

運動直後の快楽やストレス発散が即効で幸福感を加速させる。

筋力アップによる内面的な成長が、人生の意義や目的意識をさらに強固にする。

健康と体力の向上が土台となり、最終的な自己実現へとスムーズに導く。

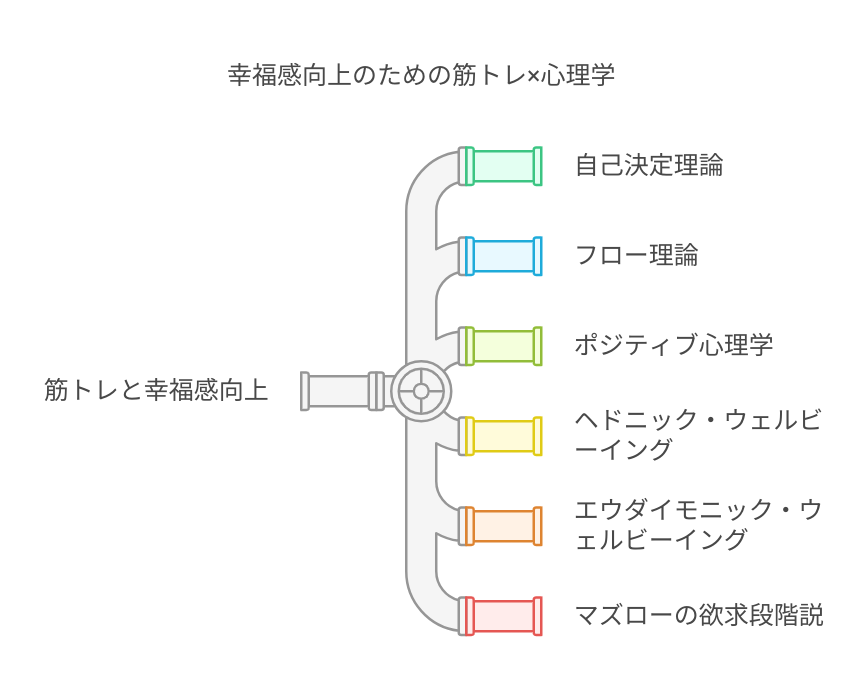

筋トレで幸福感が高まる心理学的なメカニズムに興味はありませんか?

セルフ・ディターミネーション理論やエウダイモニック・ウェルビーイングといった心理学理論を基に、筋トレがどのようにストレスを軽減し、内面的な充実感をもたらすのかを解説します。

筋トレを単なる運動ではなく、心のケアとしても活用したい方は必見の内容です。

こちらもおすすめ:

はじめに

筋トレで身体を鍛えると、気分が前向きになったり達成感を得られるという話をよく耳にします。

本記事では、代表的な心理学理論をもとに「なぜ筋トレが幸福感を高めるのか」を多面的に解説します。

学術的エビデンスを踏まえながら、筋トレが心にも良い影響を与える理由を深掘りしていきます。

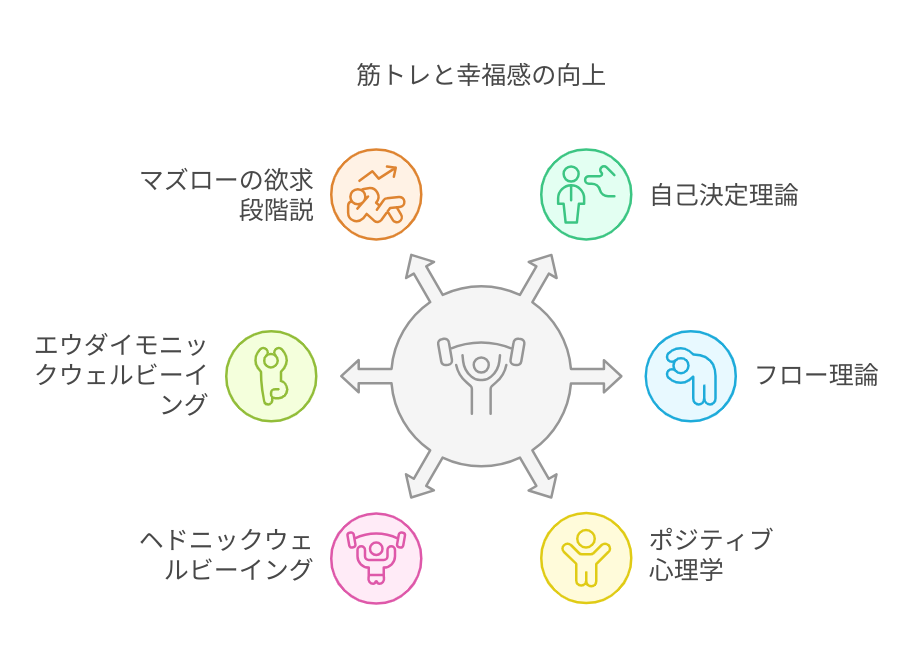

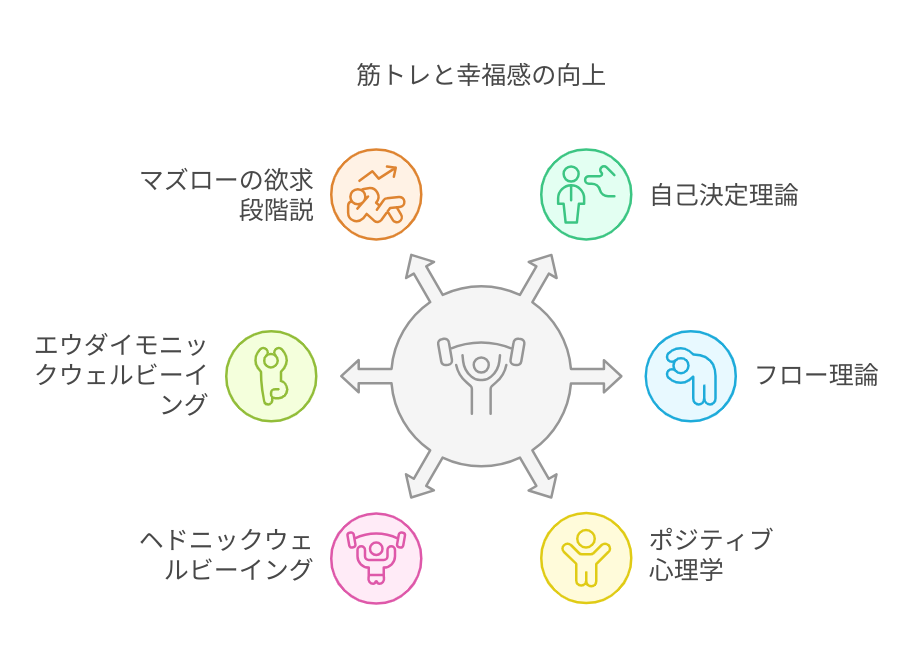

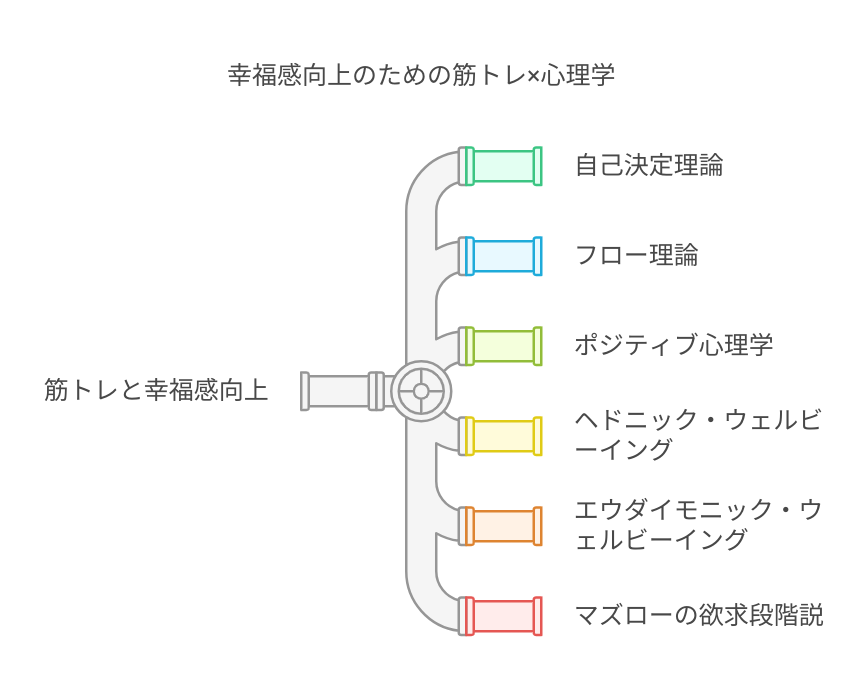

6つの心理学理論と筋トレの関連性

ここでは6つの心理学理論と筋トレの関連性について、下記の内容で触れます。

1. 自己決定理論

理論の概要

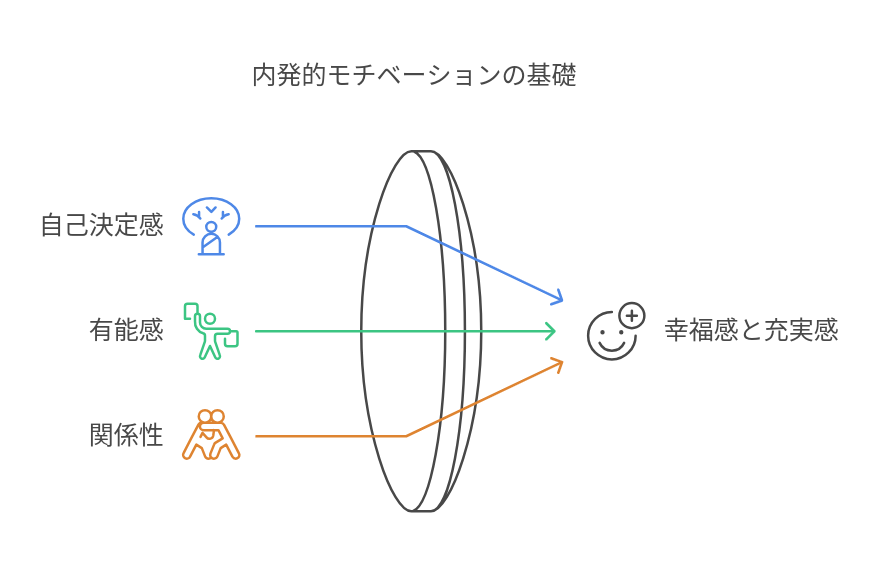

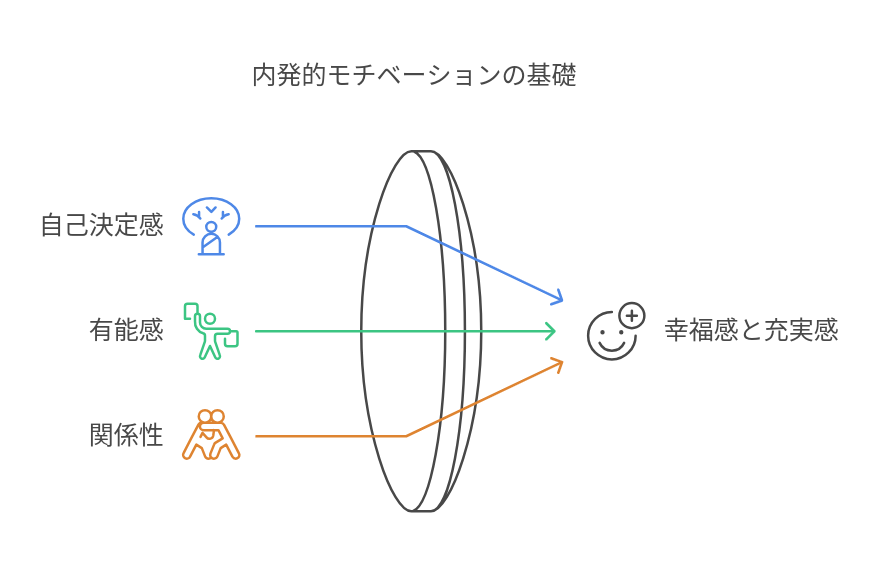

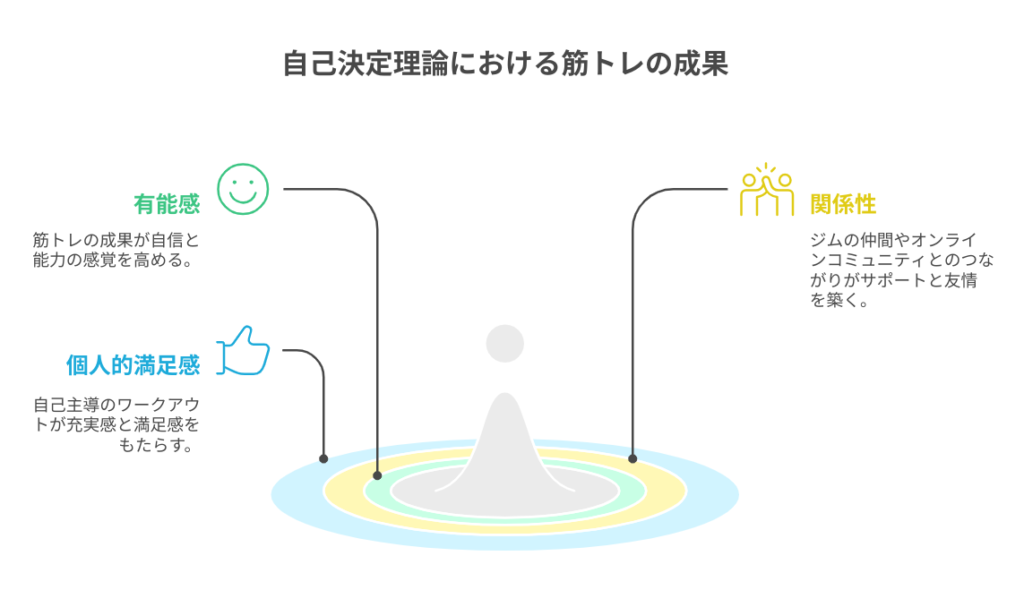

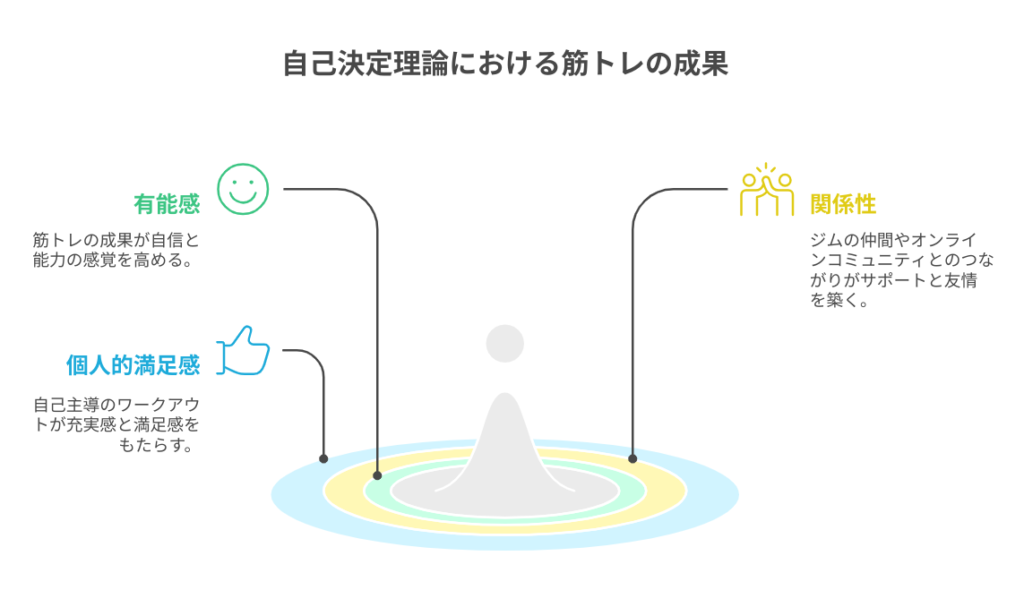

自己決定理論(セルフ・ディターミネーション理論)では、人の内発的モチベーションを高める三つの基本的欲求を提示しています。

- 自己決定感:自分の行動を自分で選択し、コントロールできる感覚。

- 有能感:自分が有能であり、効果的に環境に働きかけられると感じること。

- 関係性:他者との深いつながりや愛着を感じること。

これらが満たされるほど、人は行動に充実感を感じ、幸福感も向上するとされます。

アメリカの心理学者であるエドワード・デシ(Edward L. Deci)とリチャード・ライアン(Richard M. Ryan)が提唱。

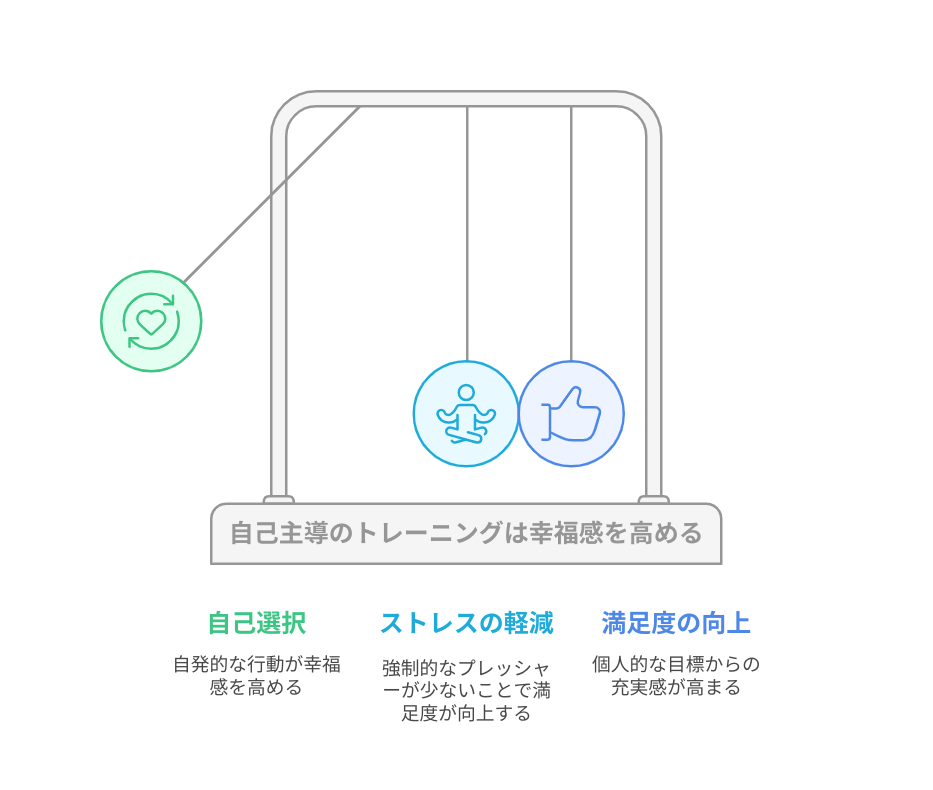

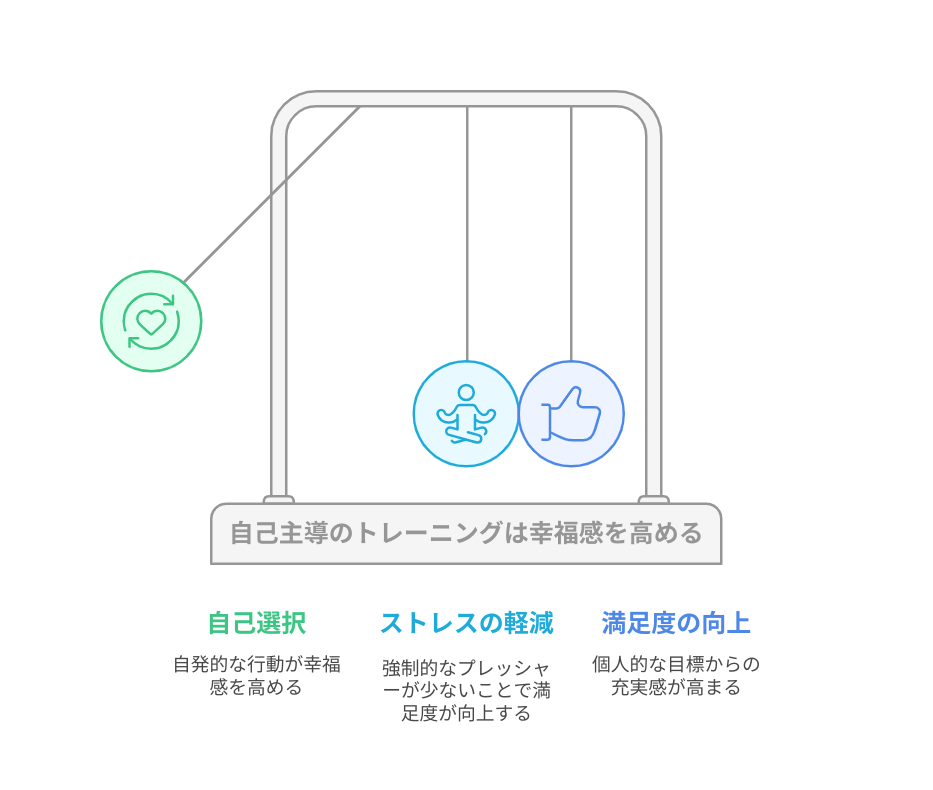

筋トレとの関連性

- 自己決定感: 種目や負荷を自分の意思で決める行為が満足感をもたらす

- 有能感: 重量アップや回数増など成果がわかりやすく、自信につながる

- 関係性: ジム仲間やSNSで励まし合うことで、周囲と良好なつながりを形成

こうした要素が合わさり、筋トレは自己決定理論で示す幸福感アップの要件をバランスよく満たす活動といえます。

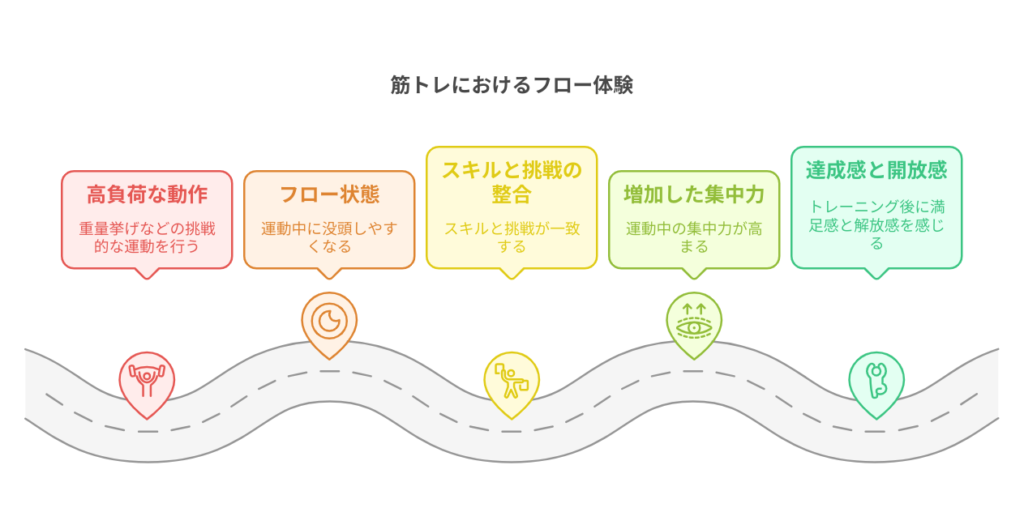

2. フロー理論

理論の概要

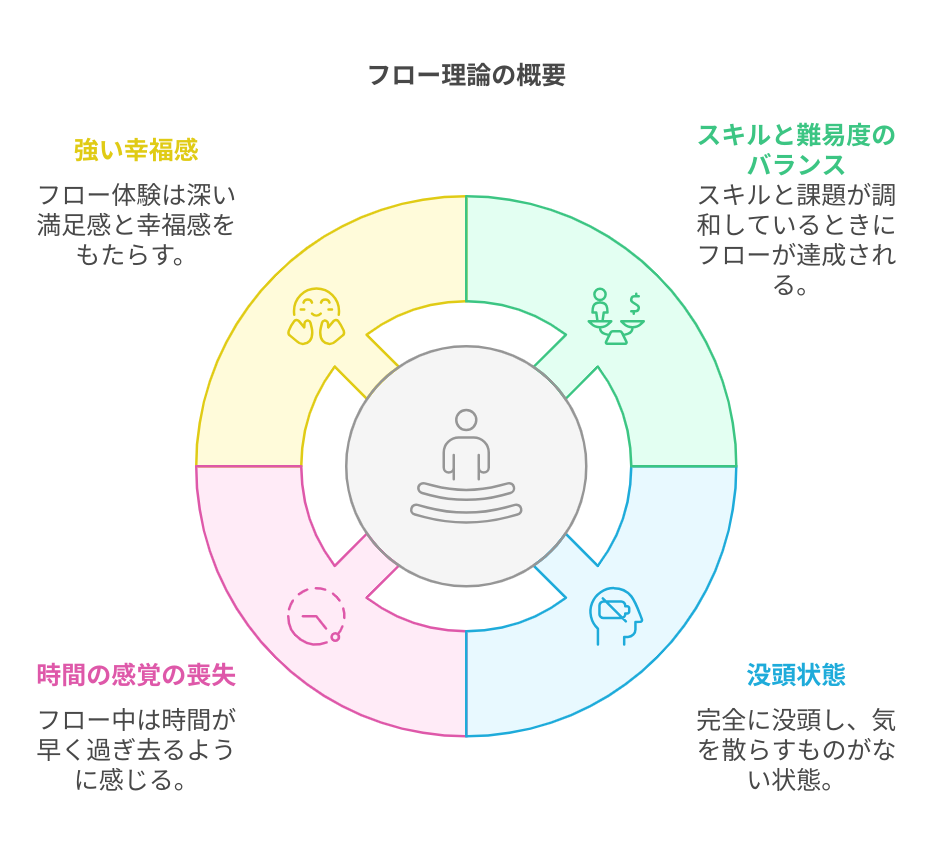

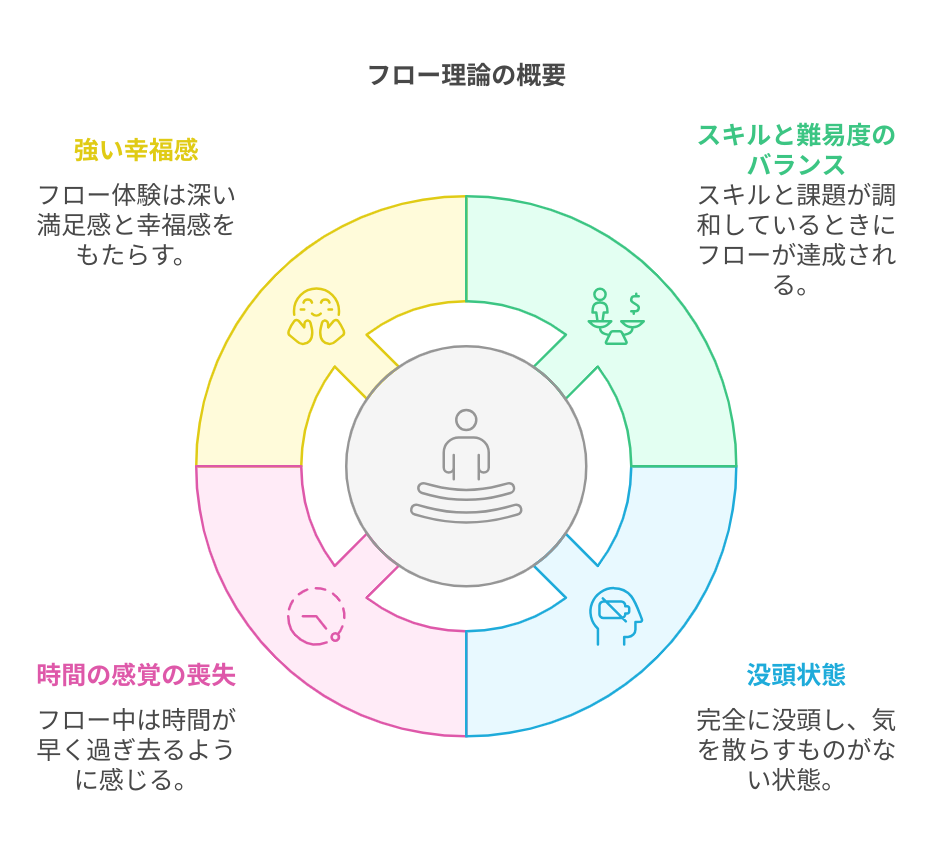

フロー理論は、ミハイ・チクセントミハイ氏が提唱した「没頭状態」についての理論です。

ミハイ・チクセントミハイ

ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi)博士は、ハンガリー出身の心理学者で、フロー理論の提唱者として知られています。

フロー理論とは、人が活動に深く没頭し、時間を忘れるほどの集中状態を指し、最適な体験や高いパフォーマンスを説明するものです。

人は、スキルと難易度が程良く合致する活動に集中したとき、時間を忘れるほどの充足感を得やすいと考えられています。

この状態をフローと呼び、強い幸福感を伴うのが特徴です。

筋トレとの関連性

- 重量挙げなど高負荷な動作中は他のことを考える余地が少なく、フロー状態に入りやすい

- 挑戦度とスキルが噛み合ったとき、トレーニングが「やらなきゃいけない」ものから「夢中になれる」ものに変化

- フロー中は集中力が高まり、終わった後に達成感や開放感が得られる

定期的にフローを体験することは、精神的リフレッシュにも大きく貢献します。

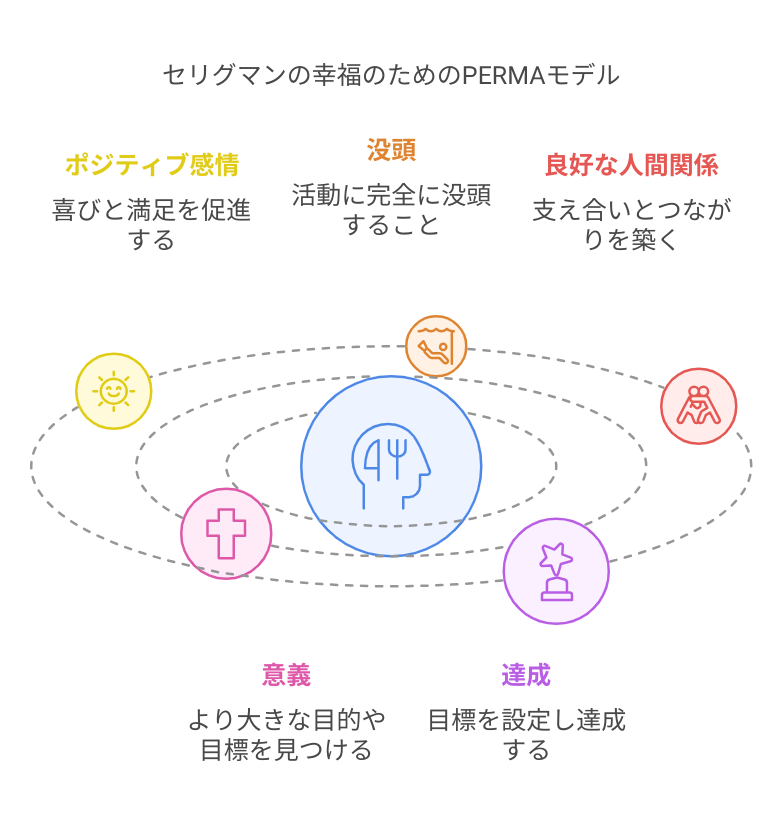

3. ポジティブ心理学

理論の概要

ポジティブ心理学は、マーティン・セリグマン氏らが中心となって研究を進めた領域で、主に人間の強みや美徳に焦点を当てます。

ミハイ・チクセントミハイ

ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi)博士は、ハンガリー出身の心理学者で、フロー理論の提唱者として知られています。

フロー理論とは、人が活動に深く没頭し、時間を忘れるほどの集中状態を指し、最適な体験や高いパフォーマンスを説明するものです。

セリグマン氏の提唱したPERMAモデルは、以下五つの要素を総合的に高めることで幸福感が増幅すると説きます。

- Positive Emotion(ポジティブ感情)

- Engagement(没頭)

- Relationships(良好な人間関係)

- Meaning(意義)

- Accomplishment(達成)

筋トレとの関連性

- Positive Emotion: トレーニング後の爽快感や達成感はポジティブな感情を生みやすい

- Engagement: 重量を扱う瞬間の集中はフロー理論とも関係し、深い没頭につながる

- Relationships: ジムやオンラインコミュニティで仲間と交流することで良好な関係が構築される

- Meaning: 「なぜ筋トレをするのか」を自分なりに見つめ直すことが人生の意義とも結びつく

- Accomplishment: 数値化しやすい成長が持続的な達成感を生む

どの観点でも筋トレが幸福感を引き上げるの凄すぎますね。

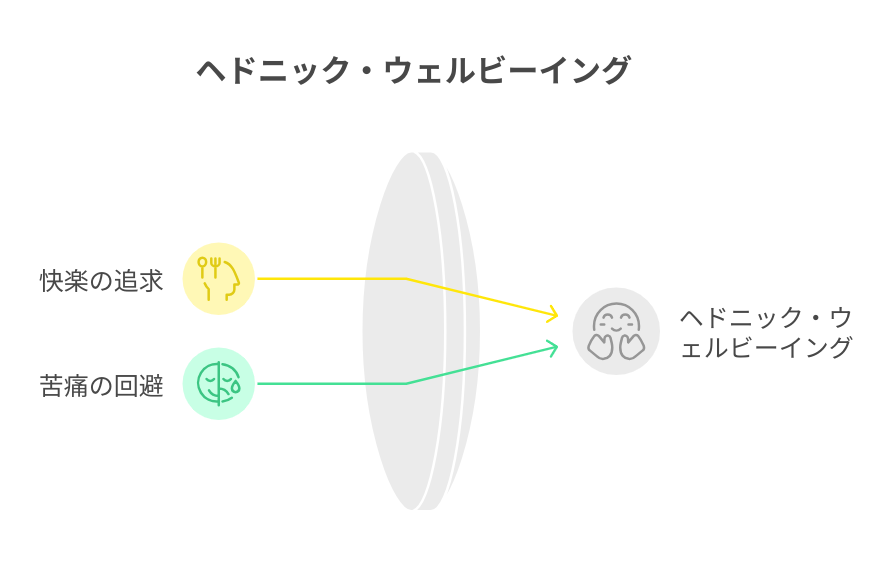

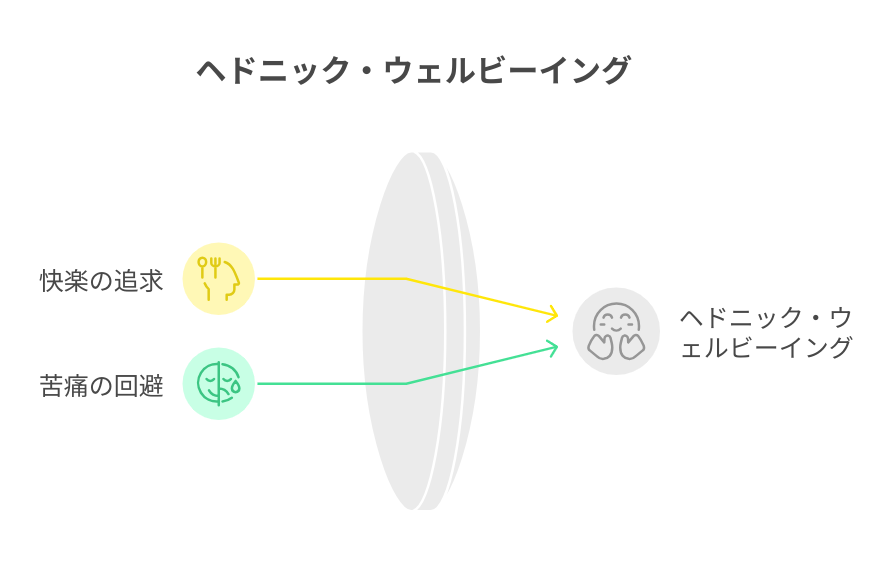

4. ヘドニック・ウェルビーイング

理論の概要

ヘドニック・ウェルビーイングでは、「快楽の追求」と「苦痛の回避」が幸福の本質と捉えられます。

一時的・短期的な喜びが、人の幸せを大きく左右するという見方です。

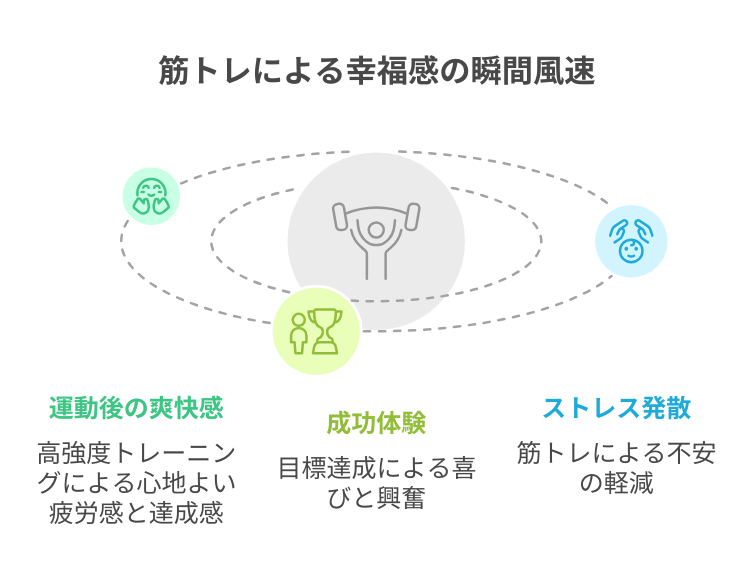

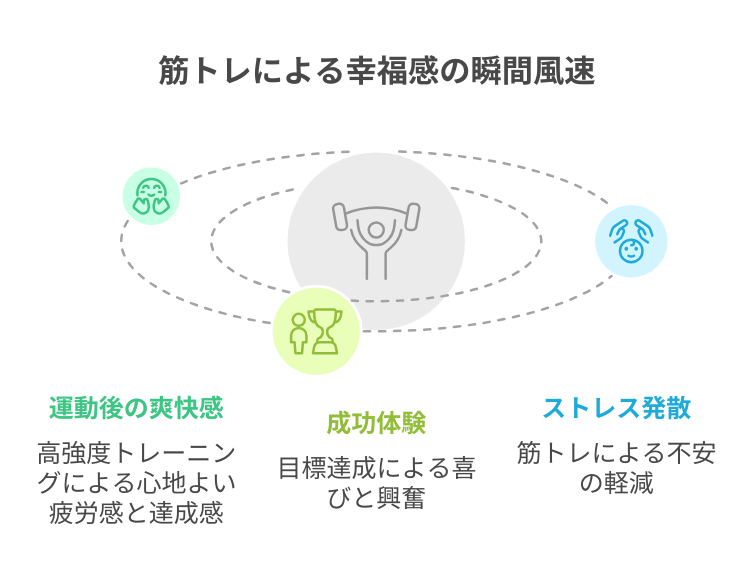

筋トレとの関連性

- 運動後の爽快感: 高負荷のトレーニング後に訪れる心地良い疲労感や達成感は、強い快感に近い

- 成功体験がもたらす高揚: 目標を達成した瞬間の感覚や、重量更新時の興奮は大きな喜びにつながる

- ストレス発散: 溜まったイライラや不安を筋トレでぶつけることで苦痛を回避する効果も期待できる

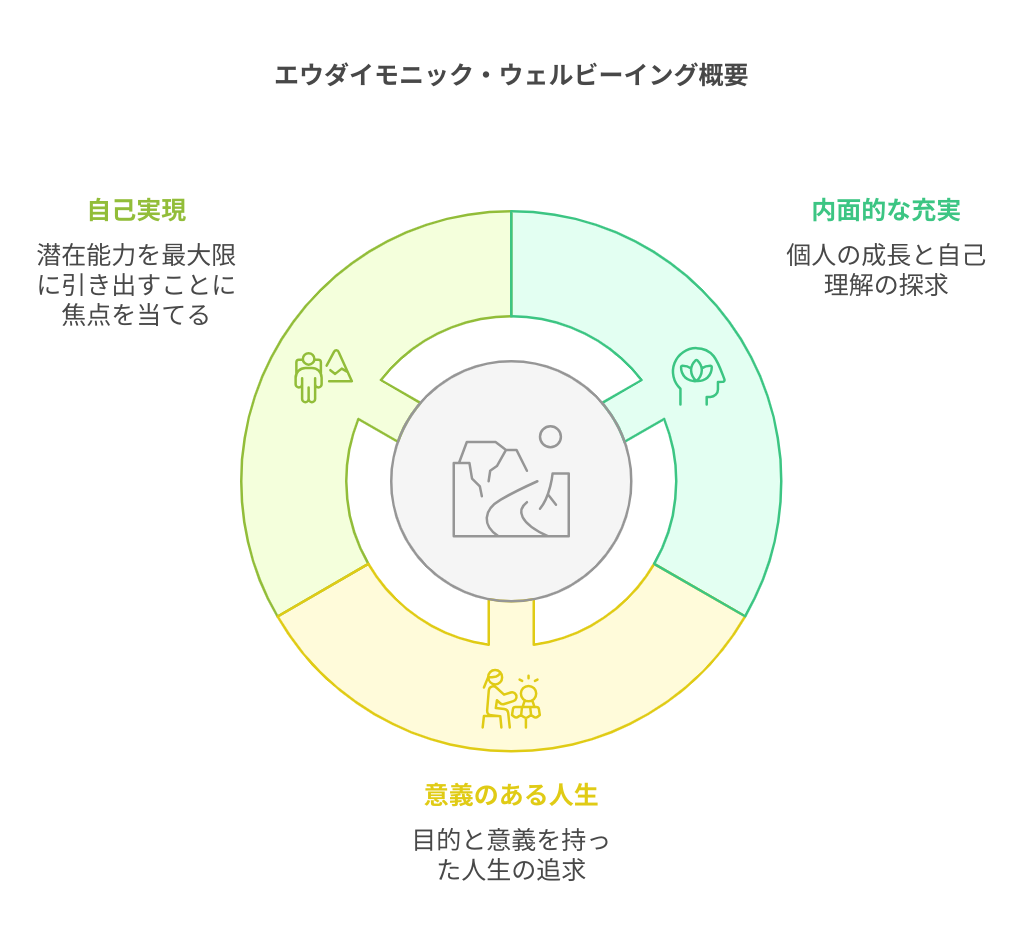

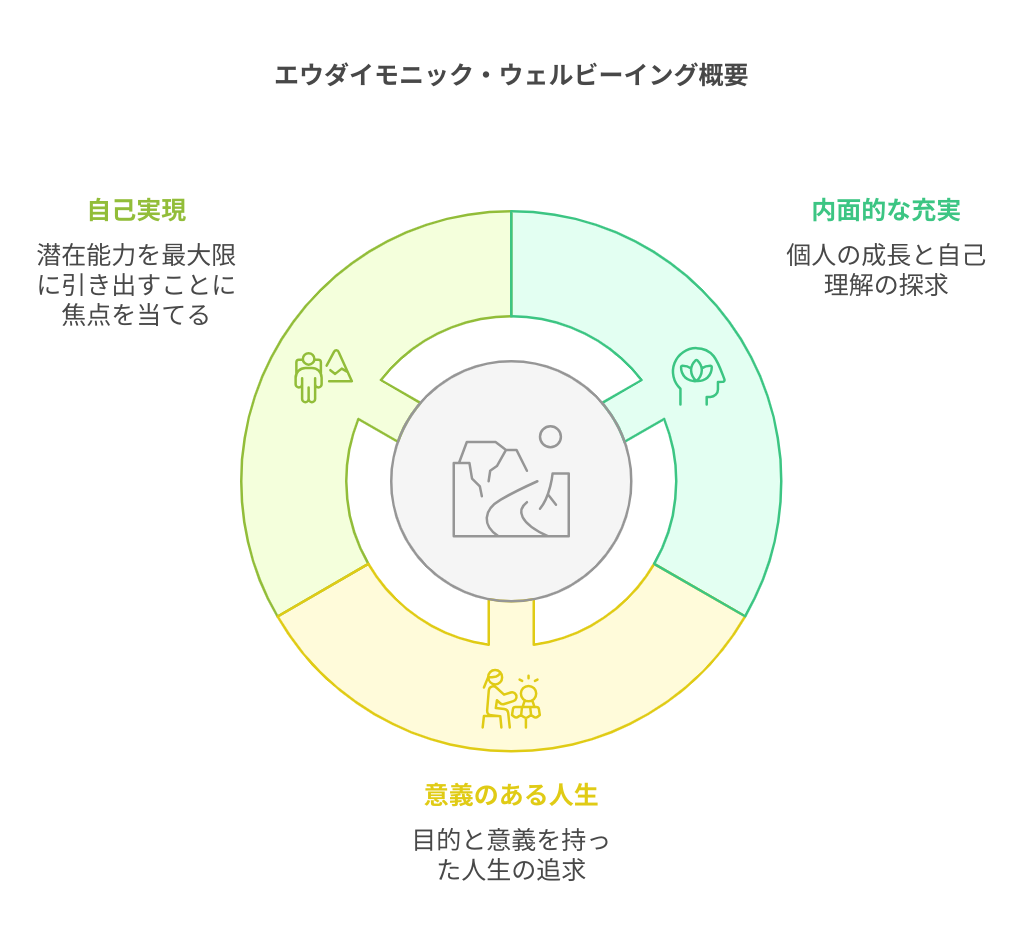

5. エウダイモニック・ウェルビーイング

理論の概要

エウダイモニック・ウェルビーイングは、古代ギリシャのアリストテレスの思想をベースに、「自己実現」や「人生の意義」を重視します。

アリストテレス

アリストテレス(Aristotle、紀元前384年~紀元前322年)は、古代ギリシャの哲学者であり、「万学の祖」と称されるほど多岐にわたる学問分野で基礎を築きました。

彼は、プラトンの弟子として学び、その後、アレクサンドロス大王の家庭教師を務めました。

真の幸福は内面の充実や成長にあるという考え方です。

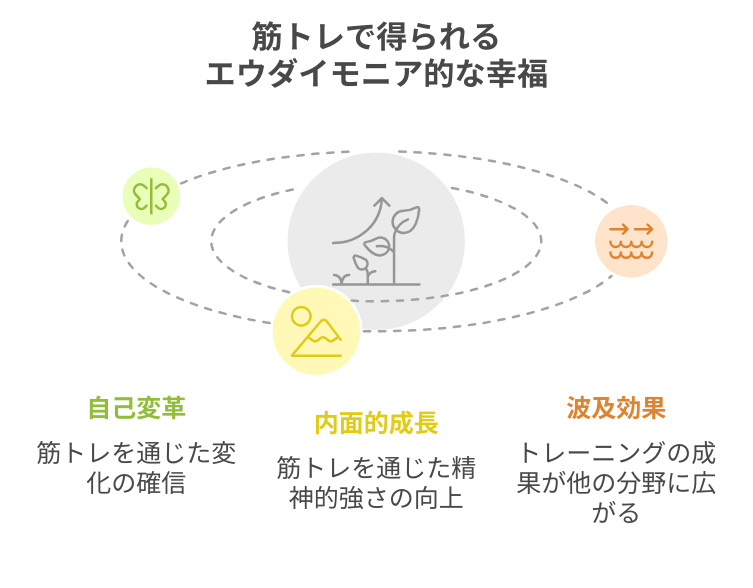

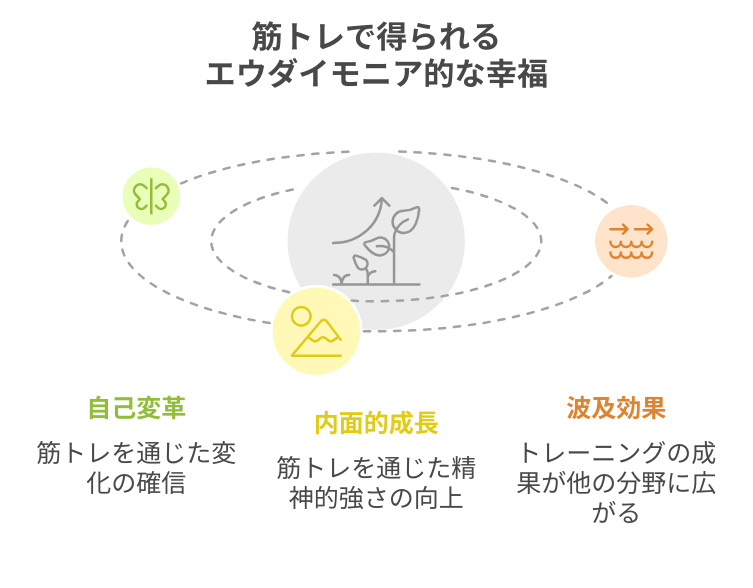

筋トレとの関連性

- 自己変革のプロセス: 筋肉を増やしたり体力を上げたりする作業を通じて「自分は変われる」という内的確信が得られる

- 内面的成長: 筋トレを続けるうちに、忍耐力や集中力など精神面の力が養われる

- 人生全体への波及: トレーニングの積み重ねが自分を強くし、その自信が他の活動にも好影響をもたらす

「短期的な喜び・成功」だけでなく「長期的な自己実現」を求める方のニーズも筋トレは満たします。

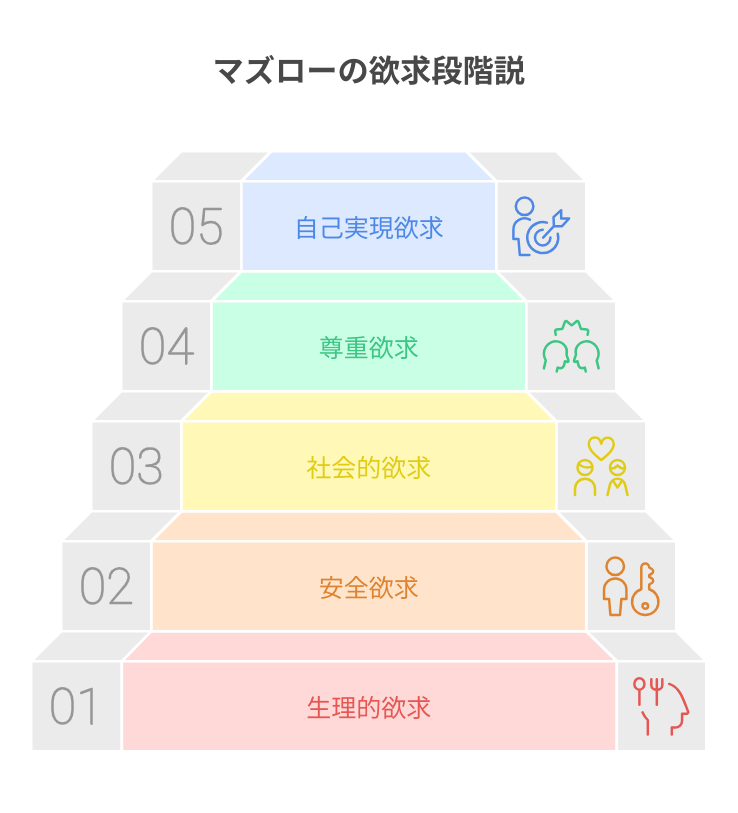

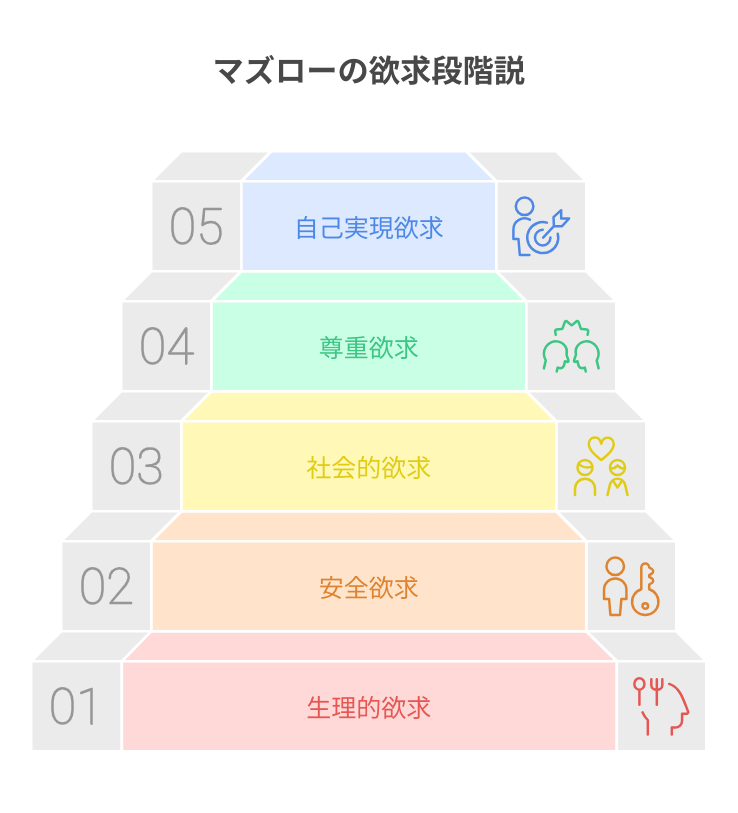

6. マズローの欲求段階説

理論の概要

マズローの欲求段階説は、人間の欲求を五つの段階に分け、下位から順に満たされるほど、次の高次の欲求を追求しやすくなるというモデルです。

- 生理的欲求(ここが一番下)

- 安全欲求

- 社会的欲求

- 尊重欲求

- 自己実現欲求(ここが一番上)

心理学者のアブラハム・マズロー氏が提唱。

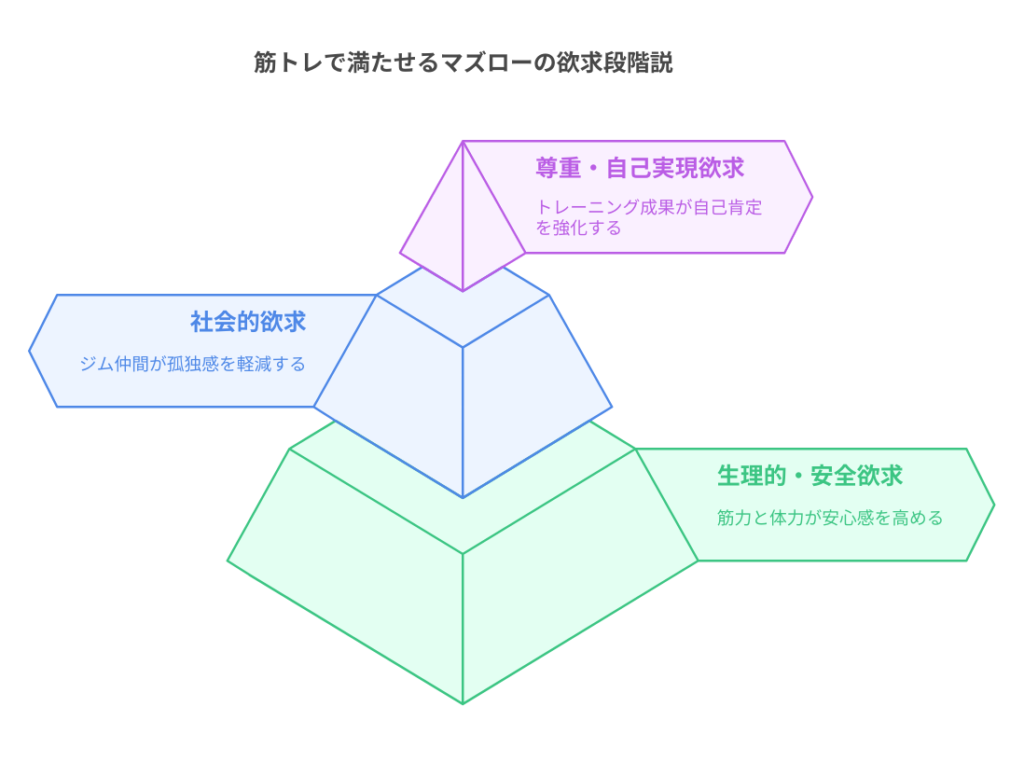

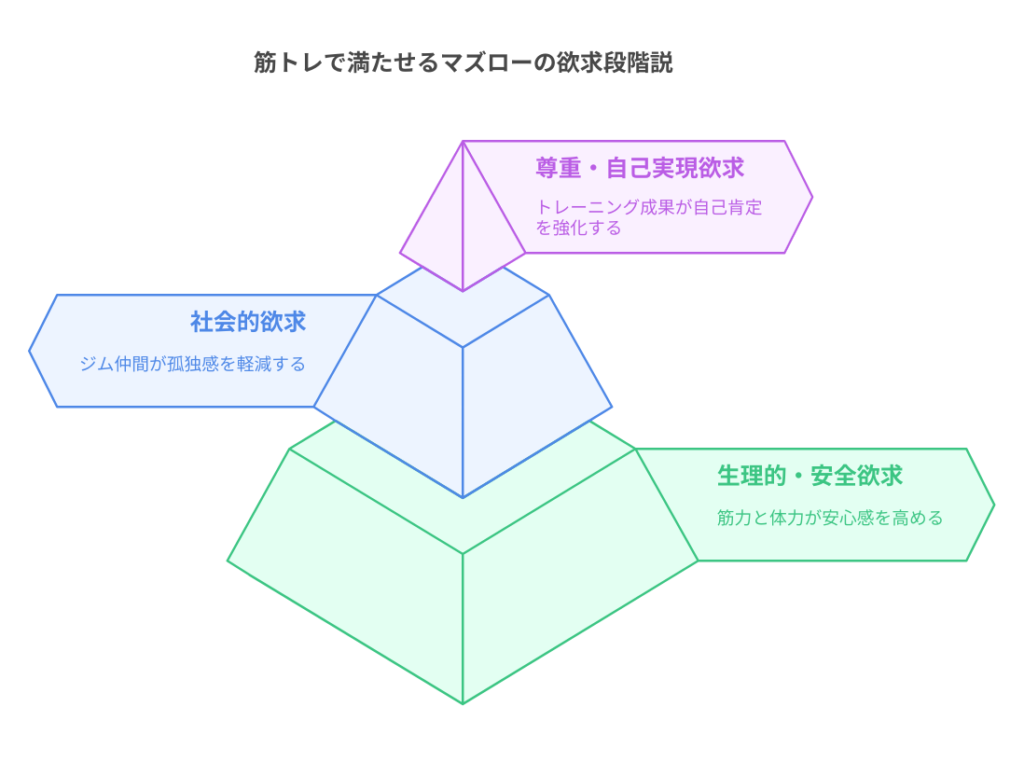

筋トレとの関連性

- 生理的欲求・安全欲求: 健康を維持し、身体を守る基礎として筋力や体力があると安心感が高まる

- 社会的欲求: ジム仲間やコミュニティへの所属感が、孤独感の軽減につながる

- 尊重欲求・自己実現欲求: トレーニング成果で認められることが自己肯定を強化し、高い目標への挑戦を後押しする

筋トレを継続することで、下位欲求から上位欲求まで段階的に満たしやすくなる点が大きなメリットです。

理論全体を俯瞰した共通点と推測できること

ここでは理論全体を俯瞰した共通点と推測できることについて、下記の内容で触れます。

幸福感を生む共通要素

自己コントロール感(やらされ感ではなく自発的意欲)

多くの理論で、行動を自発的に選択することが幸福感の鍵として示されています。

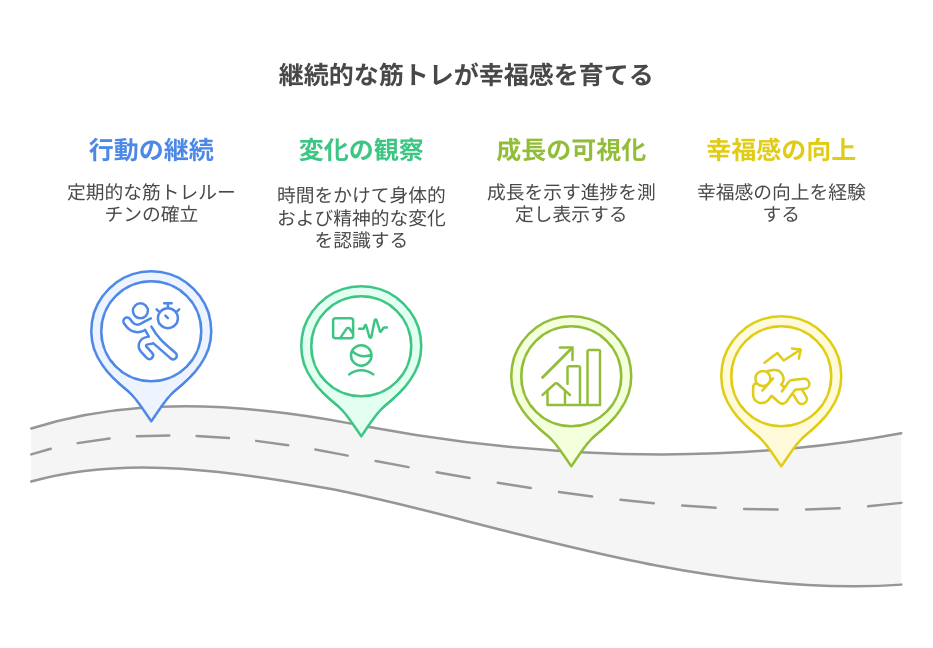

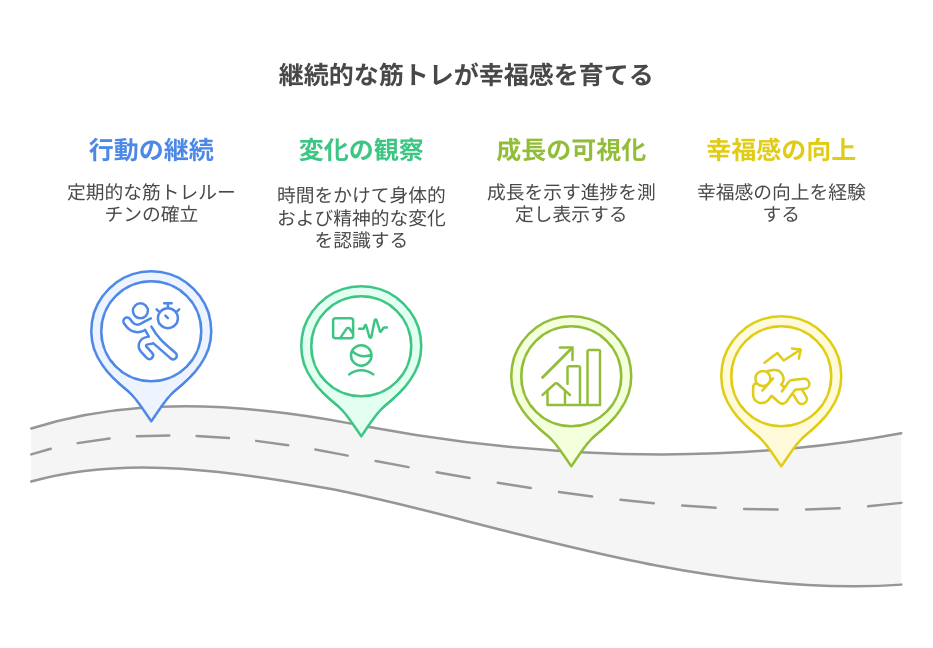

達成や成長の見える化(数値や見た目で実感しやすい)

.png)

.png)

筋力アップや見た目の変化など成果が明確に見え、モチベーションが高まりやすいのが筋トレの特徴です。

これは幸福感を大きく押し上げる要因となり、続けるほどに自己肯定感も増していきます。

身体を通じた継続的な経験が心を変える過程

どの理論も「行動の継続」が人の心を変えるプロセスを重視しています。

筋トレは数週間から数カ月単位で変化が顕著になる運動であり、長いスパンで自分の成長を観察することで、幸福感がより高まるというわけです。

なぜ筋トレと相性が良いのか

運動そのものが持つストレス緩和効果

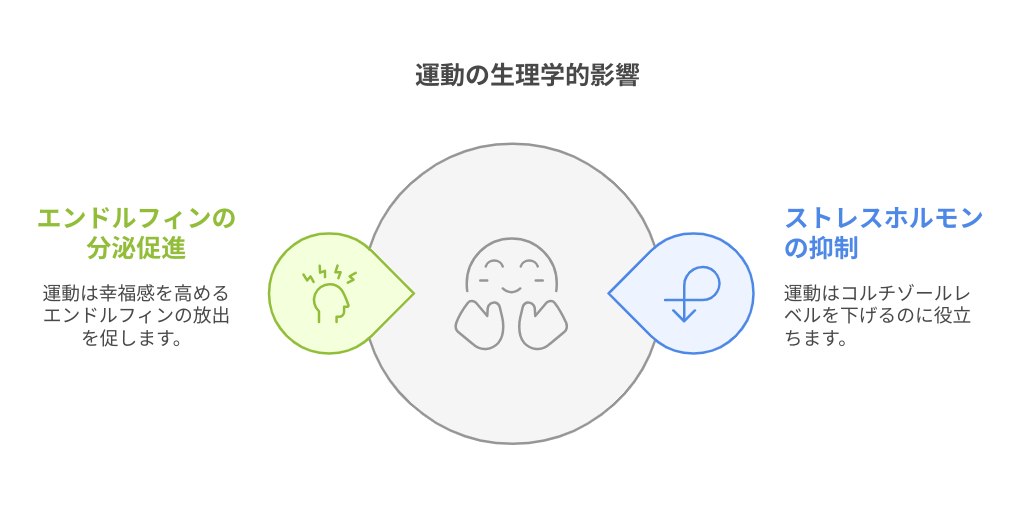

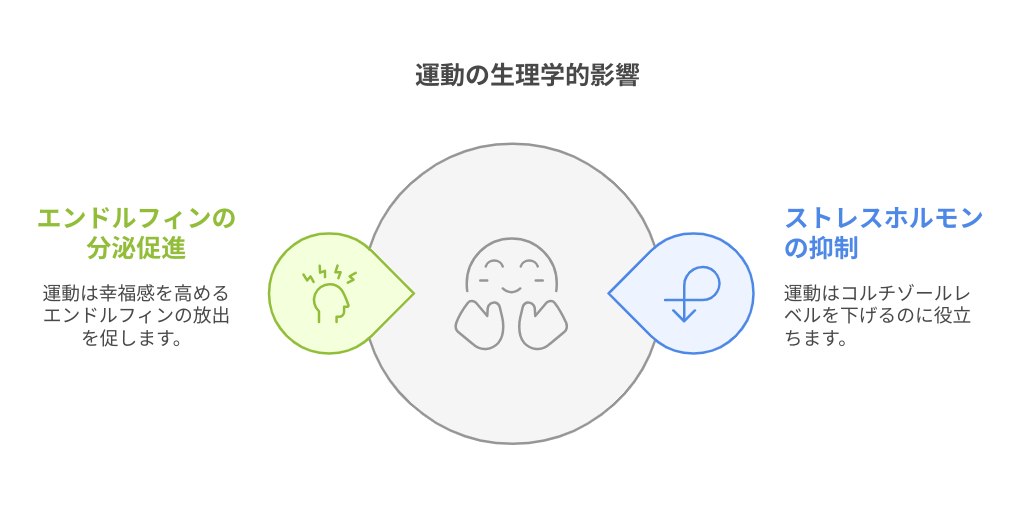

運動全般にはストレスホルモン(コルチゾール)の抑制やエンドルフィンの分泌促進効果が報告されています。

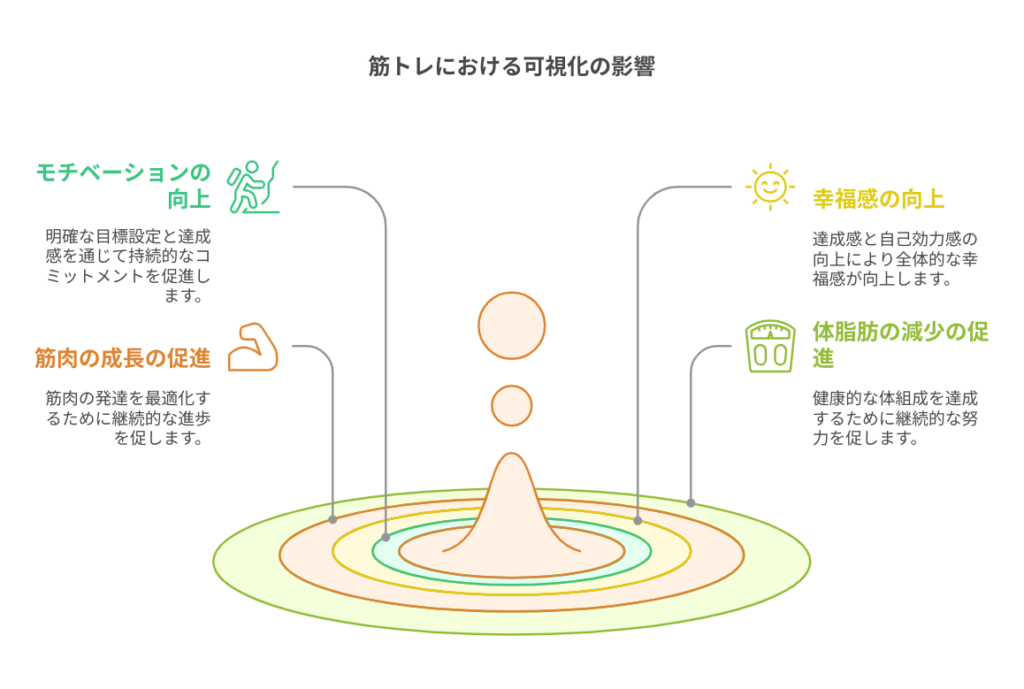

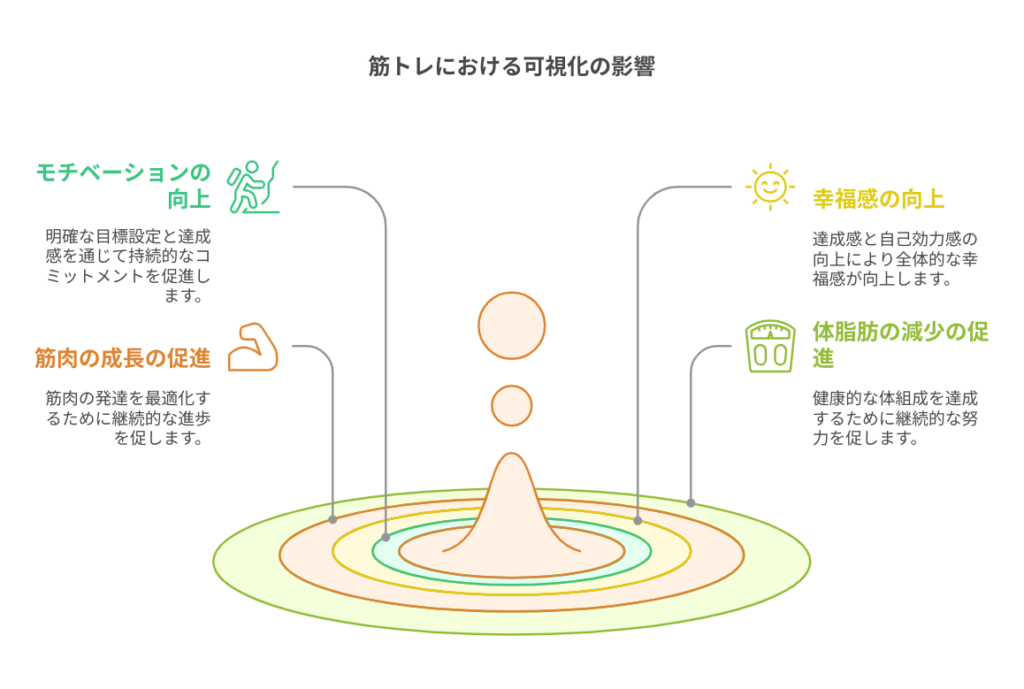

挑戦や変化を実感しやすい特性(可視化のしやすさ)

筋力や体脂肪率、フォームの改善など、客観的数値や外見で成果を把握しやすい点が、筋トレを継続するモチベーションとなります。

こうした可視化が、幸福感向上を支える大きな原動力だと思います。

理論的に裏付けられた多面的幸福へのアプローチ

自己決定理論やフロー理論、ポジティブ心理学など、どの理論から見ても筋トレが幸福感をサポートする根拠は十分あります。

短期的な喜び(ヘドニック)から長期的な自己実現(エウダイモニック)まで幅広く、またマズローの言う欲求段階を上へ上へと満たしやすいのも特筆すべき点です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容を、6つの理論を振り返る形でまとめて締めたいと思います。

この記事のまとめ

- セルフ・ディターミネーション理論(自己決定理論)

- 種目や負荷を自分で決める自主性が、幸福感を高める大きな要因

- 筋力アップがわかりやすく「有能感」を高め、仲間との連帯感も「関係性」をサポート

- フロー理論

- フォームや重量に集中する過程で没頭状態に入りやすい

- 挑戦度合いとスキルが噛み合うと、時間を忘れるほどの充実感が得られる

- ポジティブ心理学

- ヘドニック・ウェルビーイング

- 運動直後の爽快感や目標達成時の高揚など、一時的な快楽を得やすい

- ストレス発散効果による苦痛の回避も、大きな魅力

- エウダイモニック・ウェルビーイング

- 自己実現や内面的成長という深いレベルの幸福にアクセス可能

- 継続して自分を磨くプロセスが、人生の意義や目的と結びつく

- マズローの欲求段階説

- 筋力・健康が底上げされることで下位の欲求が安定し、上位の尊重・自己実現欲求へと意欲が向かいやすい

- 定期的なトレーニングを通じて高次の欲求を満たす道筋が整えられる

今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

よくある質問

- 筋トレを始めたいのですが、運動経験が全くなくても大丈夫でしょうか

-

はい、大丈夫です。

初心者はまず自重トレーニングなど低負荷で安全に取り組むと安心です。

壁に手をついてのプッシュアップや椅子を使ったスクワットなどを短い時間で継続すると、筋力がゆっくり高まりフォームを覚えるのに役立ちます。

筋肉痛がひどい時は無理せず休息し、十分な栄養と睡眠を確保してください。

ネット上でも初心者向けプログラムや動画が多く公開されているので、最初はそれらを参考にするのも良い方法です。

- 筋肉の変化を実感できるまでどれくらいかかりますか

-

個人差がありますが、初めて筋トレを始める場合は1〜3カ月程度で見た目や重量に変化を感じる方が多いです。

早い人なら数週間で筋肉の張りや姿勢の改善を実感します。

大きく見た目が変わるまでには半年以上かかることも珍しくありませんが、数値化される成果(挙上重量や回数)が伸びることでモチベーションが高まります。

継続していけば少しずつ確実に結果が現れてくるので、焦らず長期的に考えましょう。

- 女性が筋トレをするとムキムキになりすぎませんか

-

一般的には、女性は男性ほどテストステロン(筋肉合成を促進するホルモン)の分泌量が多くないため、急激に大きな筋肉が付くことはほとんどありません。

むしろ程よい筋肉は代謝アップや体型維持に貢献します。

体重計だけでなく鏡でボディラインの変化をチェックするとメリハリを感じやすいです。

短時間のトレーニングでもウエスト周りや下半身の引き締め効果が得られるので、健康的にシェイプアップしたい方にもおすすめです。

- 筋トレでメンタルが安定するって本当ですか

-

研究では、運動によってエンドルフィンやセロトニンが分泌されるため、気分が上向いたりストレスが軽減したりすると報告されています。

筋トレは短時間でも集中して取り組むため、雑念を遮断しやすくストレス解消に適しています。

さらに小さな達成感を積み重ねることで、自己肯定感が高まりメンタル面でも良い影響が得られると考えられています。

日常の不安やイライラをリセットしたい時にも効果的です。

- 筋トレすると肩こりや腰痛は改善しますか

-

適切なフォームで行えば改善する可能性があります。

肩こりや腰痛の多くは筋力不足や姿勢の崩れが原因です。

背筋や胸筋、体幹周りをバランス良く鍛えると姿勢が整い、負担が軽減されることが期待できます。

ただし、痛みが強い場合は医師や理学療法士などの専門家に相談し、痛みを伴わない範囲のエクササイズから始めてください。

フォームを正しく習得するためのチェックも重要です。

- 週にどのくらいの頻度で筋トレすればいいでしょうか

-

初心者なら週2〜3回程度を目安に始めるのがおすすめです。

筋肉はトレーニング後に回復と成長を繰り返すため、48〜72時間の休息を含むと効果的にパフォーマンスが向上します。

余裕があれば有酸素運動やストレッチを組み合わせると、心肺機能の改善や柔軟性の向上にもつながります。

無理に毎日行うとオーバートレーニングや怪我のリスクが高まるため、慣れるまでは休息日をしっかり確保してください。

- モチベーションが続かない時はどうすればいいですか

-

モチベーションが下がる原因は、目標が高すぎる、変化が見えにくい、忙しさなど様々です。

まずは現実的な短期目標(例:スクワットの重量を1カ月で5kg伸ばすなど)を設定し、小さな成功体験を重ねましょう。

SNSやアプリで記録を可視化したり、同じ目標を持つ人と交流したりすると励みになります。

トレーニング内容を変化させることでマンネリを防ぎ、楽しみながら続ける工夫も大切です。

その他の質問はこちらから:

コメント